الغساسنة، جزء: ٦ – حماة المونوفيزية ومفترق الأديان والسياسة

يمثل تاريخ الأردنيين الغساسنة أحد الفصول المشرقة في تاريخ الأردن القديم، حيث أقاموا مملكة قوية تمتد جذورها إلى أعماق البلقاء الأردنية. اتسمت هذه الحقبة بترابط الدين والسياسة، إذ اعتنق الغساسنة المسيحية المونوفيزية، وشهدت المملكة تطورات دينية وسياسية مهمة أثرت في مسارها ومكانتها ضمن الإمبراطورية البيزنطية, هذه الحقبة الذهبية كانت مليئة بالتحديات التي واجهها الغساسنة في الحفاظ على هويتهم ومذهبهم

مسيحية الغساسنة

اعتنق الأردنيون الغساسنة المذهب المسيحي المونوفيزي بفضل جهود القديس يعقوب البرادعي، مما أدى إلى تسميتهم باليعاقبة أو اليعقوبيين. وعلى الرغم من شُح المصادر المتوفرة حول هذا الموضوع، يبقى تحديد تاريخ دقيق لانتشار هذا المذهب بين الغساسنة تحديًا كبيرًا. يمكن افتراض أن انتشار المذهب بدأ خلال الفترة الممتدة بين القرن الثالث والرابع الميلادي، وهي حقبة شهدت الحملات العسكرية التي قادتها الملكة الأردنية ماوية ضد الإمبراطورية البيزنطية. ومن المعروف أن القديس يعقوب البرادعي عاش في بدايات القرن الثالث الميلادي. استنادًا إلى هذه المعطيات، يمكن وضع خط زمني تقريبي لتتبع التطورات الدينية التي أثرت على الغساسنة خلال تلك الفترة

أناستاسيوس الأول (٤٩١-٥١٨ ميلادي)

تميزت فترة حكم الإمبراطور أناستاسيوس الأول بكونها حقبة ذهبية شهدت ازدهارًا سياسيًا ودينيًا، رغم انتمائه إلى الميافيزية. إلا أنه أظهر مرونة كبيرة تجاه المونوفيزية الغسانية، مما ساهم في تعزيز العلاقات بين الغساسنة والإمبراطورية البيزنطية

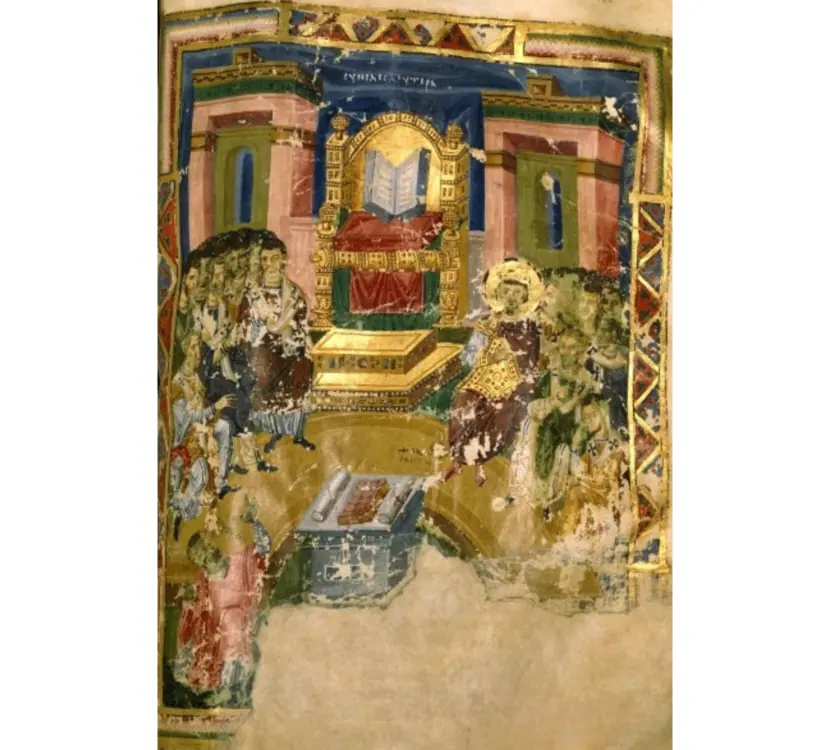

تأثرت سياسات الإمبراطور الدينية بعمق بشخصيتين بارزتين: القديس فيلوكسينوس المنبجي والبطريرك ساويرس الأنطاكي، وكلاهما كانا من أبرز المدافعين عن المونوفيزية

عملة ذهبية من حقبة الإمبراطور أناستاسيوس

القديس فيلوكسينوس المنبجي

ولد القديس فيلوكسينوس المنبجي في مدينة منبج السورية، التي كانت تحت سيطرة الغساسنة. عايش الاضطهاد الذي تعرض له المسيحيون في بلاد فارس والمونوفيزيون في الإمبراطورية الرومانية. عُرف بتقواه وكتاباته التي حفّزت المؤمنين على الصبر والثبات. كما أرسل رسائل عدة إلى ملوك المناذرة، الذين اعتنقوا النسطورية، داعيًا إياهم لاعتناق المونوفيزية وإنهاء النزاعات الدينية المتكررة

ورغم أن جهوده لإقناع المناذرة لم تُكلل بالنجاح، إلا أنه حقق اختراقات دينية في مناطق مثل حِمير، حضرموت، نجران، وبعض أجزاء فلسطين. اعتنق سكان هذه المناطق المونوفيزية تحت تأثير شخصيات دينية بارزة مثل المنبجي

من أبرز إنجازاته ترجمة الكتاب المقدس من اليونانية إلى السريانية، مما عزز مكانته بين الغساسنة الذين احترموه لدوره الكبير في دعم مذهبهم ضمن الإمبراطورية البيزنطية

ساويرس الأنطاكي

شغل ساويرس الأنطاكي منصب بطريرك أنطاكية عام ٥١٢ ميلادي وكان من أبرز القادة الدينيين المونوفيزيين. تعاون مع القديس فيلوكسينوس لإقناع الإمبراطور أناستاسيوس بالمونوفيزية. ونتيجة لهذا التعاون، شهد العقد الثاني من القرن السادس الميلادي فترة ذهبية، حيث ترسخت المونوفيزية دينيًا وسياسيًا

الأنشطة الدينية والمجامع

انعقدت العديد من المجامع الدينية لتوضيح الفروقات بين المونوفيزية والنستورية. أسفرت هذه الجهود عن زيادة المؤلفات الدينية التي دعمت انتشار المونوفيزية، خاصة في فلسطين، بفضل نشاط المبشرين الغساسنة وكانت أولى الاحتكاكات بين الغساسنة وسكان فلسطين حدثت عندما قاد الملك الحارث حملة عسكرية لقمع تمرد اليهود السامرة والبيزنطيين. ورغم أن كنيسة القدس كانت تتبع الميافيزية، إلا أن تلك الفترة لم تشهد نزاعات دينية كبيرة

مدينة بيت راس ودورها

لعبت مدينة بيت راس، التي كانت تُعرف بـ”كابوتلياس”، دورًا مهمًا في دعم المونوفيزية. احتضنت المدينة العديد من الأديرة التي أسهم قساوستها في الدفاع عن العقيدة من خلال مؤلفاتهم وحضورهم المجامع الدينية

شهدت كاتدرائية بُصرى احتفالًا مهيبًا بعيد تكريسها بين أيلول ٥١٢ وآذار ٥١٣، بحضور الملك الغساني الحارث. وسجلت المصادر حضور الغساسنة البارز لمختلف الأعياد الدينية وتكريس الكنائس، ما يعكس عمق انخراطهم في الحياة الدينية آنذاك

مصير القديسين الأنطاكي والمنبجي

بعد تولي الإمبراطور جوستين الأول الحكم خلفًا للإمبراطور أناستاسيوس، تغيرت السياسة الكنسية بشكل جذري. حيث أمر الإمبراطور جوستين بطرد ١٢ قسًا، من بينهم القديس الأنطاكي والقديس المنبجي، إذا لم يتبعوا العقيدة الميافيزية. استخدم جوستين أساليب قاسية لتعذيب القساوسة والقديسين، فكان مصير القديس المنبجي النفي والسجن في منزل أضرمت فيه النيران، مما أدى إلى وفاته مختنقًا

أما القديس الأنطاكي، فقد لجأ إلى مصر حيث أمضى بقية حياته حتى وافته المنية هناك. وهكذا انتهى العهد الذهبي للإمبراطور أناستاسيوس، الذي تميز بازدهار العلاقات بين البيزنطيين والغساسنة، وبناء الأديرة، وانتشار السلام بين الطوائف. شهد هذا العصر إقامة التكريسات والاحتفالات الكبرى وإنتاج مؤلفات دينية مهمة. ومع نهايته، قدم الغساسنة عددًا كبيرًا من الشهداء دفاعًا عن عقيدتهم

جوستين الأول (٥١٨-٥٢٧ ميلادي)

مع نهاية حكم الإمبراطور أناستاسيوس، بدأ عهد جديد مع الإمبراطور جوستين الأول، الذي اتسم بتشديد الاضطهاد الديني تجاه كل من يخالف معتقداته. أطلق جوستين حملة ضد المونوفيزيين، مما أدى إلى طرد ١٢ قسيسًا وتعذيب العديد من المؤمنين. كرد فعل على هذه الانتهاكات، انسحب العديد من الغساسنة الأردنيين من المشاركة في الحملات العسكرية البيزنطية اعتراضًا على هذه الممارسات. ورغم هذه المواجهات العنيفة، ظل الغساسنة متمسكين بمذهبهم المونوفيزي، رافضين محاولات جوستين الأول لفرض عقيدته عليهم

في عام ٥١٩، قام الإمبراطور جوستين الأول بنفي أسقف مدينة إفاريا (حوارين)، الواقعة في سهول حوران الأردنية. وكان هذا الأسقف غسانيًا يُدعى جون أو يوحنا (الذي يعادل اسمه العربي “يحيى”). حاول الإمبراطور القضاء على هذه الأسقفية، لكن الغساسنة استمروا في دفاعهم عن مذهبهم

خلال حكم جوستين الأول، أصبح الغساسنة الحماة الرئيسيين للمونوفيزية في المشرق، وحظوا بدعم مهم من الإمبراطورة ثيودورا، زوجة الإمبراطور البيزنطي جستنيان، الذي خلف جوستين الأول في الحكم

جستنيان (٥٢٧ – ٥٦٩ ميلادي)

عقب توليه الحكم خلفًا لعمه الإمبراطور جوستين الأول، استمر جستنيان في إدارة الإمبراطورية بنفس النهج الذي اتبعه عمه. في البداية، لم تطرأ تغييرات كبيرة على السياسة الدينية، وظل الوضع العام مشحونًا بالتوتر. كان جستنيان مشغولًا بالحرب التي شنها الفرس ضد الإمبراطورية، كما كانت الأوضاع الداخلية في القسطنطينية غير مستقرة. ومع ذلك، لم يرغب جستنيان في تفاقم الوضع أو العودة إلى الانتهاكات الدينية التي مارسها عمه، ففضل التركيز على إصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي. وقد نجح في عقد صلح مع الفرس وقام بإخماد الثورات الداخلية

في تلك الفترة، كانت مملكة الغساسنة في حالة من الاستقرار النسبي، مما أسهم في ازدهارها ورخائها الحضاري. كما أن الغساسنة قاموا بتعميق علاقاتهم مع الإمبراطورة ثيودورا، زوجة جستنيان الأول

عملة ذهبية يظهر فيها الإمبراطور جستنيان الأول

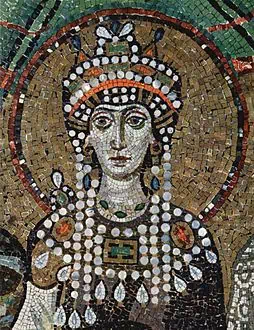

الغساسنة وثيودورا

على الرغم من كونها إمبراطورة بيزنطية، إلا أن ثيودورا ذُكرت كثيرًا في كتب التاريخ الكنسية كملهمة وداعمة للغساسنة ومدافعة عن مذهبهم الديني. انشغلت بدراسة الدين المسيحي، ولم تكن مقتنعة بمذهب الميافزية، بل اعتنقت المونوفيزية. قامت الإمبراطورة بتخفيف حدة السياسات الدينية البيزنطية، وأشتهرت بلقب “الإمبراطورة المحبة للخير والعطف”. كانت توفر اللجوء والأمان لأولئك الذين يتعرضون للاضطهاد الديني، وأعادت بناء الكنائس التي دُمرت وأعادت بعض القساوسة الذين تم نفيهم

كانت لها علاقة قوية مع الملك الحارث بن جبلة، حيث جمعهما حب مشترك لمذهبهما الديني. وكانت ثيودورا هي من ساعدت القديس ساويريس الأنطاكي على الهروب من قبضة التعذيب التي فرضها الإمبراطور جستين الأول

رسم فسيفسائية للإمبراطورة ثيودورا

جوستين الثاني (٥٦٥ – ٥٧٨ ميلادي)

حكم الإمبراطور جوستين الثاني (٥٦٥ – ٥٧٨) شهد فترة هامة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، حيث تميزت بإصدار قوانين تنظيمية جديدة في مجالي الدين والسياسة. لكن ما يميز هذه الحقبة بشكل خاص هو الدور البارز الذي لعبه الملك الأردني الغساني الحارث بن جبلة، وما رافق ذلك من تصاعد الأحداث السياسية وتعقيدات دينية بعد وفاته

لم يكن الحارث بن جبلة مجرد زعيم سياسي، بل كان أيضًا أسقفًا للكنيسة الغسانية وراعياً لشؤون الكنيسة المونوفيزية في المشرق. وعلى الرغم من التباين المذهبي في تلك الفترة، فقد تمكن الحارث من إقامة علاقات سلمية ومتينة مع كنيستي أنطاكية والقسطنطينية. وخلال فترة حكمه، اندلعت الحرب بين المناذرة والغساسنة لأسباب دينية وسياسية، حيث أظهر الحارث براعة عسكرية وبطولة في الدفاع عن مملكته

من جهة أخرى، عزز الحارث علاقاته مع جوستين الثاني الذي كان في بداية حكمه مونوفيزيًا مثل الغساسنة، قبل أن يتحول مذهبه فيما بعد. كما أقام الحارث علاقات وثيقة مع الإمبراطورة صوفيا، زوجة جوستين، التي كانت مونوفيزية أيضًا. وبفضل مساعيه في تحقيق السلام بين الكنائس، نال الحارث لقب “الفيلارخ” أو “البطريق”، وتذكر المصادر التاريخية ألقابه مثل البطريق الأمجد الملك الحارث أو قائد مسيحي الحواضر البطريق الحار

في عهده، شهدت المسيحية المونوفيزية ازدهارًا كبيرًا، وتم تعيين أساقفة جدد للغساسنة. غير أن هذا الازدهار لم يستمر طويلاً، فقد قُتل الحارث في حربه مع المناذرة، وتولى ابنه المنذر بن الحارث الحكم عام ٥٦٩ م. ثم تفاقمت الأوضاع عندما تم تشخيص جوستين الثاني بالجنون في عام ٥٧٤ م، مما أدى إلى تولي تيبريوس الحكم إلى جانب الإمبراطور

تيبريوس (٥٧٨ – ٥٨٢ ميلادي)

بعد أن تولى تيبريوس الإمبراطورية بشكل كامل في عام ٥٧٨ م، بدأت فترة جديدة سعت إلى معالجة المشكلات الدينية التي تفاقمت في عهد سلفه، الإمبراطور جوستين الثاني. وقد تميزت هذه الفترة بتقارب بين الإمبراطور تيبريوس والمنذر الغساني في سعيهما لتحقيق السلام بين الطوائف المسيحية. بعد أن حقق المنذر الغساني انتصارًا كبيرًا على الفرس، تمت دعوته إلى القسطنطينية لزيارة الإمبراطور، حيث استُقبل استقبالًا حافلًا، وقد وصفت هذه الاستقبالات بدقة في المصادر اللاتينية والسريانية

ورغم تحسن العلاقات بين المنذر وتيبريوس، إلا أنها شهدت تدهورًا لاحقًا بسبب حادثة شهيرة. فعندما تحركت القوات الأردنية الغسانية والبيزنطية لملاقاة الفرس، اكتشفوا أن جسر نهر الفرات قد تم قطعه، مما أدى إلى اتهام البيزنطيين للمنذر بالخيانة والتعاون مع الفرس. وعلى إثر ذلك، طلب البيزنطيون عقد صلح، وتم توقيع معاهدة سلام في قبر القديس جرجيوس في الرصافة بالعراق. ولكن هذه العلاقات لم تستمر طويلاً، حيث حاول المنذر استعادة العلاقات مع البيزنطيين من خلال شن حرب أخرى ضد المناذرة، مما دفعهم إلى اتهامه بتحدي الإمبراطورية والكنيسة

أيقونة فسيفسائية للإمبراطورة ثيودورا

أثناء حضوره قداسًا في إحدى الكنائس، قام البيزنطيون باعتقاله ونقلوه إلى القسطنطينية، ومن ثم تم نفيه إلى جزيرة صقلية مع عائلته

بعد هذه الأحداث، شهد المذهب المونوفيزي الغساني انقسامًا كبيرًا، حيث انضم البعض إلى كنيسة الإسكندرية، بينما بقي آخرون على المذهب اليعقوبي الأرثوذكسي، بينما تبع البعض الآخر القديس بطرس وأصبحوا يُعرفون بالبطرسيين. وقد أثر هذا الانقسام بشكل كبير على وحدة الجيش الأردني الغساني، حيث كانت قوته تعتمد على الوحدة الدينية والشعور بالانتماء القبلي، الأمر الذي أدى إلى زعزعة هذه الوحدة

وفي محاولة لاحتواء الفوضى الدينية، عُقد مجمع القسطنطينية في عام ٥٨١ م، بهدف محاربة البدع الدينية وإعادة توطيد العلاقات بين المذاهب. وقد حضر المنذر الغساني هذا المجمع، إلا أنه لم يحقق نتائج ملموسة

المراجع

أبحاث إرث الأردن, الدين عند الأردنيين الغساسنة: مدخل عام

Byzantium and the Arabs in the sixth century: عرفان شهيد

الدين عند الأردنيين الغساسنة: المسيحية كثقافة وحضارة غسانية

علي. ج. (2001) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط4)، لبنان: بيروت، دار الساقي

العيسي، سالم (2007) تاريخ الغساسنة، ط1، دار النمير. دمشق: سورية

الجميلي. أ. (2016) العلاقات الخارجية لدولة الغساسنة، (ط1) الأردن: عمان، دار أمجد

العيسى. س. (2007) الغساسنة: نسبهم، حروبهم، تنقلاتهم، ديانتهم، ثقافتهم، (ط1) سوريا: دمشق، دار النمير

خربوطلي، ش. و محمد. ي. العلاقات السياسية البيزنطية الغسانية في القرن السادس الميلادي. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية (مجلد 39)، العدد 2، 2017