الغساسنة، جزء: ٨ – الأردنيين الغساسنة والإمبراطورية البيزنطية

مرت العلاقات بين الغساسنة الأردنيين والإمبراطورية البيزنطية بمراحل متباينة بين التعاون والتوتر، نتيجة لتشابك العوامل السياسية والعسكرية والدينية. لعب الغساسنة دورًا حيويًا في حماية الحدود البيزنطية، مما عزز نفوذهم في المنطقة. غير أن تضارب المصالح واتهامات الخيانة أسهم لاحقًا في تأزم هذه العلاقات، وشكّل ذلك محطة فارقة أثرت على مكانة المملكة الغسانية

كانت العلاقات السياسية بين الغساسنة الأردنيين والدول المجاورة معقدة ومتشابكة، ولعبت دورًا حيويًا في ترسيخ حكمهم الذي استمر لأكثر من أربعة قرون. وتعد علاقتهم مع الإمبراطورية البيزنطية العامل الأبرز في هذا السياق، إذ شكلت هذه الشراكة الركيزة الأساسية وراء الاستقرار السياسي والعسكري للغساسنة في المنطقة

مناطق نفوذ الأردنيين الغساسنة

يواجه البحث في تاريخ الأردنيين الغساسنة تحديات عديدة بسبب ندرة المصادر وتشابك المعلومات حولهم، مما يصعب تحديد عدد ملوكهم وفترات حكمهم والمناطق التي خضعت لنفوذهم. يعود هذا الغموض إلى التحولات الجغرافية المستمرة تبعًا للظروف الاقتصادية والعسكرية المتقلبة، إضافة إلى الصراعات المستمرة مع المناذرة والفرس

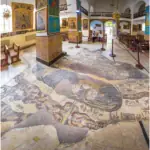

تشير المصادر التاريخية الكنسية القديمة إلى أن أراضي الغساسنة امتدت من البلقاء الأردنية، التي كانت مركزًا رئيسيًا لهم، جنوبًا إلى نجران، وغربًا إلى النقب وسيناء وفلسطين، وشرقًا إلى كامل البادية الأردنية حتى حدود بادية الفرات، بينما امتد نفوذهم شمالًا ليشمل مدينتي صور وصيدا. كما شملت هذه الحدود مدن “الديكابوليس” الأردنية العشر، بالإضافة إلى مدن مزدهرة مثل مدينة الربة في الكرك، الواقعة على طريق البترا، مما يعكس مدى اتساع رقعة نفوذهم

سكن الأردنيون الغساسنة في البداية سهول حوران الأردنية، ثم انتقلوا إلى البلقاء، وبلغت مملكتهم أوج اتساعها في عهد الملك الحارث بن جبلة، الذي عُرف في المصادر اليونانية باسم جبلس

الأدب العربي وحدود الدولة الغسانية

يعد الشعر العربي الجاهلي وصدر الإسلام مصدرًا مهمًا للاستدلال على اتساع الرقعة الجغرافية للدولة الغسانية؛ إذ كان شعراؤها يفتخرون بها كثيرًا. ففي قصيدة للشاعر حسان بن ثابت

لمن الدار أوحشت بمعانِ بين أعلى اليرموك فالجمّان

فقفا جاسم فأودية الصفر مغنى قبائل وهجان

تلك دار العزيز بعد أنيس وحول عظيمة الأركان

:وفي موضع آخر يقول

أسألت دسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل

فالمرج مرج الصفرين وجاسم فديار سلمى در لم تحلل

وتكشف هذه الأبيات عن مناطق مثل معان، حوران، اليرموك، وجاسم، مما يسهم في تصور حدود الإمارة الغسانية, كما مدح النابغة الذبياني، الشاعر الجاهلي، الغساسنة في قصائده، وذكر مناطق مثل الجولان وحوران بقوله

بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه موحش متضائل

قعودا له غسان يوحون آوبه وترك وهط الأعجمين وكابل

هذه الإشارات الشعرية تعزز التصور عن امتداد الدولة الغسانية، وتكشف كيف استطاعت دولة ناشئة أن تمتلك نفوذًا كبيرًا أثار قلق الإمبراطورية البيزنطية ودفعها للتآمر على أمرائها وملوكهم، ما انتهى أخيرًا بنفيهم

مراكز السلطة الغسانية

:تسهم معرفة حدود الدولة الغسانية في تحديد العواصم التي شكلت المشهد السياسي والعسكري للمملكة

بُصرى: كانت العاصمة الدينية، التي شهدت تطورًا دينيًا ملحوظًا –

الجابية، جلق، والبلقاء: كانت العواصم السياسية، التي انطلقت منها الجيوش وحُددت فيها القرارات السياسية والإدارية –

إن فهم مناطق نفوذ الغساسنة يساعد على توضيح طبيعة العلاقات الدولية بين الأردنيين الغساسنة من جهة، والإمبراطورية البيزنطية، الفرس، والمناذرة من جهة أخرى، مما يرسخ تصورًا كاملًا لمكانتهم ودورهم التاريخي في المنطقة

الأردنيين الغساسنة والإمبراطورية البيزنطية

الدين ودوره في العلاقات السياسية بين الغساسنة والبيزنطيين

شكل الدين عنصرًا رئيسيًا في العلاقات بين الغساسنة والإمبراطورية البيزنطية، حيث استغلت بيزنطة اعتناق الغساسنة والقبائل الأردنية للمسيحية لكسبهم كحلفاء

في عهد الإمبراطور قسطنطين العظيم (٣٠٦-٣٣٧ ميلادي)، تحوّلت الإمبراطورية الرومانية من الوثنية إلى المسيحية، ليُؤسّس قسطنطين الأرثوذكسية كدين رسمي للدولة. كما نقل العاصمة من نيقوميديا إلى بيزنطة، التي أصبحت تُعرف لاحقًا بالقسطنطينية، عام ٣٢٩ ميلادي. أدى هذا التحوّل إلى قيام الإمبراطورية البيزنطية الشرقية وتأثيرها العميق على المسيحيين في الشرق، بما في ذلك القبائل الأردنية التي اعتنقت المسيحية

الإمبراطور قسطنطين الكبير, المصدر: موقع أثار

وقد ساهمت الملكة الأردنية ماوية في انتشار المسيحية بين القبائل البدوية الأردنية، إلى جانب اللاجئين المسيحيين الهاربين من اضطهاد الإمبراطورية الرومانية. ومع مرور الوقت، نشأت خلافات لاهوتية بين مذهبين رئيسيين: الميافيزية، التي تؤمن بالطبيعتين الإلهية والبشرية للمسيح، والمونوفيزية، التي ترى أن للمسيح طبيعة إلهية واحدة

اعتنق الغساسنة الأردنيون المونوفيزية ودافعوا عنها بحماس، ورغم اعتبارها مذهبًا معارضًا للأرثوذكسية الرسمية في بيزنطة، حرصت الإمبراطورية على تجنّب الصراع الديني مع الغساسنة، خصوصًا بعد تجربتها المريرة مع الملكة ماوية، التي ألحقت الهزيمة بالرومان في السابق

الصورة على اليمين: المطران يعقوب البرادعي الصورة على اليسار: صورة كنسية للملكة البدوية ماوية

في هذا الإطار، لعبت الإمبراطورة البيزنطية ثيودورا دورًا بارزًا في تحسين العلاقات مع الغساسنة. ففي عام ٥٤٢-٥٤٣ ميلادي، وافقت على تعيين المطران يعقوب البرادعي ورفيقه ثيودورس أسقفين على مسيحيي المشرق، بناءً على طلب الملك الغساني الحارث. ويشير نقش سرياني عُثر عليه في منطقة النبك إلى هذا الحدث، مذكورًا فيه اسم الأسقفين وأبو كرب، حاكم ولاية فلسطين البيزنطية وشقيق الملك الغساني الحارث، مما يبرز أهمية هذا الاتفاق في تعزيز النفوذ الديني والسياسي للغساسنة

اعترفت الإمبراطورية البيزنطية بأهمية الغساسنة سياسيًا ودينيًا ومنحتهم ألقابًا لتعزيز التحالف بين الطرفين. فقد منح الإمبراطور جستنيان الملك الحارث لقب “ملك”، وهو اعتراف رسمي حوّل الغساسنة من مجرد إمارة إلى مملكة ذات سيادة معترف بها. كما منح عددًا من ملوك الغساسنة ألقابًا كـ”بطريق” و”فيلارخ”، حيث يشير لقب “بطريق” إلى منصب كنسي مرموق، بينما يُعبّر “فيلارخ” عن قائد قبلي يتمتع بنفوذ إقليمي واسع

هذه الألقاب لم تكن مجرد تكريم شرفي، بل كانت انعكاسًا لثقة بيزنطة بالتحالف مع الغساسنة، وساهمت في تحقيق الاستقرار السياسي والديني في المنطقة, وبذلك، شكل هذا التحالف المتين بين الغساسنة والبيزنطيين عاملًا محوريًا في مواجهة التحديات العسكرية والسياسية التي كانت تهدد المنطقة، وأسهم في تعزيز مكانة الغساسنة كقوة مؤثرة دينيًا وسياسيًا في المشرق

اهتمام البيزنطيين بعلاقتهم مع الغساسنة

مهّد سقوط الدولة التدمرية عام ٢٣٧ ميلادي لعودة السيطرة الرومانية الكاملة، لكن الرومان واجهوا رفضاً قوياً من القبائل الأردنية البدوية وسكان المنطقة لأي مظاهر فرض القوة والسيطرة. ونتيجة لذلك، طوّر الرومان حلف “الديكابوليس” ذي الأصول اليونانية كحل

وسط يضمن الاستقلال الذاتي والازدهار التجاري للمدن الأردنية

وفي ظل طبيعة التوسع الإمبراطوري والتنافس بين أكبر قوتين آنذاك، الإمبراطورية البيزنطية والفارسية، لم يرغب البيزنطيون في أن يستميل الفرس الغساسنة إلى جانبهم، خاصةً بعد أن نجحت الإمبراطورية الفارسية في استمالة المناذرة

أدرك أهالي المدن والقبائل الأردنية أهمية الغساسنة واختاروهم ليكونوا حلقة وصل بين المدن الأردنية والبيزنطيين. وبناءً على ذلك، أسس البيزنطيون علاقات سياسية متينة مع الغساسنة انعكست إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها تجارياً. يمكن القول إن التأسيس الفعلي للإمارة الأردنية الغسانية بدأ في القرن السادس الميلادي، رغم أن الغساسنة كانوا مكوّناً سكانياً مؤثراً في الأردن منذ القرن الأول الميلادي. وقبل ذلك بفترة طويلة، كانت الإمبراطوريتان البيزنطية والفارسية تعيشان حالة من السلم النسبي

في تلك الفترة، كانت القبائل الأردنية في البادية الشرقية تشن غارات وحملات عسكرية ضد البيزنطيين دفاعاً عن عقيدتها. وقد أشار المؤرخون اليونانيون إلى ملكة بدوية تُدعى ماوية، حكمت القبائل الأردنية في البادية الشرقية، وشنّت غارات مدمرة ضد القرى والمدن الواقعة ضمن مناطق النفوذ الروماني. نجحت الملكة ماوية في تحقيق انتصارات عديدة، الأمر الذي أجبر البيزنطيين على عقد هدنة معها وفق شروطها، وأهمها تعيين قس يُدعى موسى على المسيحيين في المنطقة، رغم اختلاف مذهبه عن مذهب الإمبراطورية

ورغم الهدنة، ظل البيزنطيون متوجسين من غزوات البدو الشرسة التي كانت تهدد مصالحهم. ومع إدراكهم لأهمية احترام شروط القبائل الأردنية وأهالي المنطقة، وجدوا في اختيار الغساسنة كولاة فرصة ذهبية لتحقيق التوازن السياسي والأمني، وهو ما أحسنوا استغلاله لتعزيز استقرار المنطقة وضمان ولاء القبائل الأردنية

العلاقات البيزنطية-الغسانية في القرن السادس الميلادي

اتسم الأمراء الغسانيون بذكائهم وحنكتهم السياسية، حيث نجحوا في ترسيخ وجودهم واستغلال الظروف السياسية المضطربة التي شهدتها المنطقة آنذاك. أدرك الغساسنة مدى خوف البيزنطيين من غزوات القبائل البدوية، فضلًا عن التهديدات الفارسية والمنذرية المحتملة. كما وعوا أن القرن السادس الميلادي قد يمثل فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من القوة والنفوذ، خاصة بعد سقوط مملكة كندة في شمال الجزيرة العربية، وقد تحقق لهم ما طمحوا إليه

في الربع الأول من القرن السادس الميلادي، قُتل الفيلارخ الحارث الكندي، أمير كندة وحليف الروم، وهو ما أدى إلى اضطرابات واسعة أثارت قلق البيزنطيين على مصالحهم في المنطقة. وفقًا لما ذكره المؤرخ ثيوفانس، استغل الغساسنة هذه الفجوة بذكاء، وأطلقوا حراكًا عسكريًا قويًا عام ٥٠٠ م. وإزاء هذا الواقع الجديد، أدرك البيزنطيون أن التوصل إلى اتفاق سلام مع الغساسنة هو الخيار الأمثل لتأمين حدودهم

تمحورت السياسة البيزنطية حول فكرة توحيد القبائل الأردنية والحواضر ضمن كيان شبيه بالحكومة المركزية (حلف الديكابوليس). وفي هذا السياق، أطلق الإمبراطور جوستنيان لقب “ملك” على الحارث الغساني حوالي عام ٥٢٩-٥٣٠ م، وعيّنه على عدد من الولايات مع الإبقاء على سلطات كل والٍ المحلية وسيادته الذاتية. وفي الفترة نفسها، عين الإمبراطور جوستنيان شقيق الحارث، الأمير الملقب بأبي كرب، واليًا على فلسطين، ليُناط بالأردنيين الغساسنة مهمة حماية الحدود البيزنطية الممتدة من تدمر شمالًا إلى وادي الحسا جنوبًا

ومع مرور الوقت، ازدادت مكانة الحارث الغساني وأخيه أبي كرب، إذ تولى الأخير مسؤولية حماية الثغور الرومانية في أيلة، النقب، والحجاز. اكتسبت ولاية أبي كرب أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية، لما لها من دور محوري في حماية الأماكن المقدسة في المنطقة، وتأمين القوافل التجارية المارة عبر الأردن، بالإضافة إلى حماية المجتمعات الحضرية من الغارات المناوئة المحتملة

توتر العلاقات الغسانية البيزنطية

بدأت العلاقات الغسانية البيزنطية بالتوتر نتيجة الظروف السياسية المعقدة في تلك الفترة. حيث قتل الحارث بن جبلة الغساني، أحد أعظم ملوك الغساسنة، ملك الحيرة المنذر بن ماء السماء، مما أشعل فتيل الحرب بين الغساسنة والمناذرة. ردّ المناذرة على هذا الهجوم بشن غارات انتقامية متكررة استمرت لعامين متتاليين. وبعد وفاة الحارث بن جبلة، استغل المناذرة الفرصة وشنوا هجومًا كبيرًا على أراضي المملكة الغسانية، لكن المنذر بن الحارث تولى الدفاع عن المملكة وردّ على هجمات المناذرة بهجمات مضادة. واستمرت سلسلة الغارات والاشتباكات بين الطرفين لفترة طويلة دون توقف

إلى جانب الصراع مع المناذرة، تدهورت علاقة المنذر بن الحارث الغساني مع الإمبراطور البيزنطي جوستين الثاني. فقد طالب المنذر البيزنطيين بالدعم المالي لمساعدته في إدارة شؤون الدولة وتسليح جيشه ضد الفرس، لكن طلبه قوبل بالرفض. وأدى ذلك إلى توتر العلاقة بين الطرفين، إذ اتهم المنذر الإمبراطور جوستين الثاني بمحاولة اغتياله. ورغم هذه التوترات، اضطر البيزنطيون إلى استرضاء المنذر بعد أن نجح المناذرة في التوغل في المنطقة ونشر الرعب والدمار فيها

إحدى الحوادث الرئيسية التي دفعت بالعلاقات الغسانية البيزنطية نحو الانهيار كانت اتهام الملك المنذر بالخيانة. فعندما كان البيزنطيون يستعدون لشن حملة عسكرية ضد الفرس، اكتشفوا أن الجسر الممتد على نهر الفرات قد هُدم، فوجهوا أصابع الاتهام إلى المنذر الغساني بالخيانة والتآمر ضدهم

ويُقال إن الإمبراطور البيزنطي عهد إلى المنذر بمهمة التوفيق بين المذهبين الدينيين المتصارعين، غير أن ولاء المنذر الشديد لمذهبه الديني الذي سار عليه أجداده لم يرضِ البيزنطيين. وبمحاولة لاستعادة مكانته لديهم، شن المنذر هجومًا على الحيرة، عاصمة المناذرة. إلا أن الجيش البيزنطي اعتبر ذلك تحديًا لخططه العسكرية، فأمر بإلقاء القبض على المنذر ونفيه مع اثنين من أبنائه وابنته إلى جزيرة صقلية، ومع مرور الوقت، بدأت الإمارة الغسانية تضعف تدريجيًا

في الفترة بين عامي ٥٨٢ و ٥٨٤ ميلادي، حاول النعمان بن المنذر الغساني استعادة حكم أبيه وسلطته، فقاد هجومًا ضد الإمبراطورية البيزنطية، لكنه لم يحقق أي مكاسب تُذكر. وفي النهاية تمكنت القوات البيزنطية من أسره ونفيه مع والده المنذر

ويبدو جليًا أن الإمبراطورية البيزنطية كانت تسعى لخلق الذرائع والحجج لقطع علاقاتها مع المملكة الأردنية الغسانية، ولإضعاف نفوذها السياسي في المنطقة. فقد أصبحت المملكة الغسانية، بلا شك، مصدر تهديد لمصالح البيزنطيين السياسية والاستراتيجية في المشرق

المراجع

أبحاث إرث الأردن, الأردنيون الغساسنة: العلاقات السياسية الخارجية

العلاقات الدولية الخارجية لدولة الغساسنة. للدكتور أحمد الجميلي

العلاقات الدولية الخارجية لدولة الغساسنة للدكتور احمد الجميلي

خربوطلي، ش. و محمد. ي. العلاقات السياسية البيزنطية الغسانية في القرن السادس الميلادي. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية (مجلد 39)، العدد 2، 2017

Byzantium and the Arabs in the sixth century ،عرفان شهيد

العيسي، سالم (2007) تاريخ الغساسنة، ط1، دار النمير. دمشق: سورية