الثقافة الغسولية، جزء : ٦ – المعابد في الثقافة الغسولية

تعد تليلات الغسول من المواقع الأثرية الهامة التي تسلط الضوء على ثقافة الغسوليين في العصور القديمة. نتناول هنا دراسة معمارية وطقوسية في الموقع، حيث يكشف عن جوانب متنوعة من الممارسات الدينية والطقوسية التي ازدهرت في تلك الفترة. من خلال الحفريات واللوحات الجدارية المكتشفة، يمكننا فهم كيفية تنظيم هذه المجتمعات ودور المعابد في تشكيل البنية الاجتماعية

تليلات الغسول

الموقع الذي اشتق اسمه من ثقافة الغسوليين، يقع بالقرب من الطرف الشمالي للبحر الميت. يعد هذا الموقع مستوطنة واسعة تمتد على مساحة ١٢ تلة. بدأت الحفريات الأولى فيه بين عامي ١٩٢٩ و ١٩٣٦ على يد ماللون وكوبيل ونويفيل، ثم استكملت في عام ١٩٦٠ بقيادة نورث. لاحقًا، واصلت هينيسي أعمال التنقيب في الموقع خلال أواخر الستينيات والسبعينيات

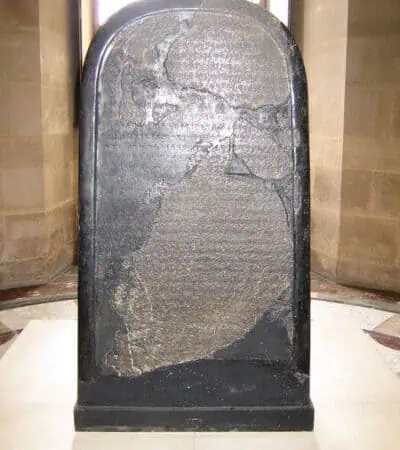

الحفريات في تليلات غاسول كشفت عن اللوحات الجدارية الشهيرة ومعبد وصف بأنه مزار. أظهرت التنقيبات أن المنطقة تحتوي على مبنيين يطلق عليهما “الحرم أ” و”الحائط ب”. يتكون هذان المبنيان من هيكل دائري يعرف بالمذبح، بالإضافة إلى بقايا جدار يقع في الجهة الشمالية الغربية لما يُسمى بالتيمينوس (بورك، ٢٠٠١)

تشمل المنطقة مرحلتين معماريتين رئيسيتين: “مرحلة الفناء الكلاسيكي” و”مرحلة إعادة البناء”، حيث لوحظ غياب طريق ممهد يربط بين الحرم أ والمنشأة الدائرية. ويرى بورك أن أوجه التشابه بين هياكل عين جدي (فلسطين) وهياكل المنطقة هـ تشير إلى أن هذا التصميم، المكون من قاعتين عريضتين ومنشأة دائرية وحائط تيمينوس، قد يمثل “نموذجًا” لمعابد العصر النحاسي

كما هو الحال في عين جدي، تعتبر هياكل المنطقة هـ في تليلة غاسول معبدًا وفقًا لهذه الدراسة. ويُلاحظ التشابه بين معبد تليلات غسول ومعبد عين جدي في أنماط الفخار ومجموعات المكتشفات الصغيرة، التي تشمل المعبد والمنطقة الصناعية المفترضة. إضافة إلى ذلك، تم العثور على نسبة كبيرة (٧٠%) من الأشكال النادرة، مثل الكؤوس، الحوامل ذات النوافذ، والتماثيل المجسمة

تقع المنطقة الصناعية خارج أسوار معبد تيمينوس، وتتكون بشكل أساسي من حفر نفايات تحتوي على فخار وبقايا أخرى ذات صلة بأنشطة عبادة المعبد. تم اكتشاف في الموقع إناءين على شكل حيوانات، الأول يمثل حيوانًا رباعي الأرجل ذو فوهة، يُرجح أنه بقرة، والثاني أيضًا رباعي الأرجل، ربما كلبًا، وقد يكون مرتبطًا بغطاء إناء. إضافة إلى ذلك، تم العثور على تسع لوحات جدارية محفوظة بشكل أفضل في أجزاء أخرى من الموقع

من بين هذه اللوحات، تعد “النجمة” و”الموكب” الأكثر شهرة. تم العثور على لوحة “النجمة” الجدارية الشهيرة في غرفة بتليلة غسول أثناء الحملة الأولى، بينما تم اكتشاف اللوحة الجدارية التي تحمل “الموكب” في موقع آخر

اللوحة الجدارية المعروفة بـ”الموكب” تصور مشهدًا لموكب يضم ثلاثة أشخاص مقنعين يتجهون نحو مبنى. ومع ذلك، كشفت آخر عمليات إعادة التشكيل أن الجدارية تظهر في الواقع سبعة أفراد. يقترح كل من نورث وبورك أن المباني التي اكتشفت فيها هذه اللوحات كانت تستخدم لأغراض طقوسية، لكنها ليست معابد محددة بالاسم. وبحسب بورك، فإن لوحات تليلات غاسول تنتمي إلى مرحلة مبكرة من تطور مجمع المعبد. ورغم ذلك، فإن الفخار المكتشف في كلا الموقعين يظهر تشابهًا كبيرًا، مما يشير إلى أن هذه السمات تعود إلى فترة زمنية متقاربة. علاوة على ذلك، تدعم تواريخ القرن الرابع عشر الفكرة القائلة بأن المعبد يشكل جزءًا من المراحل المبكرة لتاريخ تليلات غاسول

وهكذا، يبدو أن الأنشطة الطقوسية في المعبد كانت تتزامن مع تلك المرتبطة باللوحات الجدارية في المساكن، مع احتمال وجود هذه اللوحات أيضًا داخل المعبد. يمكن استنتاج وجود صلة بين المعبد واللوحات الجدارية من خلال مجموعة من العناصر المرسومة. يشير درابش إلى أن النجمة ذات الثمانية أشعة في لوحة “النجم” تهدف إلى الإشارة إلى أن الهيكل الموجود في الزاوية اليسرى السفلية من التكوين يمثل معبدًا مخصصًا لنجم أو لإله يرمز إليه النجم

يمكن ملاحظة تصوير آخر للمعبد في لوحات الغسول الموجودة في “الموكب”، حيث تظهر شخصيات تشارك في الطقوس، وربما مبتدئون، بجوار المعبد. وفقًا لدرابش، كانت المنازل التي تضم اللوحات الجدارية ذات طابع منزلي، إلا أنها خلال فترة استخدامها الطويل قد استُخدمت أيضًا لأنشطة طقوسية تتعلق بتلك اللوحات

هناك كذلك احتمال أن تكون الطقوس التي أجريت في المعبد، وتلك المصورة في اللوحات الجدارية، متصلة بشكل وثيق. ويشير درابش إلى أن اللوحات الجدارية قد تعكس طقوس بدء الكهنة وطقوسًا أخرى كانت تجري داخل المعبد. بناءً على ذلك، وعلى الرغم من أن هذه الهياكل كانت تستخدم كمساكن، فمن المرجح أنها كانت تمثل منازل نسب لعائلات كهنوتية

جوهر هذه الفكرة يتمحور حول مفهوم منازل النسب. إذ كانت منازل النسب في الأصل مجرد منازل عادية اكتسبت بمرور الوقت رمزية كبيرة في تشكيل هوية الجماعة والحفاظ عليها، نتيجة الاستخدام المستمر من قبل العائلة نفسها. ومع ذلك، لا يعني هذا أن كل منزل يتحول تلقائيًا إلى منزل نسب بمجرد إشغاله لفترة طويلة، حيث يتم تحديد مكانة المنازل بناءً على الممارسات الثقافية المرتبطة بها

وباختصار، يتضح أنه لم تكن هناك ممارسة طقسية موحدة في تليلات الغسول. يرى سيتون أن الأدلة على وجود ممارسات متنوعة في الموقع في نفس الوقت غير مكتملة، وتشير إلى احتمالية وجود ديانات ومعتقدات مختلفة تمارسها مجموعات متعددة. ومع ذلك، لا يوجد دليل قاطع على أن مجموعات ثقافية أو دينية متميزة سكنت الموقع. قد تكون الممارسات المختلفة التي ازدهرت معًا مجرد تعبيرات متعددة لنفس الأفكار الدينية

جيلات

هي مستوطنة غسولية تقع في شمال النقب، قرب الحدود مع السهل الساحلي. أثارت الحفريات الأولى في الموقع ادعاء بوجود معبد غسولي في جيلات (ألون، ١٩٧٧)، مما أدى إلى توسيع هذا التصور لاعتبار الموقع مركزًا إقليميًا للعبادة وتصنيفه كمزار (ألون وليفي، ١٩٨٩)

في تفسير سبب تعريف الهياكل في جيلات على أنها مزار، اعتمد ليفي (٢٠٠٦) على قائمة للتحقق التي وضعها رينفرو لتحليل النشاط الطقسي في المواقع الأثرية، وخاصة الهندسة المعمارية الطقسية. وأشار ليفي إلى أن المخطط المعماري للمزار أو الموقع الطقسي المشتبه به يجب أن يظهر تشابهًا مع المعابد المعاصرة أو الهندسة المعمارية للمعابد في منطقة البحث

من خلال استخدام مصطلحي “المعابد” و”المقدسات”، أوضح ليفي أن هناك فرقًا بين المصطلحين، ولكنه لم يفسر سبب استبدال “معبد” بـ “مقدس” في هذا السياق. في منشور آخر، وصف ألون وليفي الخصائص الأثرية المرتبطة بـ”المعابد والمقدسات”، مما يشير إلى أن المصطلحين قد يُستخدمان كمرادفات

ويشير ليفي وآخرون إلى أن “المجمع المعماري المتكامل … الحرم” في جيلات يتألف من مبنى مركزي محاط بثلاثة أفنية خارجية. إلا أن هذا التفسير يواجه انتقادات، وفقًا لما ذكره جلعاد (٢٠٠٢)، حيث تُظهر الأدلة أن الأجزاء المختلفة من هذا الحرم المفترض ليست متزامنة زمنيًا، مما يدل على أنها ليست مكونات لمبنى واحد متكامل، بل تمثل بقايا من طبقات أثرية تعود إلى فترات زمنية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أُعيد بناء بعض جدران هذه الهياكل جزئيًا باستخدام حجارة متناثرة، بينما صُنعت جدران أخرى من الطوب اللبن. من الناحية المعمارية، يبدو أن تفسير هذه البقايا على أنها بقايا معبد أو مزار يفتقر إلى أساس قوي من الأدلة. كما لم تكشف الحفريات في جيلات عن أي معطيات يمكن مقارنتها بمعبد عين في تلالات غاسول. ورغم وجود إشارات إلى احتمال إجراء طقوس جنائزية في جيلات، إلا أن ذلك يظل محل نقاش

المعابد والتنظيم الاجتماعي

هل كان الكهنة يحكمون قرى الغسوليين؟

عرفت ثقافة الغسوليين بوجود معبدين يتميزان بتشابه معماري. الأول في عين جدي، معزول عن المستوطنة ويُستخدم في أوقات محددة، والثاني في المنطقة (هـ) بتليلة غسول، يقع داخل المستوطنة لكنه مفصول عنها بجدار طوبي. في المقابل، يعد اعتبار موقع جيلات معبدًا غير دقيق، كما أن المقارنة بين معبد عين جدي والغرفة ١٣ في شقيم (وتقع في شمال النقب) ليست ملائمة. وبناءً على ذلك، لم تكن المعابد شائعة في المواقع الغسولية، وإذا صح تأريخ معبد عين جدي، فإن وجود المعابد اقتصر على المرحلة المبكرة من ثقافة الغسوليين

في كل موقع أو خلال جميع المراحل، سواء المبكرة أو المتأخرة، يبقى الوضع الاجتماعي للمعابد والطقوس عنصرًا محوريًا في مناقشة التنظيم الاجتماعي للثقافة الغسولية. يكمن السؤال الأساسي في تحديد ما إذا كان المجتمع الغسولي يُدار من قبل مجلس يتألف من رؤساء الأسر أم أنه كان يتبع نظام المشيخة ؟

على الرغم من وفرة الدراسات التي تناولت التنظيم الاجتماعي الغسولي، فسنقدم ملخصًا موجزًا لتلك النقاشات، مع التركيز على دور المعابد ومكانة الكهنة في مختلف التفسيرات المطروحة

يُعتبر ليفي (١٩٨٦) من أبرز المؤيدين لنظرية المشيخة الغسولية. حيث اعتمد نموذجه على تعريف سيرفيس وقائمة المقارنات الأثرية التي قدمها رينفرو. وفقًا لهذا الرأي، كانت مستوطنات شمال النقب تدار ضمن تسلسل هرمي ثنائي المستويات، إذ كانت المواقع الأصغر حجمًا (مثل أبو مطر وبير الصفدي) تعتمد على المراكز الاستيطانية الأكبر المخططة مثل جيلات. ومع ذلك، فإن هذا النموذج يواجه عدة تحديات، أبرزها عدم وجود أدلة أثرية تدعمه بشكل كاف، بالإضافة إلى تجاهله للاختلافات الزمنية بين بعض المواقع

تعتبر المواقع الدينية ذات أهمية مركزية في نموذج ليفي للمشيخة، سواء أشار إليها باعتبارها معابد أو كمباني مؤسسية تمثل مركزًا للنشاط الديني. على سبيل المثال، يذكر ليفي أن تليلات غاسول كانت مراكز دينية تم إنشاؤها كرموز للهيمنة على الأراضي والموارد الرعوية

بالرغم من أن اللوحات الجدارية الشهيرة في تليلة غاسول ليست جزءًا من معبد، إلا أن الأدلة المستمدة من معبد “المنطقة ج”، الذي نُشرت نتائجه مؤخرًا، أثارت تفسيرات متعددة. يشير سيتون (٢٠٠٨) إلى عدم وجود دلائل على وجود منازل مخصصة للزعماء قبل إنشاء معبد “المنطقة ج”، مما يدعمه افتراضه بأن تأسيس المعبد يعكس صعود النخبة، المتمثلة في قادة برزوا نتيجة للاضطرابات البيئية والاجتماعية. بناءً على ذلك، يعتبر المعبد مؤسسة مركزية لعبت دورًا محوريًا في تشكيل التعقيد الاجتماعي، وربما أثرت بشكل يومي على عمليات اتخاذ القرار في المجتمع بفضل موقعه داخل المستوطنة

مع ذلك، لا توجد أدلة تشير إلى وجود طبقة متخصصة من الكهنة، وقد يكون المعبد قد أدار واستخدم من قبل أفراد الأسر، بما لا يستلزم وجود انقسام طبقي أو تمييز بين النخبة وبقية السكان. على الجانب الآخر، يقترح بورك (٢٠٠٢) أن معبد “المنطقة ج” يمثل مؤشرًا على وجود طبقية اجتماعية، ويصف مجتمع الغسولية بأنه مشيخة “متساوية”، أي مجتمع قائم على الطبقية الاجتماعية لكن بفوارق غير حادة بين الطبقات، وهو ما يفسر عدم وضوح هذا التمايز في الأدلة الأثرية

يرى درابش (٢٠١٥) أن معبد “المنطقة ج” يُعد دليلًا على التعقيد الاجتماعي المتزايد، مشيرًا إلى أن السلالة الكهنوتية التي عاشت في المنازل المزينة باللوحات الجدارية قد امتلكت المعرفة التكنولوجية المتعلقة بالرسم الجداري وعلم المعادن. وقد ساهم ذلك في تعزيز شرعيتهم وترسيخ مكانتهم كطبقة اجتماعية نخبوية. ومع ذلك، ورغم أن علم المعادن قد أصبح ممارسة طقسية خلال المرحلة المتأخرة من ثقافة الغسولية (جوسيتش وجيلعاد، ٢٠١٥)، فإنه لا توجد دلائل واضحة على ارتباط هذه الممارسة بكهنة معبد المنطقة ج

يعود تاريخ المعبد إلى المرحلة المبكرة من ثقافة الغسولية، ولم تُكتشف فيه أدلة تشير إلى ممارسة أعمال المعادن الغسولية في الموقع أو إلى تزامنها مع فترة استخدام المعبد. أما الزخرفة المعدنية الدائرية ذات اللون الذهبي الموجودة في أحد أجزاء لوحة جدار الموكب، والتي يُعتقد أنها تمثل غطاء رأس، فلم يتم تحليلها بعد. من المحتمل أن تكون مصنوعة من الإلكتروم أو النحاس وفقًا لدرابش (٢٠١٥). ولكن، نظرًا لصغر حجم هذه القطعة، فإنها لا تُعد دليلًا كافيًا على ممارسة علم المعادن. ويُذكر أن النحاس الأصلي كان متوفرًا أيضًا في سياقات تعود إلى العصر الحجري الحديث (جارفنكل)

هناك تزايد في الاعتقاد بأن سلوك الطقوس الغسولية يتكون من ممارسات متنوعة يؤديها أفراد شغلوا أدوارًا اجتماعية مختلفة، بينما يعملون ضمن نظام معتقد ديني مشترك يتضمن أيقونات مشتركة (روان وإيلان ٢٠٠٧)

تم إدراج هذه النقاط نظرًا لارتباطها الوثيق بالنقاش حول معابد الغسولية. تسهم النتائج المستخلصة من هذه المواقع بشكل كبير في تأكيد وجود ممارسات طقوسية غسولية متنوعة (جلعاد، ٢٠٠٢). وصف جلعاد المجتمعات الغسولية بأنها مجتمعات زراعية تقوم على الأسرة، حيث تكونت القرى من مجموعات عائلية، وكان اتخاذ القرارات يتم عبر مجلس يضم رؤساء الأسر

الاستنتاجات

التفسيرات المختلفة للهياكل الطقسية في ثقافة الغسولية، والتي كانت تعتبر سابقًا معابد أو مقدسات أو أضرحة، تسلط الضوء على تأثير المصطلحات المستخدمة في وصف هذه الهياكل والمواد المكتشفة على الاستنتاجات حول دورها وأهميتها الاجتماعية. تكشف هذه التفسيرات أن الهياكل الطقسية المتنوعة تشير إلى أن المعابد وأفراد الطقوس لم يكونوا بالضرورة المهيمنين بشكل مطلق على الطقوس في ثقافة ما قبل التاريخ، مما يعكس تنوعًا في الأدوار والوظائف ضمن تلك المجتمعات

يمكن للممارسات المختلفة أن تزدهر وتنمو في وقت واحد. إن بقاء ثقافة الغسولية على قيد الحياة بعد انحسار المعابد الغسولية في المراحل اللاحقة يثبت أن المعابد والطقوس ليست سوى جانب واحد من المجتمع. ورغم أن الطقوس تشكل جزءًا هامًا من أي مجتمع وتترك أثرًا على الثقافة المادية، إلا أنها لا تمثل العنصر الوحيد المحدد. في النهاية، يُظهر وجود هذه الممارسات الطقسية المتنوعة وتعايشها داخل نفس السياق الثقافي أن المجتمعات قد تكون معقدة التنظيم، حتى إذا لم يكن هيكلها الاجتماعي قائمًا على التراتبية. وبالتالي، فإن البنية الاجتماعية التي تدعم تنوع الممارسات الطقسية وتمنع ممارسيها من فرض السيطرة على الآخرين هي بنية ليست بسيطة بطبيعتها

المراجع

Research Gate, Temples in the Ghassulian Culture: Terminology and social implications

دائرة الأثر العامة, The Urbanisation Process in the South Jordan Valley: Renewed Excavations at Tulaylāt al-Ghassūl 1994/1995, Stephen J. Bourke