المملكة الأردنية المؤابية، جزء: ٣ – الحكام والأحداث السياسية

مملكة مؤاب، التي نشأت في مناطق شرق البحر الميت، شهدت العديد من التحولات السياسية عبر العصور. حكمها عدد من الملوك الذين خاضوا صراعات كبيرة مع الممالك المجاورة، مثل إسرائيل والآشوريين، وساهموا في صياغة تاريخ المنطقة. يتميز تاريخ مؤاب بصراعات مريرة من أجل البقاء، مما جعلها جزءًا من الموروث التاريخي للأردن القديم

الحكام والسلالات: الحكومات والأنظمة السياسية التي حكمت مملكة مؤاب

مملكة مؤاب حكمها سلسلة من الملوك الذين شكلوا العمود الفقري لنظامها السياسي. ويعد الملك ميشع أبرز هؤلاء الحكام، إذ اشتهر بنقشه الذي يروي قصة تحرير مؤاب من سيطرة إسرائيل. يعكس النقش شخصية ميشع كملك قوي وطموح، قاد حملات عسكرية وشيّد منشآت دينية ومدنية عديدة لتعزيز سلطته وتطوير مملكته

كما تشير النصوص التوراتية إلى ملك آخر في مؤاب يدعى بالاق، الذي سعى لاستخدام النبي بلعام لاستدعاء لعنة على بني إسرائيل

كان نظام الحكم في مؤاب ملكيًا، حيث تركزت السلطة في يد الملك الذي كان يُعتبر ممثلًا للإله كموش، الإله الرئيسي للمؤابيين. ولم تشر المصادر إلى وجود مجالس استشارية أو أي شكل من أشكال المشاركة الشعبية في الحكم، ما يدل على أن النظام السياسي في مؤاب كان يتسم بطابع أوتوقراطي ومركزي إلى حد كبير

أساس النظام السياسي لدى المؤابيين وأشقائهم من الممالك الأردنية الأخرى كان يقوم على انتخاب الملك أو اختياره من قبل الحكماء وأعضاء مجلس الدولة (الملأ). وبالتالي، لم تحتكر عائلة بعينها الحكم دون غيرها. ومع مرور الزمن، تغيرت طريقة اختيار الملك تدريجيًا، حيث انتقل الأسلوب القديم الذي يعتمد على اختيار الملك من قبل الملأ إلى اختيار الملك من أفراد العائلة المالكة، كما حدث عند الأنباط، وأحيانًا عند العمونيين. ورغم ذلك، حافظت بقية الممالك على أسلوبها التقليدي في اختيار الملك

بمعنى آخر، أصبح النظام عند الأنباط والعمونيين مزيجًا بين الاختيار الديمقراطي والنظام الوراثي، إذ يختار الملك إما من بين أفراد الملأ عامة أو من أبناء الأسرة الحاكمة، ليكون بذلك النظام نصف انتخابي ونصف وراثي

وفي القرن الرابع قبل الميلاد، انقسمت مملكة مؤاب وتفككت، ليعود شعبها إلى تنظيم عشائري يشبه الوضع الذي كان قبل نشوء المملكة. وقد اعتقد بعض المؤرخين أن قبائل جديدة اجتاحت مؤاب، ولكن الواقع أن تلك كانت نفس عشائر مؤاب التي غيرت هويتها السياسية وأعادت تنظيم نفسها لتتكيف مع المتغيرات وتلبية احتياجاتها في إطار فلسفتها الخاصة في الصراع من أجل البقاء

المملكة الأردنية المؤابية و علاقتها الداخلية

المملكة الأردنية المؤابية: نموذج في احتواء الآخر

منذ العصور القديمة، بدأ الأردنيون المؤابيون بتشكيل هوية وطنية متميزة في فترة انتقالية بين عصر الدولة المدينة وعصر الممالك الأردنية الثلاث الكبرى (المملكة الأردنية الأدومية، المملكة الأردنية المؤابية، المملكة الأردنية العمونية). حينها، بدأت القبائل الأردنية التي كانت تستقر على الحدود الشرقية لجبال مؤاب، والتي كانت تربطها علاقات وثيقة مع المدن الأردنية في تلك الحقبة، في التوغل داخل جبال مؤاب بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الميت. هذه القبائل التي تحولت من البداوة إلى الفلاحة والتمدن استفادت من خبرات حضارية مكتسبة من تفاعلها مع القوافل التجارية التي كانت تحميها، بالإضافة إلى تواصلها مع سكان القرى والمدن الأردنية

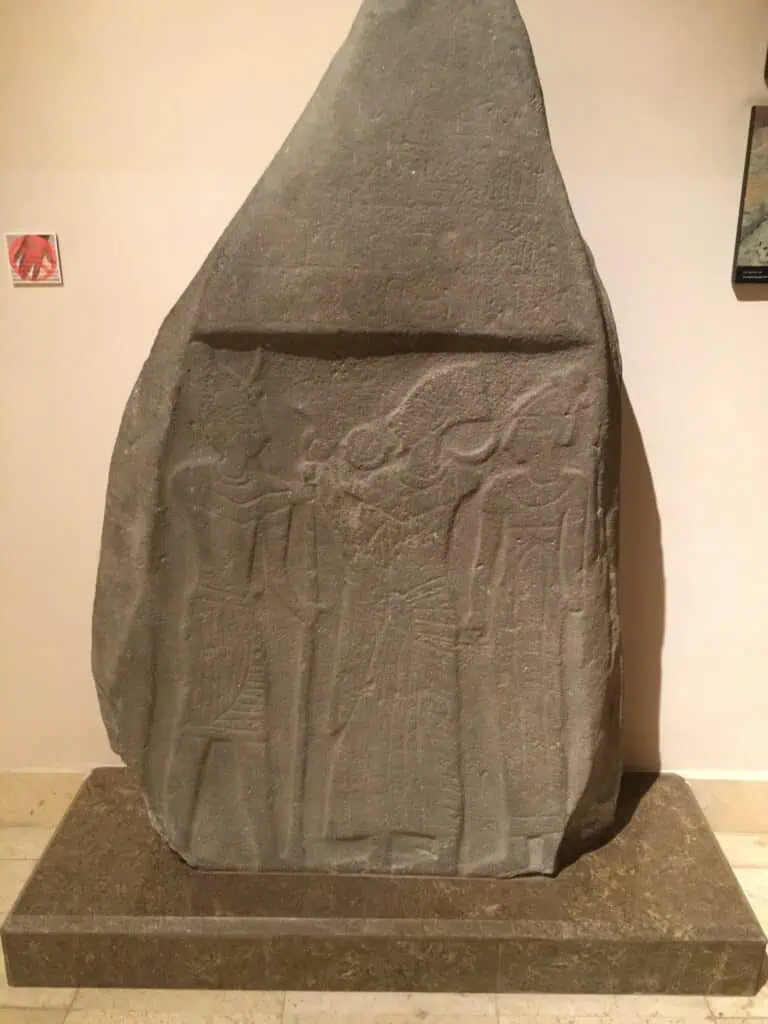

ومع بداية تشكيل هذه القبائل لكيان سياسي، واجهت سكان المنطقة الذين كانوا يعرفون في المصادر التاريخية بالإميين. إلا أن العقلية السياسية السائدة بين الأردنيين المؤابيين كانت تقوم على مبدأ الاحتواء والامتزاج الثقافي والحضاري. ففي النهاية، سلم زعيم الإميين السلطة للملك الأردني المؤابي بسلام، وفقاً للتقاليد الإمية كما يتضح من لوحات “بالوعة” التي عثر عليها في منطقة خربة البالوعة شمال الكرك. هذه اللوحة التي تعرض مشهداً لتسليم السلطة بين الزعيمين، كانت بداية تاريخ المملكة الأردنية المؤابية، حيث أثبت المؤابيون قدرتهم على التأثير في محيطهم والاستفادة من تفاعلاتهم مع جيرانهم سواء عبر التجارة أو الحروب أو التبادلات الثقافية

حجر بالوعة – متحف الأردن في عمان

researchgate.net , wikipedia.org :المصدر

المملكة الأردنية المؤابية و الممالك الأردنية الأخرى

ارتبطت الممالك الأردنية الثلاث (أدوم، عمون، مؤاب) بعلاقات وثيقة، حيث كانت مصالحها تتوحد في الغالب، بالإضافة إلى التقارب بين شعوبها والتداخل الجغرافي الكبير بينها. ومع ذلك، كانت العلاقة بين المملكة الأردنية العمونية والمملكة الأردنية المؤابية الأكثر تميزاً، نظراً للتداخل الجغرافي الكبير بينهما، فضلاً عن التشابه في توقيت وظروف نشوء هذه الممالك. وتفيد المصادر التاريخية أن الأردنيين العمونيين والأردنيين المؤابيين ينتمون إلى أصل مشترك، وأن التحالف القائم بين المملكتين كان دائماً ومستداماً، رغم حدوث بعض الخلافات النادرة عبر التاريخ بين الأردنيين المؤابيين والأردنيين العمونيين من جهة، والأردنيين الأدوميين من جهة أخرى. ورغم هذه الخلافات، كانت الممالك الأردنية الثلاث تواجه عادة نفس التهديدات الخارجية، كما أن المملكة الأردنية المؤابية كانت تشكل حلقة وصل بين المملكة الأردنية العمونية من جهة، والمملكة الأردنية الأدومية من جهة أخرى. ومن أبرز الأدلة على قوة هذه العلاقات هو استغلال الأردنيين الأدوميين لانتصار أشقائهم الأردنيين المؤابيين بقيادة الملك ميشع على العبرانيين، حيث قاموا بالهجوم عليهم بدورهم، مما أدى إلى سيطرتهم على مساحات واسعة من أراضيهم

الأحداث السياسية: الحروب، الاتفاقيات، والتحالفات

شهدت مملكة مؤاب أحداثًا سياسية متتابعة أثرت بشكل كبير في مسار تاريخها عبر العصور. فقد خاضت حروبًا مع الممالك المجاورة، وأبرمت تحالفات مؤقتة، وخضعت في بعض الفترات لنفوذ إمبراطوريات كبرى. ولعب الملوك المؤابيون، مثل الملك ميشع، دورًا محوريًا في توجيه سياسة المملكة والسعي للحفاظ على استقلالها، مما جعل تاريخ مؤاب جزءًا أساسيًا من الإرث التاريخي للأردن القديم

كما انخرطت المملكة في العديد من الصراعات السياسية والعسكرية مع القوى المجاورة، الأمر الذي كان له أثر بالغ في صياغة تاريخها السياسي

الحروب بين مؤاب وإسرائيل

تُعد الحروب مع المملكة الإسرائيلية من أبرز المحطات السياسية في تاريخ مؤاب. يُوثّق نقش ميشع هذا الصراع التاريخي، حيث يروي كيف تمكن الملك ميشع من استعادة الأراضي التي فقدتها مؤاب لصالح إسرائيل. يعد هذا النقش من أقدم النصوص التي تسجّل تفاصيل الحروب في المنطقة، ويُظهر مدى أهمية هذه الصراعات في تشكيل الحدود والنفوذ

إلى جانب نقش ميشع، تشير النصوص التوراتية إلى حروب أخرى بين مؤاب وإسرائيل. من بين هذه الحروب تلك التي وقعت في عهد الملك داود، حيث انتصر على المؤابيين وفرض عليهم الجزية، مما عزز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة

امتدت سيطرة المؤابيين في تلك الفترة إلى مناطق واسعة، حيث بسطوا نفوذهم جنوبًا حتى ضفة وادي الحسا، وشمالًا حتى مدينة حشبون. إلا أن المؤابيين لم يتمكنوا من حماية حشبون لفترة طويلة، إذ سقطت لاحقًا تحت حكم المملكة الأردنية الأمورية التي اتخذت من حشبون عاصمة لها

من هناك، انطلق الأموريون لاحتلال بقية المدن المؤابية الواقعة شمال وادي أرنون، إضافة إلى السيطرة على المدن المؤابية الشرقية المنتشرة في البادية الأردنية

لقد كانت مملكة العموريين (الأموريين) التي اتخذت من حشبون عاصمة لها مملكة منعزلة تتبنى سياسة إقصاء الآخرين وترفض التعاون مع الممالك الأردنية المجاورة. وقد عرف العموريون بأطماعهم التوسعية على حساب جيرانهم المؤابيين والعمونيين، مما أدى إلى عزلتهم واستعداء محيطهم. وعندما تعرضوا لاحقًا لهجوم اليهود، لم يتلقوا أي دعم من المؤابيين أو العمونيين بسبب سياساتهم السابقة. وكانت النتيجة هزيمتهم الكاملة، حيث تعرض ملكهم وشعبهم للإبادة، وتم احتلال أراضيهم. وبعد ذلك، استعاد المؤابيون الأراضي التي فقدوها سابقًا، والتحق من تبقى من شعب العموريين بالمؤابيين وأصبحوا جزءًا من مجتمعهم

الصراع المؤابي مع العبرانيين

وقد ذكر في العهد القديم أن الملك الأموري سيحون اتخذ من بلدة حشبون (حسبان الحالية) عاصمة له، كما أشار إلى أن العبرانيين تمكنوا من الانتصار عليه ودمّروا عاصمته حشبون. وتظهر النصوص التوراتية أن العلاقات بين مملكتي مؤاب وإسرائيل كانت متقلبة، حيث كانت إسرائيل أضعف عسكريًا من المملكة المؤابية في فترة حكم القضاة – أي قبل ظهور الملوك في بني إسرائيل. وقد فرض الملك المؤابي عجلون، الذي خلف بولاق بن صفور، سيطرته على العبرانيين خلال تلك الحقبة

لكن العداوة بلغت ذروتها في فترة حكم ملكي إسرائيل، شاؤول (الذي يُعرف أيضًا بطالوت في القرآن الكريم في سورة البقرة)، الذي كان أول ملك لبني إسرائيل وأحد الشخصيات البارزة في العهد القديم. ولد شاؤول من سبط بنيامين، وقد اختاره النبي صموئيل بتوجيه من الله، بعدما طلب بنو إسرائيل ملكا يقودهم في الحروب. أما داود، الذي جاء بعده ليكون ثاني ملوك مملكة إسرائيل الموحدة (من ١٠١١ ق.م. -٩٧١ ق.م.)، فهو أيضًا أحد أنبياء بني إسرائيل وفقًا للمعتقدات الإسلامية، بينما يُعتبر في اليهودية ملكًا وليس نبيًا

كما يذكر العهد القديم أن الملك سليمان، ابن داود، تزوج امرأة مؤابية، وبنى لها مكانًا للعبادة في القدس مخصصًا للإله كموش، الذي كان معبودًا لدى المؤابيين

بعد وفاة الملك سليمان حوالي عام ٩٢٣ ق.م، انقسمت مملكته إلى مملكتين: مملكة إسرائيل في الشمال، ومملكة يهودا في الجنوب. وقد أدى هذا الانقسام إلى تمتع مملكة مؤاب بالاستقلال التام لفترة من الزمن، إلى أن تولى الملك العبراني عمري -حاكم مملكة إسرائيل الشمالية- السلطة في القرن التاسع ق.م، وقاد حملة عسكرية على مؤاب الأردنية

لكن السيطرة العبرانية على مؤاب لم تدم طويلاً، إذ نجح الملك المؤابي ميشع في تحرير بلاده وطرد المحتلين حوالي عام ٨٥٠ ق.م. وتمكن ميشع أيضًا من تحقيق نصر كبير على الملك العبراني آحاب بن عمري، وخلّد هذا الانتصار على لوحة حجرية تعرف بـ”حجر ميشع” أو “حجر ذيبان”، وهي مسلة مصنوعة من حجر الجرانيت الأسود الصلب، المستخرج من صخور وادي الموجب (المعروف أيضًا بوادي أرنون أو عرنون). وقد تم العثور على هذه المسلة بالقرب من بلدة ذيبان، التي كانت العاصمة التي اختارها الملك ميشع في ذلك الوقت

كان صراع البقاء الهاجس الأكبر لدى الممالك الأردنية القديمة، لا سيما في ظل إحاطتها بثلاث قوى عظمى تطمع بخيرات الأردن نتيجة تعدد تلك الممالك. تمثلت هذه القوى بالدول التي نشأت في وادي النيل، وسوريا والأناضول، وبلاد الرافدين. وقد مارست تلك الدول سياسة الترحيل القسري للسكان نحو أراضيها لاستخدامهم كمحاربين في جيوشها، دون أن تقوم بترحيل أي من شعوبها إلى الأراضي الأردنية

في المقابل، كانت الهجرات التي وصلت إلى الأردن تأتي أساسًا من الجزيرة العربية. وعندما كانت تلك الممالك تواجه خطبًا أو تهديدًا مشتركًا، كانت توحد صفوفها لتصبح قوة واحدة، الأمر الذي أدى إلى امتزاج الدماء الأردنية في بلاد الرافدين وسوريا والأناضول ووادي النيل وشمال إفريقيا

وادي الموجب ١٨٨٥ - ١٨٩٣ - مصدر: ستديو بونيفس

الصراع المؤابي الاشوري

في القرن الثامن قبل الميلاد، خضعت مؤاب لسيطرة الإمبراطورية الآشورية. وقد ورد ذكرها في أحد النصوص الآشورية من عهد الملك سرجون الثاني (حوالي٧٢١-٧٠٥ ق.م). خلال تلك الفترة، شارك ملك مؤاب، كموش-نداب، في ثورة قادها ملوك المدن الفلسطينية ضد الآشوريين عام ٧١٣ ق.م. إلا أن سرجون الثاني تمكن من إخماد الثورة بنجاح، وبدأ في التحضير للانتقام من مؤاب

ولتجنب العقاب الآشوري، استمرت مؤاب في دفع الجزية دون اعتراض، وهو ما كان يعد أمرًا ضروريًا في ذلك الوقت. لاحقًا، سارع كموش-نداب، برفقة عدد من حكام المدن الفلسطينية، إلى تقديم الهدايا للملك الآشوري سنحاريب (حوالي ٧٠٤-٦٨١ ق.م)،الذي خلف سرجون الثاني، في محاولة لتأكيد ولائهم وتجديد طاعتهم. اكتفى الآشوريون بهذه البادرة، واعتبروا استعادة الولاء ودفع الجزية تعويضًا كافيًا عن التمرد السابق

يشير نص يعود إلى عهد الملك الآشوري أسرحدون (حوالي ٦٨٠-٦٦٩ ق.م) إلى أن الملك الأردني موصوري، ملك مؤاب، كغيره من الملوك الآخرين، أرسل مواد لبناء قصر للملك الآشوري في نينوى في بلاد آشور/العراق. تضمنت هذه المواد الخشب والجرانيت والبلاط والشيد الذي كان يستخدم كبديل للإسمنت. وبعد سقوط الدولة الآشورية، تراجع الصراع بين مؤاب والممالك المجاورة، خاصة بعد احتلال البابليين (الكلدانيين) لبلاد الشام حوالي عام ٥٨٢ ق.م. ومع سقوط بابل على يد الفرس حوالي ٥٣٩ ق.م، بدأت مؤاب تختفي تدريجيًا ويقل ما يعرف عنها

الممالك الأردنية القديمة والعشائر الأردنية

للممالك الأردنية القديمة خصوصية فريدة في تطورها الاجتماعي والسياسي، تميزها عن غيرها من عشائر وشعوب البلدان الأخرى. فعندما تتوحد العشيرة وتتمكن من امتلاك أرض خاصة بها تفي باحتياجاتها في الرعي والزراعة، وتوفر لها عوامل الاستمرار والاستقرار، تبدأ علاقتها بالأرض بالتجذر عبر الأجيال والقرون. مع مرور الوقت، يتحول هذا الامتداد الجغرافي المرتبط بالعشيرة إلى مفهوم يعرف بـ”الديرة”، ثم يتطور ليصبح ما يطلق عليه “الواجهة العشائرية”. وقد ظل مفهوم الواجهة العشائرية جزءاً أصيلاً من الثقافة الأردنية حتى يومنا هذا

كانت هذه الديار الفرعية، التي تقع ضمن أي مملكة قديمة وضمن حدود الأردن الحديث، تعرف عبر العصور لدى الأردنيين، منذ زمن الوثنية وحتى يومنا هذا، بـ”الديرة” أو “الديار”. وهذا المصطلح ظل مستخدمًا باختلاف الأجيال والعقائد والتوجهات السياسية. وفي العرف العشائري الأردني القديم، الذي ما زال سائدًا حتى عام ٢٠٢٠ م، كان يطلق أيضًا على هذه الديار اسم المَحَلَة أو المِحِلَة

وقد ارتبطت بهذا المصطلح قدسية خاصة تعكس حرمة المكان، حيث كان يطلق اسم “الحِلّة” على بيت الشعر والمضارب التي يقيم فيها أصحابها، باعتبارها المكان الذي “يَحِلُّ فيه الإنسان ويجده حلالًا عليه ومصدرًا لراحته”. وظلت هذه المفاهيم قائمة عبر القرون، حيث كان الدفاع عن “الحِلّة” أو “المَحَلَة” (أي الديرة والبيت) يعد أمرًا مقدسًا تبذل في سبيله الأرواح

ومع مرور الوقت، تحولت الديار أو “الديرة” إلى إمارات عشائرية، ثم أخذت هذه العشائر تتحد فيما بينها وفق مبدأ التآلف والاتفاق، مما كان يُعرف بـ “بِنْعَمَة”، وهو تحالف عشائري يُكوّن قوة كبيرة. وقد ظهر هذا النمط من التحالفات بشكل واضح خلال العصر الأموي، حيث انقسمت العشائر إلى تحالفات يمانية وقيسية، واستمر الصراع بين الطرفين في الأردن حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، عندما أنشأت السلطات العثمانية مراكز إدارية في كل من السلط والكرك لتنظيم شؤون المنطقة والسيطرة عليها

مغالطات تاريخية

وقع بعض المؤرخين في خطأ بسبب اللبس، حين اعتبروا الإيميين جماعة طارئة على الكرك، بينما الحقيقة أنهم نشأوا من رحم الروفائيين، وكلاهما ينتمي إلى الجذور الأردنية الثمودية. ووقع المؤرخون والكتّاب في الخطأ ذاته مرة أخرى عندما اعتبروا المؤابيين قبيلة بدوية غريبة جاءت من المجهول واستولت على البلاد، في حين أن المؤابيين في الأصل عشيرة متفرعة من الإيميين وخرجوا من بينهم

وتكررت هذه المغالطات التاريخية مع الأنباط، حيث أشار بعض المؤرخين إلى أنهم بدو رحّل جاءوا من الشرق صدفة، رغم أن الأنباط هم في الحقيقة عشيرة من عشائر الأدوميين، الذين استقروا في الأرض الأردنية منذ القدم

أما الحقيقة الثابتة التي لم تتغير، فهي أن الأردن بقي بوطنه وهويته وشرعيته المتجذرة في التاريخ، وهو الأرض المباركة التي وطأتها أقدام الأنبياء، من صالح إلى شعيب، ولوط، وأيوب، ولقمان، وإلياس، ويحيى عليهم الصلاة والسلام

المراجع

د. أحمد عويدي العبادي , المملكة الأردنية المؤابية

د. أحمد عويدي العبادي, كتاب المملكة الأردنية المؤابية

د. زيدان عبد الكافي كفافي، تاريخ الأردن و اثاره في العصور القديمة ( العصور البرونزية و الحديدية ) ، دار ورد ، عمان – الاردن

أبحاث إرث الأردن, المملكة الأردنية المؤابية- العلاقات الخارجية