مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ٨ – الرقعة الجغرافية وأهم المواقع النبطية ٣

البتراء، المدينة الوردية العريقة، تعد واحدة من أعظم المواقع الأثرية في العالم، حيث جمعت بين عبقرية الهندسة النبطية وروعة الطبيعة الصحراوية. تميزت بموقعها الاستراتيجي، مما جعلها مركزًا هامًا للتجارة والعبادة عبر العصور. من السيق الضيق إلى الخزنة المذهلة، ومن المعابد إلى القبور الملكية، تروي البتراء قصة حضارة مزدهرة تركت بصماتها في الصخور الخالدة

كانت بتراء تتمتع بعدد من الخصائص التي جعلت منها مكانًا مثاليًا للسكن، العبادة، والتجارة. من أبرز هذه الخصائص وجود عين موسى عند مدخل المدينة، وصهاريج المياه المحفوظة، ووقوع المدينة عند ملتقى الطرق التجارية، إضافة إلى الأراضي الخصبة التي تحيط بها، وكذلك الموقع المحصن الذي يسهل الدفاع عنها ويوفر الحماية من الأخطار. تقع المدينة على بعد ستين ميلاً من العقبة، وترتفع حوالي ٢٧٠٠ قدم عن سطح البحر. تحيط بها سلسلتان من المرتفعات تفصل بينهما مسافة ميل واحد. المدخل إليها من الشمال هو شق ضيق يسمى “السيق“، الذي يؤدي إلى وادي موسى، وهو الوادي الذي يقود إلى موقع المدينة القديمة. ثم يلتف حول الجبل المسمى بالحبيس، ويلتقي بوادي برًا، ليتغلغل في السلسلة الغربية من خلال فتحة تعرف أيضًا بالسيق. وتوجد في السلسلتين المحيطين بموقع المدينة معالم بارزة مثل أم البيارة، والحبيس، والدير، والخبتة، والمذبح. وعلى بعد مسافة إلى الجنوب، تبرز قمة جبلية تسمى صبرة

السيق - البتراء

إذا ترك السيق مفتوحًا، تدفقت فيه المياه بشكل قوي، ولهذا كان من الطبيعي بناء سد عند فوهته لتحويل المياه، وتحويلها عبر نفق لا يزال موجودًا حتى اليوم. قبالة السد، توجد مجموعة من المسلات الصغيرة المنحوتة في الصخر، تحمل نقوشًا، واحدة منها تتحدث عن شخص عاش في الرقيم (الاسم النبطي لمدينة بتراء) ولكنه توفي في جرش ودفن هناك. وعلى الجانب الأيسر من السيق، توجد ضاحية تسمى “المضرس” (أو المدرس)، وهي من الأسماء القديمة التي استخدمها الأنباط، وقد ورد ذكرها في أحد النقوش المرتبطة بذي الشرى. وكلما توغل الشخص في السيق، أصبح أضيق وأعمق، وتقترب الشعاب في الأعلى حتى تكاد تلتقي في بعض الأماكن. وعندما يصبح السيق أكثر عمقًا، تظهر غرف منحوتة على واجهتي السلسلتين. وإذا خرج الشخص من ظلمة السيق، يواجه أبرز معالم بتراء: الخزنة، وهو البناء المنحوت بعمق في الصخر

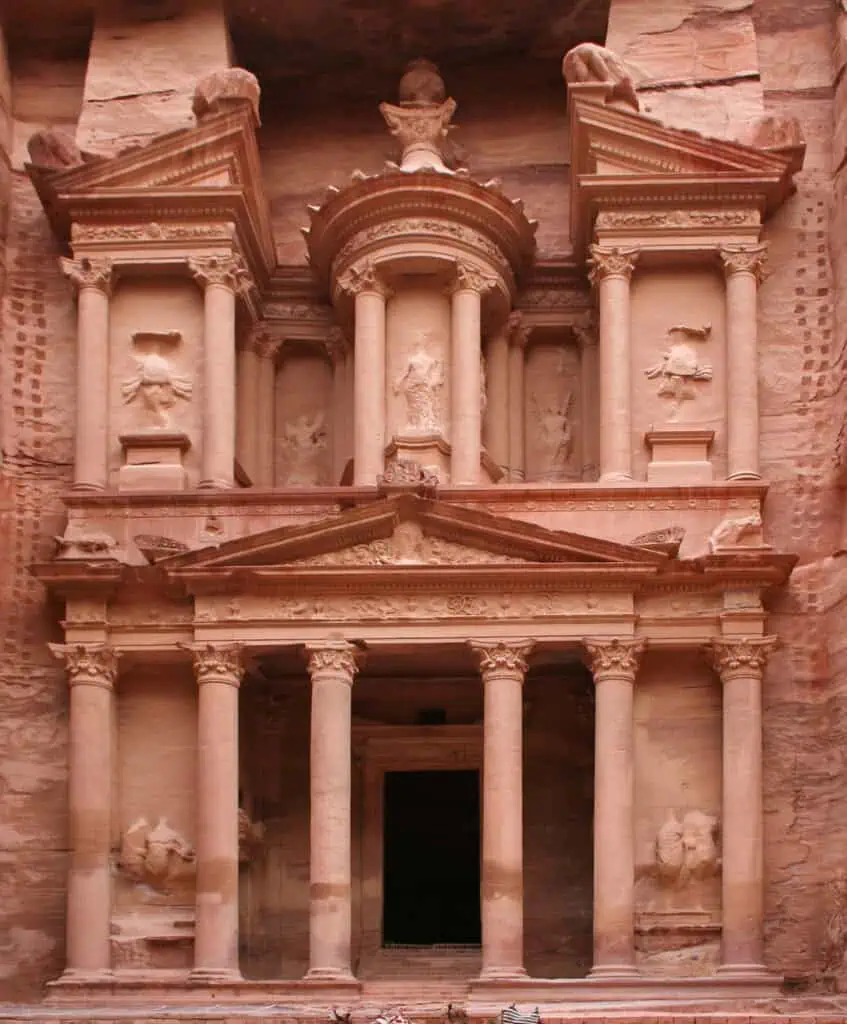

واجهت الخزنة من الجهة الأمامية عرضاً يصل إلى ٩٢ قدماً، وتصل ارتفاعاتها إلى ١٣٠ قدماً عند نهاية الجرة في أعلاها (والجرة هي العنصر الذي ألهم تسميتها “الخزنة”). وهناك جدل بين العلماء حول تاريخ هذا المعلم التاريخي، إذ يعتقد البعض أنه يعود إلى فترة حكم هدريان حوالي عام ١٣١م، بينما يرى آخرون أنه أقدم من ذلك بكثير. من الناحية المعمارية، يعد وجود تيجان الأعمدة الكورنثية من أغرب ما يميز الخزنة، ما يعزز الافتراض بأن من بنوها كانوا معماريين من ثقافات أخرى

الخزنة - البتراء

لكن ما هي الخزنة؟ يرجح البعض أنها معبد تم بناؤه للربة مناة، بينما يرى آخرون أنها خصصت للعزى. هناك أيضًا من يعتقد أنها معبد-ضريح لأحد ملوك الأنباط، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنها استخدمت كضريح. تتضمن الخزنة غرفة وسطى بمساحة ٤٠ قدمًا مربعًا، وهي خالية من الزخرفة، وتؤدي إلى غرف صغيرة على جانبيها، تشمل غرفتين زينتا بشكل كثيف، بينما جدرانها غير ملساء، بل تظهر بوضوح خشونتها

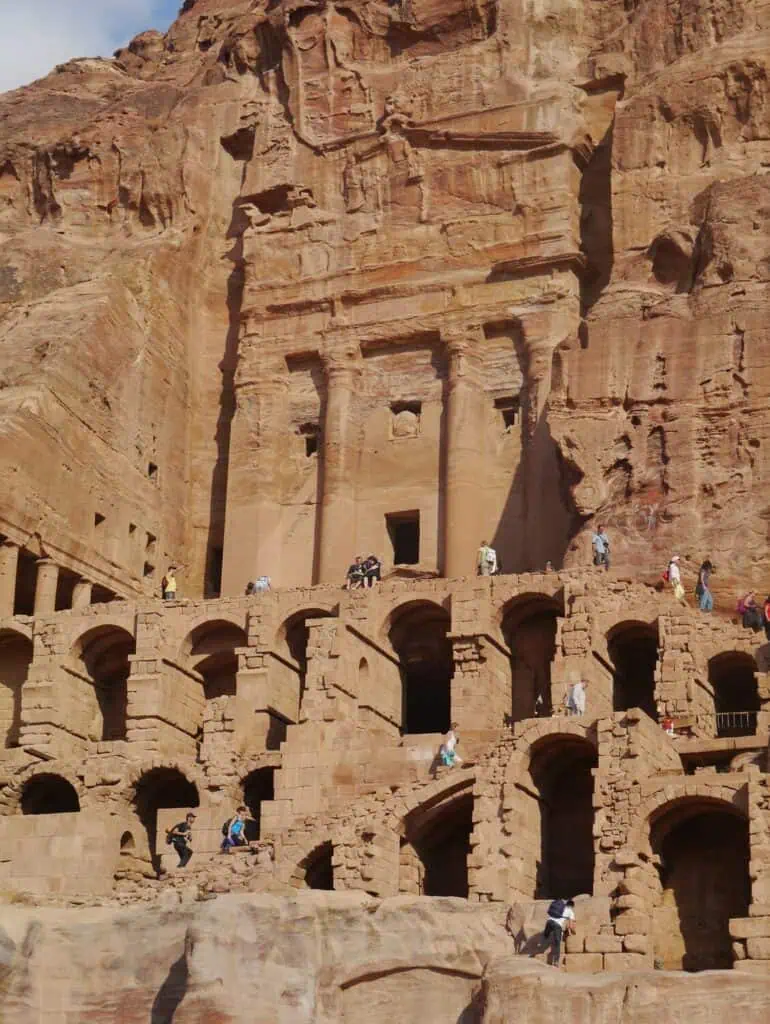

بعد الخزنة، تظهر العديد من المعالم الأثرية، أغلبها قبور، إلا أن الأهم بينها هو المسرح (الطيطر)، الذي يحتوي على ٣٣ صفًا من المقاعد المنحوتة في الصخر. بعد المسرح، وبتوجه قصير، يصل الزائر إلى وادي بترا الواسع، الذي يحتوي على معالم أثرية منحوتة على جانبيه، ففي الجهة اليمنى يظهر جدار الخبتة الكثيف، وفي الجهة اليسرى سلسلة العطوف. هناك ممر رملي يلتف حول العطوف ويتجه غربًا حتى يصل إلى بداية الشارع المسقوف. عند هذه النقطة، يمكن للزائر اختيار الاتجاه الذي يرغب في اتباعه: إما الاستمرار إلى قصر البنت أو النزول عبر المنحدر إلى الجهة اليمنى وصولًا إلى ما يسمى القبور الملكية

القبور الملكية - البتراء

عند الاقتراب من الشارع المسقوف، يظهر للزائر نافورة ماء عامة تقع عند التقاء وادي موسى بوادي متاهة، بينما الوادي الآخر هو الذي تسلكه المياه المحولة من فوهة السيق. وقد قامت دائرة الآثار الأردنية عام ١٩٦٠ بإعادة نصب عدد من الأعمدة التي كانت على جانبي الشارع المسقوف. وفي هذا الموقع، يلاحظ الزائر بناء يسمى “معبد أترعتا” (أترغات)، وهو يتكون من جزئين: رواق مسقوف ومقدس (قلاية) ذا أعمدة. يربط بين الجزءين برطل متوسط، وتتميز أعمدة القلاية بتيجان نبطية كلاسيكية، بينما تزين جدرانها كوى تحتوي على تماثيل صغيرة. في نهاية القلاية الشمالية، توجد مصطبة مرتفعة تحيط بها اثنا عشر عمودًا، أربعة من كل جانب، تؤدي إليها سلسلتان من الدرج، وتتميز الزخارف الداخلية برسوم تحتوي على رموز يونانية ورومانية مثل الدلافين والأكاليل

أما قصر البنت، الذي يظهر بعد ذلك، فهو معلم نبطى يعود تاريخه إلى عهد عبادة الثاني (٣٠ ق.م – ٩ ق.م). وقد بني القصر على نطاق واسع من الحجر الرملي الملون، يتجه محوره شمالاً وجنوباً، ويتميز بمربعه القوي والمتين. داخله مزخرف بجص كثيف التكوين، ويقع على منصة مرتفعة مع حواف بارزة على شكل أفاريز. وتزين الأفاريز وريدات تحمل صفين من البتلات

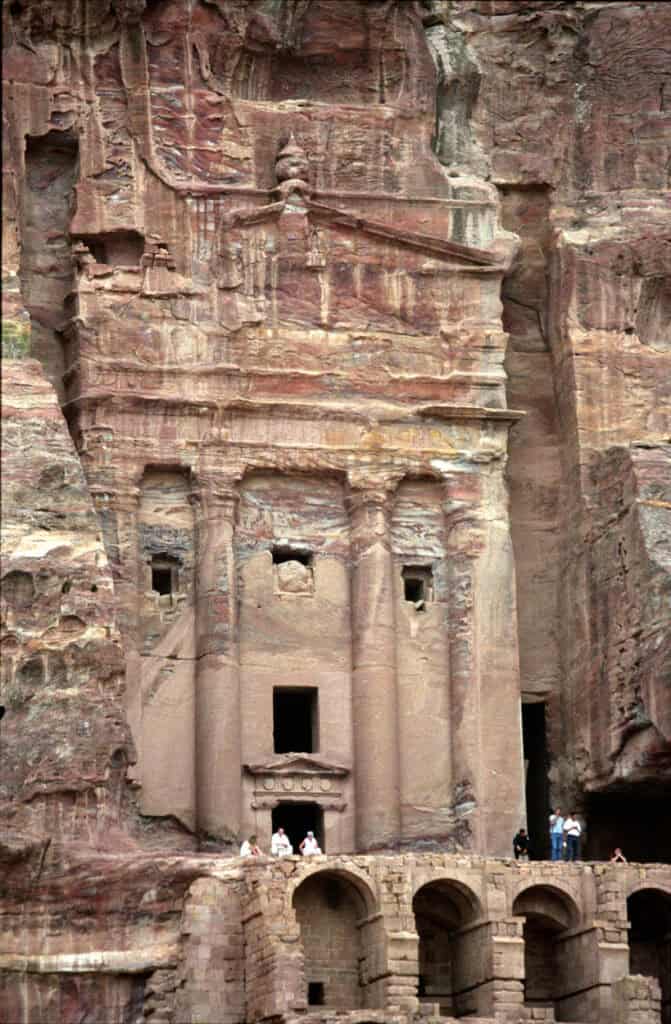

قبر الجرة - البتراء

ضريح الجرّة أو المحكمة مبنى أثري يعود تاريخه إلى حضارة الأنباط في الأردن، وتحديدًا النصف الأول من القرن الأول الميلادي. يقع في المحمية الأثرية بمدينة البتراء في جنوب البلاد، على الجهة المقابلة للمدرج النبطي

بعد ذلك، تظهر الصخرة المعروفة بـ”الحبيس“، التي يسميها البعض “القلعة”، وهي صغيرة مقارنة بأم البيارة. رغم أنه لا يوجد اليوم أثر للقلعة النبطية هناك، فإن سطحها مليء بكسر الفخار النبطي، وتعود الخرائب الموجودة على قمتها إلى قلعة صليبية. أما الجهة الشرقية من “الحبيس” فتحتوي على معالم أثرية لافتة، من أبرزها ما وصفه كنيدي بـ”القبر ذا النوافذ” ومعلم “معبد قوس قزح”، الذي يعتبر فريدًا بوجود سلسلة من النوافذ التي تسمح بدخول الضوء بدلاً من الاعتماد على الباب. داخل المعبد، توجد قاعة متوسطة الأبعاد، ولا يحتوي على قبور، ولا يعرف الغرض من بنائه

أم البيارة هي قمة شاهقة ومرتفع محصن لجأ إليها الأنباط – على الأرجح – حين هاجمهم جيش أنتيغونس السلوقي. على سطحها المنبسط، تم اكتشاف قطع خزفية تعود لفترة ما قبل العهد النبطي، ومن المرجح أن هذه القطع إيدومية. يمر طريق ملتوي إلى القمة، يبدأ من الجهة الجنوبية الشرقية، حيث قام الأنباط ببناء سلسلة من الدرجات والدهاليز المنحوتة في الصخر لتسهيل الصعود. لكن هذا لا يعني أن الوصول إلى القمة أصبح سهلاً، إذ يمكن إغلاق المعبر في أي وقت، وتضع العراقيل أمام الصاعد في أي نقطة. قد انهار جزء من هذا الممر، مما يجعل السالك يواجه هوة سحيقة. لذلك، كان على من يحاول الصعود أن يزحف أو يدفع دفعاً إلى الأعلى

قبر الجرة - البتراء

قمة أم البيارة مسطحة، تأخذ شكل شبه منحرف، وأقصى ارتفاع لها من الزاوية الشمالية الغربية هو 3772 قدمًا فوق سطح البحر. في الجهة الشمالية الشرقية منها، والتي تطل على محيط المدينة، توجد قطع فخارية نبطية بكميات كبيرة، بينها بعض الأختام الفخارية. في هذه الجهة من الهضبة، يتغير انحدار الأرض تدريجيًا ليصبح حادًا، ويطل على الوهدة الشرقية. من على المنحدر، يمكن رؤية ثلاثة عشر مبنى، كل منها يطل على العاصمة دون أن يحجب الرؤية عن المباني الأخرى. تشير خصائص هذه المباني ووفرة الفخار النبطي المميز إلى أن المكان لم يكن مجرد ملجأ للنساء والشيوخ والأطفال كما ذكر ديودور، بل كان له دور تطور بين ٣٠٠ ق.م. و١٠٠ ب.م. إذ تحول من ملجأ مؤقت إلى حصن حصين مليء بالمسؤولين والمراقبين

هذا التحول لم يكن ليحدث إلا بوجود مصدر ماء كافٍ، وهو ما كان متوفرًا في المكان على شكل أحواض ضخمة ونقع عميقة. تقع هذه الأحواض في الجهة الشمالية الشرقية والشرقية المنحدرة من الهضبة، مما يسهل جريان الماء إليها عبر قنوات محفورة في الصخر لهذا الغرض. وعلى الصخور المحيطة توجد نقوش ورسوم، من أبرزها صور لبقر الوحش ذي القرون الطويلة، تليها صور لصيد الصقور، بالإضافة إلى العديد من صور الجمال وفارس يمتطي حصانه

وصورة الطاووس ذات الذيل الطويل والمِهامِيز الحادة في رجليه والقنزعة المرتفعة، ربما تعود معظم هذه الصور إلى ما بعد العصر النبطي. وتعد منطقة قصر البنت نقطة انطلاق مثالية لرحلات إلى وجهات مختلفة، ومنها يمكن التوجه إلى الدير، وهو بناء ضخم يمكن الوصول إليه عند اجتياز وادي موسى عبر فوهة وادي سيغ، ثم الوصول إلى وادي الدير. على رأس هذا الوادي يقع ما يسمى “قبر الأسد“، وهو معلم يعود إلى العهد الروماني المبكر، ويتميز بإفريز منحوت وتيجان مكسورة. يتواجد فيه أسدان متقابلان على جانبي الباب، واللذان يكادان يختفيان بسبب تأثيرات التعرية والعوامل الجوية. إلى يسار القبر يوجد نصب لذي الشرى على شكل كتلة حجرية. أما الدير نفسه، فهو مبنى ضخم لكنه لا يقارن بالخزنة من حيث الفن المعماري. إنه منحوت في جرف الجبل، ويتكون من غرفة كبيرة، ويضاء النور من خلال الباب

معبد الأسود المجنحة - البتراء

وفي اتجاه آخر من قصر البنت، يمكن رؤية ما يسمى “عمود فرعون“. ثم، على طول الممر المؤدي إلى وادي فرسة، يقع بناء يسمى “كتوتة“، وهو على الأرجح كان ملكًا لشخص ثري. بالقرب منه، توجد كومة ضخمة من الحطام التي تراكمت على مر الزمن. هناك العديد من المعالم الأخرى التي يمكن الإشارة إليها

وبالنسبة للمنشآت النبطية في بتراء، فإن أكثرها انتشارًا هي القبور الدقنية، تليها المنشآت التعبدية، وأقلها هي المنشآت العامة. وتمثل القبور أيضًا نماذج متنوعة، مثل القبر ذي الواجهة، والقبر المجوب في الصخر، والقبر الصهريجي. من بين هذه الأنواع، تعد الخزنة فرعون من أبرز المعالم، وهي تختلف فنياً عن المعالم الأخرى بشكل كبير، وهي أكثر الأنواع شيوعًا في بترا. وقد قام الباحثون بتصنيفها إلى فئات معمارية قد تكون معقدة للمتخصصين. تنتشر القبور المجوّبة في جميع أنحاء المدينة، ويوجد حوالي عشرين قبرًا على شكل صهاريج يمكن رؤيتها فور اقتراب الزائر من السيق

أما المنشآت التعبدية، فهي أيضاً متعددة ومتنوعة من حيث الطابع. منها الأماكن المرتفعة التي يطلق عليها اسم “المعليات”، وكذلك الرموز التعبدية. أما المعلاة، فهي نموذج موجود في عدة مواقع، ومنها المعلاة الكبرى التي قد تمثل هذا النوع من المنشآت. في هذه المعلاة يقع المزار على قمة جبل يسمى “المذبح“، وهو يطل على المدينة. يصعد إليها الزائر قبل أن يصل إلى الطيطر الرئيسي عند القدوم من السيق عبر سلسلة من الدرجات، أو يمكن الوصول إليها من وادي فرسة حيث يشير إلى ذلك نقش لذي الشرى والعزى. تم تجهيز المعلاة بتسوية سطح الجبل وإزالة الصخور الزائدة لإقامة وسائل التعبد اللازمة. هناك منصة تلتف على ثلاثة جوانب، ومنطقة المذبح ترتفع قليلاً عنها وتشغل الجانب الغربي. تم تخصيص المذبحين على اليسار، حيث تم تهيئة أحدهما لسفح الدم، ويوصل إليهما عبر درج ضيق. بجانب منطقة المذبح، نحتت في الصخور أجران متعددة ربما كانت مخصصة للتطهر الشعائري، وحجيرة تحت المذبح المخصص لسفح الدم لحفظ الأدوات التعبدية. تنتشر الرموز التعبدية في بترا وضواحيها، وهي تتراوح في حجمها بين الرموز الصغيرة التي قد تتجاوزها النظرة أحياناً، وأخرى تملأ جداراً كاملاً. في منطقة السيق خاصة، يوجد عدد كبير منها، وأبرزها الأنصاب المستطيلة التي تمثل ذا الشرى، والتي نحتت بشكل بارز في كوى دون أن تتخذ شكلاً إنسانياً. كما تنتشر في بترا المذابح ذات القرون، ومن المرجح أنها كانت مخصصة لحرق البخور. كما توجد منحوتات على شكل مسليات، ولكنها أقل عدداً من أنصاب ذي الشرى. كان الأنباط يسمون الواحدة منها “نفش“، لأنها كانت تمثل في الغالب شواهد قبور أو أنصاباً تذكارية

المذبح - البتراء

أما المنشآت العامة، فمن أبرزها الطيطر الرئيسي، وقصر بنت فرعون، ومعلاة كونواي (التي سُميت باسم أغنس كونواي التي تزوجت لاحقاً من هو رسفلد). أظهرت الأبحاث أن الطيطر والقصر من بناء الأنباط، وقد تم دحض الادعاءات التي كانت تنسب إلى غيرهم. تندرج ضمن المنشآت العامة أيضاً المنشآت المائية مثل الأحواض على جبل الخبتة والحوض الكبير القريب من ما يسمى “قبر الجنية“، وجميعها برك منحوتة في الصخور

وفي بترا، هناك معالم أثرية لا تعود إلى العهد النبطي، بل هي ثابتة النسبة إلى العهد الروماني، مثل قبر الجندي الروماني وقبر الحاكم الروماني سنتيوس فلورنتينس، الذي يقع عند الحافة الشمالية الشرقية لجبل الخبتة

المراجع

إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الفجر للنشر والتوزيع