مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ١٠ – العمارة النبطية أنماطها وسماتها المعمارية

تميزت العمارة النبطية بتنوعها وثرائها، حيث جمعت بين التأثيرات الشرقية والغربية بأسلوب فريد. ومن أبرز معالمها المعابد الدينية التي صممت لتناسب الطقوس والعبادات، إلى جانب العمارة السكنية والعامة التي عكست أسلوب حياة الأنباط. كما احتلت العمارة الجنائزية مكانة مهمة، حيث أبدع الأنباط في تصميم مقابرهم بأساليب فنية ومعمارية مميزة

أنماط العمارة وسماتها المعمارية

العمارة الدينية النبطية

تمثلت العمارة الدينية النبطية في مجموعة من المعابد التي صممت لتلائم طقوس العبادة، ومن أبرزها

- المعبد الكبير في البتراء: يضم مسرحًا صغيرًا، ومدرجًا، وقاعات مستطيلة، مما يعكس أهمية الطقوس الدينية والاحتفالية في هذه الحضارة

- المعبد الثلاثي: يتألف من ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأمامي، الأوسط، والداخلي المعروف بـ”قدس الأقداس”. ومن أبرز نماذجه قصر البنت في البتراء، معبد القصر في الربة بالكرك، ومعبد روافة شمال تبوك

- معبد قصر البنت: يعرف أيضًا باسم “قصر بنت فرعون”، وكان مخصصًا لإحدى الآلهة الرئيسية. يعتقد أن الإلهة المقصودة قد تكون “اللات”، بينما يرى آخرون أنه كان مكرسًا للإله “العزى” أو حتى الإله الأعلى “ذو الشرى”. كما أثيرت تساؤلات حول ارتباطه بالإلهة المصرية “إيزيس”، وهو ما شكّل موضع نقاش بين الباحثين

المعبد الكبير- البتراء

يعتبر أحد أضخم المباني التي شيدها الأنباط، وأحد المباني القليلة التي تم بناؤها بدلاً من حفرها في الصخور كما كان معتادًا عند الأنباط في البتراء

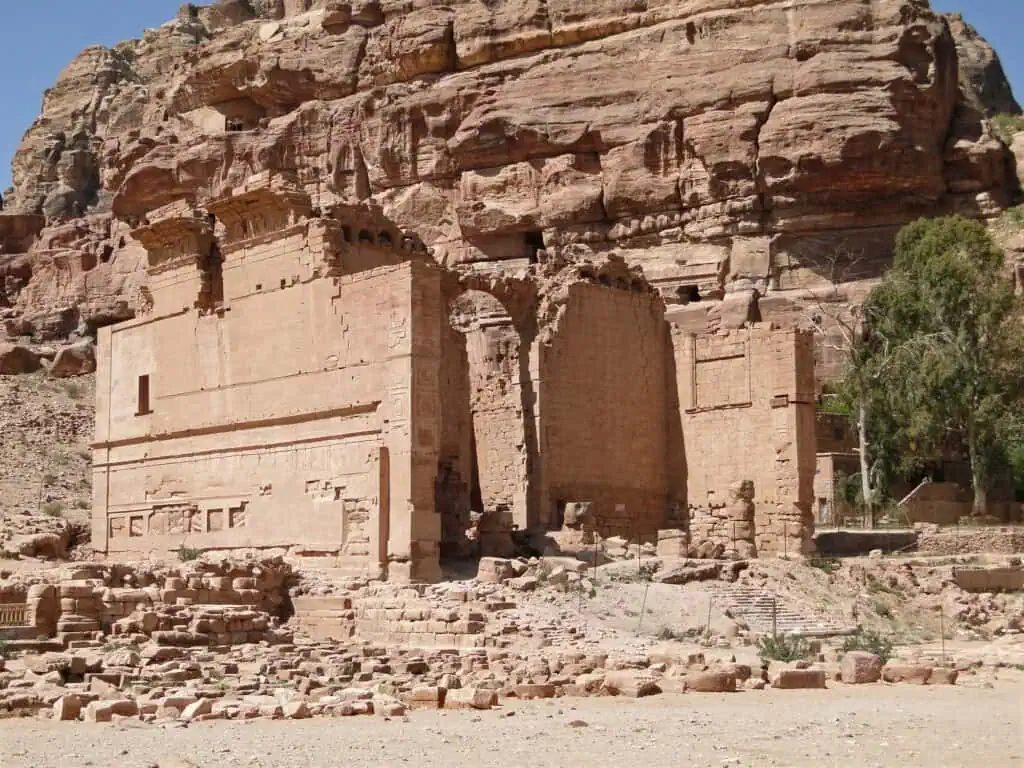

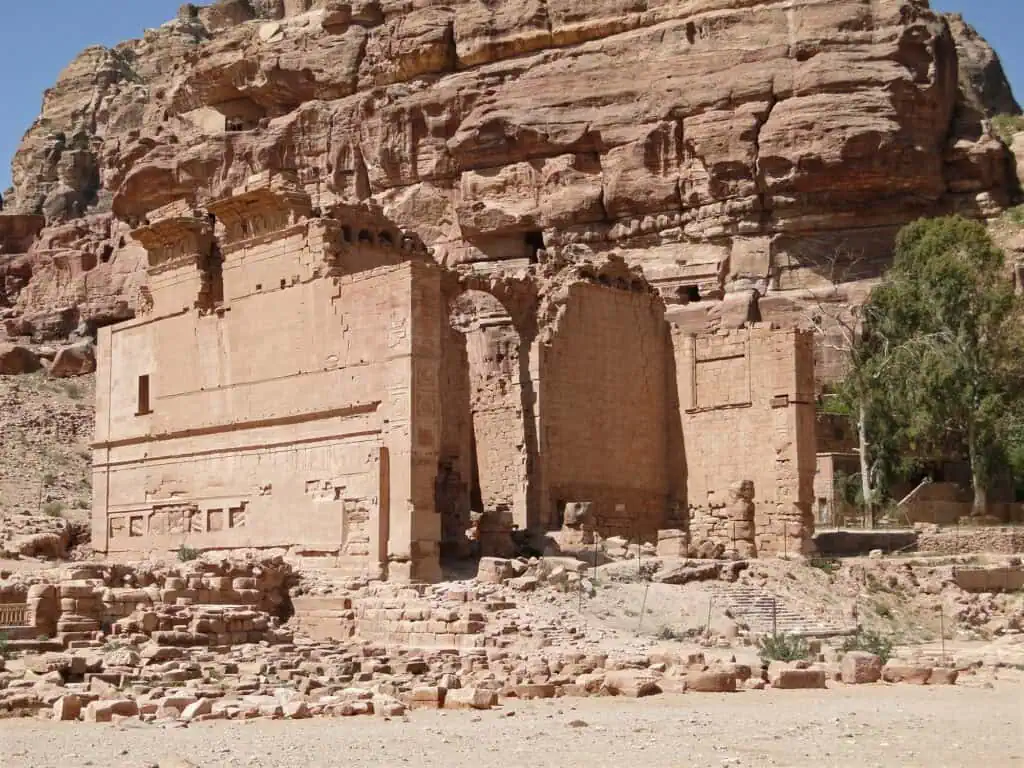

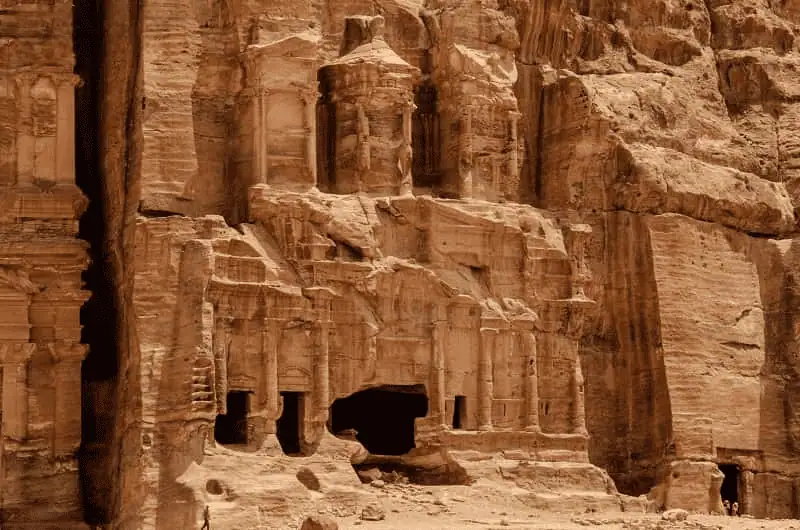

قصر البنت - البتراء

يمكن اعتبار “بناء الخزنة” من هذا النمط من المعابد – إذا كان بالفعل معبدًا وليس شيئًا آخر – ونظرًا لأهمية معبد الخزنة كواحد من أبرز المباني المنحوتة في الصخر وأكثرها روعة، فمن الجدير تقديم وصف موجز له. تتميز الخزنة بواجهتها المذهلة، المنحوتة بدقة في الصخر، بينما يظل الصخر المحيط بها طبيعيًا وبارزًا عن النقش. يبلغ عرض واجهتها ٢٨ مترًا، وارتفاعها حتى قمة الجرة، التي تمثل أعلى نقطة فيها، يصل إلى ٤٠ مترًا. ومن الأمور اللافتة في الخزنة وجود أعمدة كورنثية، مما يعزز الفرضية بأن من قاموا بتشييدها كانوا معماريين ذوي أصول غربية

تتقدم الواجهة ستة أعمدة ضخمة تعلوها تيجان كورنثية، ويبلغ ارتفاعها نحو ١٢ مترًا. يعلو هذه الأعمدة جملون، وهو شكل فني مثلث القاعدة يستند إلى الأعمدة، ويمتاز بزخارف هندسية وفنية غنية. تتكوّن أضلاع هذا المثلث من خطوط مصممة على هيئة كورنيش، وفوقه تبرز تحفة فنية أخرى تشبه واجهة قصر، تتقدمها أيضًا ستة أعمدة نحتت من الصخر دون أن تنفصل عنه

يتكوّن كل عمودين من وحدة فنية وتعبيرية مستقلة، حيث يتوسط كل زوج من الأعمدة شكل فني بارز، إلا أن معالم هذه التماثيل لم تعد واضحة تمامًا. يفترض البعض أنها تمثل صورًا لبعض الآلهة، ومن بينها الإلهة “إيزيس” في المنتصف. أما الأعمدة الأربعة الجانبية، فتأخذ أشكالًا هندسية أقرب إلى المستطيلات الرأسية، بينما يتوسطها الشكل “المركزي” بين العمودين الثالث والرابع، ويتميز باستدارته الاسطوانية، حيث يظهر عليه ما يُعتقد أنه تصوير للإلهة “إيزيس”، وتعلو الأعمدة أطر وأفاريز غاية في الدقة والجمال، وفوق هذه الأفاريز تتموضع “الجرة” التي منحت البناء اسمه

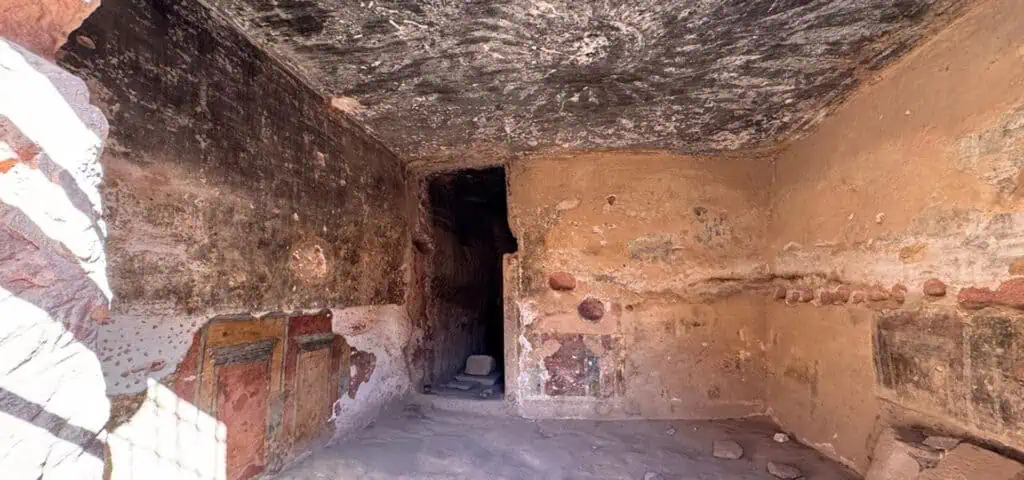

أما فيما يتعلق بالجزء الداخلي للبناء، فهو أقل أهمية، تمامًا كما هو الحال مع أبنية البتراء المنحوتة. يتكوّن البناء من أربع حجرات، الحجرة الوسطى هي الأكبر، وتبلغ مساحتها أربعين قدمًا، وتحتوي في مقدمتها على حجرة صغيرة لا تحمل أي أهمية تذكر. على جانبي الحجرة الكبرى، يوجد بابان يؤديان إلى حجرتين جانبيتين، يمنى ويسرى، لكنهما لا تحتويان على أي عناصر مميزة باستثناء بعض الزخارف القليلة في الغرف الجانبية الصغيرة. أما الغرفة الوسطى، فهي خالية تمامًا من الزخارف، ولا يزال أثر إزميل النحاتين واضحًا فيها بخشونة، مما يعطي انطباعًا بأن البناء لم يستكمل من الداخل على الأقل. ومن المعروف أن الأنباط كانوا يهتمون بتزيين الجدران الداخلية بطبقة من الملاط (المونة) الملون، وخصوصًا الأحمر، كما كانوا بارعين في تزيين الجدران بلوحات الفريسكو

أما فيما يخص تاريخ البناء، فيقدّر علماء الآثار أنه يعود إلى عصر الإمبراطور هدريان، أي حوالي عام ١٣١ ق.م. ويرى بعض الباحثين أنه كان معبدًا مخصصًا للربة مناة، بينما يعتقد آخرون أنه شيد لعبادة “العُزّى”. وهناك أيضًا من يفترض أنه كان ضريحًا لأحد ملوك الأنباط. لكن جميع هذه الفرضيات تبقى مجرد تخمينات تفتقر إلى الأدلة القاطعة

- المعبد الصندوقي: هو معبد ذو شكل مربع يشبه الصندوق، تحيط به ممرات، ويضم بعض الغرف الطقسية الملاصقة من الخارج، مثل معبدي التنور و وادي رم

- المعبد ذو المصطبة المركزية: يشبه إلى حد كبير المعبد الصندوقي، ويتكون من ساحة أمامية تؤدي إلى ساحة مربعة في وسطها مصطبة، التي ربما كان يوضع عليها المعبود. من أبرز أمثلة هذا النمط معبدا الذريح و الأسود المجنحة

وهناك أنواع أخرى من المعابد البدائية مثل المعليات، كما في المذبح الكبير في البتراء على رأس الجبل. بالإضافة إلى الرموز والإشارات مثل الأنصاب، وهي حجارة على شكل مسلة أو بأشكال غير منتظمة، يعتقد أنها كانت تمثل مراكز عبادة للأنباط. من المحتمل أن هذه المراكز كانت تمثل المرحلة المبكرة من استقرار الأنباط، ومع تقدمهم في العمران، لم يتخلوا عنها لأنها كانت تحمل قيمة دينية مهمة

العمارة السكنية

تكونت عمارة الأنباط السكنية من عدة فئات، وهي كالتالي

- القصور: مثل تلك الموجودة في البتراء (الزنطور)، ووادي موسى (الجايه)، والذريح (القصر)، وعبودة في النقب (فيلا كولت)، وقصر إثرة في السعودية. كانت هذه المساكن فاخرة للغاية، حيث صممت لتلبية احتياجات كبار التجار ورجال الدولة. شملت القصور العديد من الغرف المتنوعة التي تلبي أغراض مختلفة، منها غرف للجلوس وأخرى للنوم، بالإضافة إلى غرف للخدمات مثل المطابخ، الحمامات الفاخرة، وغرف التخزين. كما احتوت هذه القصور على نظام مائي متطور يتناسب مع فخامة البناء. وتعد البتراء ووادي موسى من أبرز المواقع التي تضم هذا النوع من العمارة

- المساكن الكبيرة (الفيلا): انتشرت هذه المساكن في جنوب الأردن، في المدن والقرى النائية. وكانت تتضمن أقساماً متنوعة، مثل قسم للاستقبال وآخر للخدمات، بالإضافة إلى قسم خاص بالعائلة. وكان من الضروري في هذه المساكن وجود شبكة مياه صحية، إلى جانب بئر أو أكثر لتخزين مياه الأمطار أو الينابيع، لتزويد المسكن بمياه الشرب والاحتياجات اليومية

- المساكن الريفية (مساكن المزرعة): هي مجمعات كبيرة تضم وحدات سكنية، مخازن، إصطبلات، وساحات متنوعة، مثل قصر “كرنب” في النقب. من هذا النوع من المساكن ما وجد في الحميمة، الذي يتألف من ثلاث أو أربع غرف حول ساحة مكشوفة، وقد زينت بزخارف بسيطة. هذا النوع يعكس واقع الطبقة الريفية المتوسطة من الناحيتين المادية والاجتماعية

- المساكن البسيطة: تشكل غالبية المساكن في المناطق الريفية، مثل تلك الموجودة في الحميمة، وتتكون عادة من غرفتين مع ساحة مكشوفة أمامهما. هذا النوع من المساكن يعكس حالة المزارعين البسطاء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية

- المساكن ذات الطابع العام: هي المساكن التي تم تصميمها لخدمة الكهنة وزوار المعابد، مثل المساكن الموجودة في وادي رم والذريح

لوحات معمارية على جدار فيلا كبيرة على سفح تل يعرف باسم الزنطور، جنوب شارع الأعمدة، صورت عام ١٩٩٩ أثناء ترميم جميع اللوحات. (مجموعة جين تايلور. الأرشيف الرقمي لمركز أكور)

publications.acorjordan.org: المصدر

الكهف الملوّن في وادي الصيَّغ

وهو مثال جيد لمساكن الأنباط. ويعتقد أنه جزء لا يتجزّأ من مجمع سكني مكون من عدة كهوف متجاورة. يغطي جدران الكهف جصّ ملون بخلفية برتقالية أو أحمر قانٍ مرسوم عليها بوابات محددة بأحزمة باهتة الزرقة. وتبين اللوحات الجدارية المعمارية المرسومة على الجدارين الجنوبي والغربي، الطراز السائد للمداخل والبوابات آنذاك، حيث كان يعلوها كورنيش ولوحات زخرفية مثلثة. ويقف فوق إحدى البوابات تمثال أبو الهول المجنح، والذي تم استلهامه على الأغلب من الأساطير اليونانية. أما سقف الكهف فهو مغطّى بالجص وتتوسطه زخرفة دائرية. إنّ الجمع بين التأثيرات النبطية واليونانية والرومانية في اللوحات الجدارية والميزات المعمارية يسلط الضوء على التفاعلات الثقافية المتنوعة التي حدثت في هذه المنطقة خلال العصور القديمة. وقد تم تنظيف وترميم جزء من رسومات كهف وادي الصيغ في عام ١٩٨٠ ويعود تاريخ هذه الرسومات إلى القرن الأول قبل الميلاد

visitpetra.jo: المصدر

العمارة العامة

مباني مدينة البتراء مثال على هذا النوع من مباني باعتبارها العاصمة التي تضم جميع أنماط المباني العامة إضافة للمباني الخاصة

- المباني العامة: تم بناء هذه المباني وفقًا للمخطط العام للمدينة، كما يظهر في البتراء حيث الشارع الرئيسي. هذا الشارع يقسم المدينة تقريبًا إلى نصفين ويوازي الوادي، مما دفع المهندس النبطي إلى إنشاء قنوات تحت أرض الشارع بالإضافة إلى العبارات والأقواس الحجرية التي ترتفع عن سيل الوادي في فصل الشتاء. لا تزال بعض آثار هذه المرافق مرئية في الشارع الرئيسي بعد ساحة الخزنة

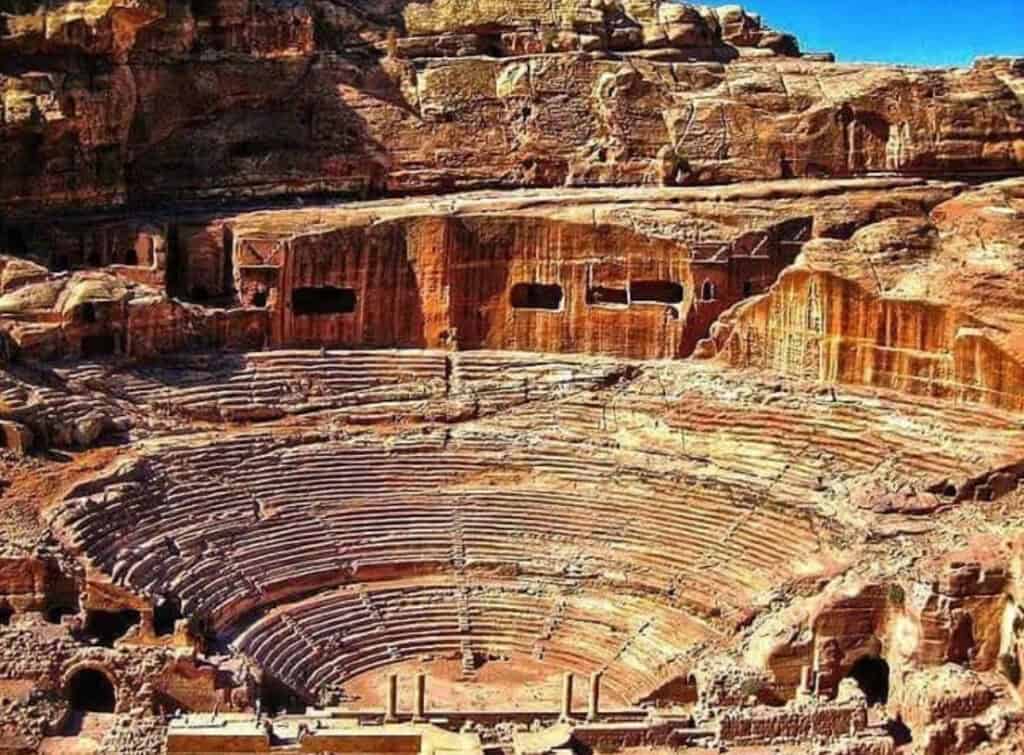

- المسرح: يقع على الشارع الرئيسي في البتراء وهو محفور في الصخر، ويتكون من أربعين صفًا من المقاعد، مما يتيح استيعاب حوالي سبعة آلاف مشاهد. تم إتمام بعض المناطق المحفورة باستخدام البناء التقليدي، خاصة أقبية المداخل، بالإضافة إلى بناء خشبة المسرح وخلفيتها بالكامل. وفي منطقة سيعا جنوب سوريا، تم العثور على بقايا خرائب نبطية تشمل مسرحًا صغيرًا ومعبدًا مخصصًا لذي الشرى، فضلاً عن نقوش وكسر زخرفية

- المسبح: يقع بجانب المعبد الكبير للبتراء من الجهة الشرقية، ويعود تاريخ هذا المسبح إلى نهاية القرن الأول قبل الميلاد

المسرح - البتراء

المسرح الوحيد في العالم المنحوت بالكامل في الصخر

الحمامات العامة

تقع جنوب البوابة الثلاثية في البتراء

- النافورة: تقع على الشارع المعمد في مدينة البتراء، ولم يتبق منها سوى جزء صغير

- المخازن التجارية: توجد على الشارع المعمد في البتراء، وتعود إلى القرن الأول الميلادي، مما يشير إلى وجود أسواق تجارية في وسط المدينة

النافورة - البتراء

تقع على الجهة الشرقية من شارع الأعمده وهي بقايا بناء شبه دائري يعرف بالنافورة. وأتى الإسم نسبة إلى آلهة الطبيعة المذكورة في الأساطير القديمة، ويذكر أن بناء النافورة هو على غرار الطراز المعماري لمعظم المدن اليونانية - الرومانية والذي تأثرت به مدينة البترا بشكل واضح. ولم يقتصر استعمال النافورة على تجميع المياه فحسب بل استخدمت أيضاً كمكان حيوي وملتقى للنشاطات الإجتماعية لأهل المدينة. وعلى الرغم من أنه لم يتبق من النافورة سوى الطبقات السفلية من البناء، إلا أنه يمكن إعادة بنائها وترميمها بالإعتماد على تصاميم لمعالم مماثلة. احتوت النافورة التي تعتلي منصة متدرجة على جدار معلق ومزين بالأعمدة. وكان يتم تحويل الماء الى النافورة من خلال قناة مائية تبداً من السيق. ويوجد بجانب النافورة شجرة بطم تبلغ من العمر450 سنة. حيث استخدم البدو هذا النوع من الشجر لبناء مطاحن البن نظرا لصلابة هذا الخشب

الشارع المعمد - البتراء

العمارة الجنائزية

أعطى الأنباط اهتمامًا كبيرًا لمقابرهم، وهو ما تجلى في تصميماتها التي شملت العديد من الفنون المعمارية والفنية. يعكس هذا الاهتمام العميق لديهم بفكرة “الحياة الآخرة” بالنسبة للأموات، على عكس ما كان يقال عنهم في بعض الأحيان من أنهم لا يعيرون جثث موتاهم أي اهتمام، حيث زعم أن الأنباط كانوا يعتبرون الموتى كالنفايات ويدفنونهم، بما في ذلك الملوك، بالقرب من أكوام النفايات. ومع ذلك، تبرز المقابر كأبرز معالم حضارة الأنباط، أو بالأحرى في عمارتهم، يليها المعابد الدينية. من الملاحظ في هذه المقابر، إضافة إلى تصميمها الرائع والمتنوع، احتواؤها على عبارات لعنات وتحذيرات تحظر تدنيس المقبرة أو فتحها أو استخدامها بطرق غير شرعية. تتمثل هذه العمارة في الواجهات الصخرية المنحوتة في البتراء والحجر، بالإضافة إلى مغائر شعيب، والعمارة المبنية من الحجارة المقطوعة من الصخر. يظهر هذا النوع من العمارة براعة الأنباط في دمج بعض الأنماط المعمارية التي تأثروا بها من الأمم التي تفاعلوا معها، سواء من الشرق أو الغرب، بأسلوب يتماشى مع مفاهيمهم التراثية، ما أدى إلى إنتاج إرث حضاري ومعماري متميز

يمكن تقسيم هذا النمط من العمارة إلى نوعين

- عمارة المقابر المنحوتة: وهي الأكثر شهرة بين الأنباط، وقد أجريت العديد من الدراسات المتخصصة التي أظهرت أن المهندس النبطي استطاع دمج التأثيرات المصرية والأشورية والفارسية مع الذوق النبطي الخاص. يمكن رؤية العديد من هذه المقابر في مناطق متعددة من البتراء وضواحيها، خاصة على الطريق المؤدي إلى السيق. من أبرز المقابر في البتراء: “قبر المسلات”، “قبر الجرة”، و”القبر ذو النوافذ”. ستندهش من ضخامتها وفنها الراقي الذي قد يوحي بأنها واجهات قصور سكنية. وتتميز هذه المقابر بوجود روائع فنية، كما توجد مقابر مشابهة في مدينة الحجر الواقعة في الأراضي السعودية

- المقابر المبنية بالحجر المقطوع: هذا النوع من المقابر يظهر تنوعًا يدل على تطور أساليب بناء القبور. يشمل هذا النمط المقابر الجماعية التي تأخذ شكل بئر عميق في الأرض، حيث يتكون البئر من عدد من الحجرات المخصصة للدفن، وهذه الحجرات مرتبة بشكل طبقات فوق بعضها البعض، وتعرف هذه الحجرات أو المساحات باسم “جوحا”. يمكن تقسيم هذه الحجرات بين عدة مالكين باستخدام “الجوحيات” أو “الجوحيم”. وهناك تقسيم آخر يعتمد على “الياردات” أو الحصص المعروفة بـ الفلج

قبر القصر - البتراء

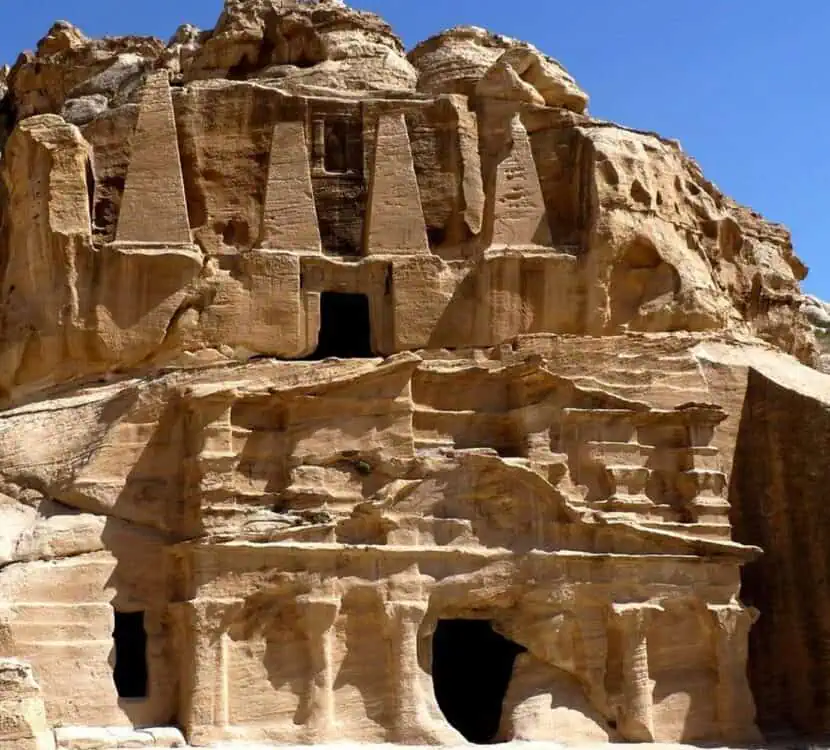

قبر المسلة - البتراء

https://universes.art/en/art-destinations/jordan/petra/bab-as-siq/obelisk-tomb :المصدر

الصورة على اليمين: ضريح الجرة

الصورة في المنتصف: المقبرة الكورنثية

الصورة على اليسار: مقبرة الحرير

مقبرة الحرير: اشتق اسمها من طبقات صخرية مهيبة متعددة الألوان، تبدو كقماش حريري يغطي القبر. بجوار مقبرة الجرة المميزة ضمن مجموعة المقابر الملكية، تقع مقبرة الحرير، التي تتميز بواجهاتها الدوامات المذهلة من الصخور ذات العروق الوردية والبيضاء والصفراء

أما فيما يتعلق بالقبور المبنية، فهي عادة عبارة عن حفرات تم بناء جدرانها باستخدام الحجر الجيري الجيد المشذب، وتكون غائرة أو مطمورة في الأرض كأنها آبار. منها ما هو فردي ومنها ما هو جماعي، حيث يتكون القبر الجماعي من عدة حجرات على الجوانب. تتميز هذه القبور الفردية والجماعية بدقة البناء، وقد تم تغطيتها من الأعلى بعدد من البلاطات الحجرية

أما بالنسبة للفنون والزخارف في المقابر، فإنها غالبًا ما تفتقر إلى أي زخرفة، مما يعكس الطابع العام لهذه القبور. الرموز المصاحبة لهذه الأضرحة تكاد تكون ثابتة، حيث تتكرر رموز مثل الصقر، الجرة، والقناع الآدمي، مع وجود استثناء نادر هو “الخزنة” (إذا كانت القبر في الواقع ضريحًا). داخل غرف الضريح، تكاد الزخارف تكون معدومة، مما يعكس روح البساطة وربما رؤية الأنباط لمفهوم الدنيا والآخرة

السمات العامة للعمارة النبطية من حيث المواد المستخدمة في البناء

استخدم الأنباط مجموعة متنوعة من المواد المتاحة في بيئتهم، حيث نحتوا الصخور الرملية والكلسية لإنشاء المساكن والمنشآت والقبور والتماثيل. في المناطق الصحراوية مثل “أم الجمال” والسويداء، لجأوا إلى استخدام الحجارة البازلتية السوداء، بينما اعتمدوا على الحجارة الكلسية في مناطق مثل جبال الشراة و”خربة الذريح”. كما دمجوا أحيانًا أنواعًا مختلفة من الحجارة في البناء الواحد، كما يظهر في معبد القصر في الربة. وكانت الحجارة ترص بين صفين من الحجارة المنقوشة، مع استخدام الملاط المحلي لتعزيز العزل الحراري ومقاومة الرطوبة

في الأبنية الكبيرة، مثل المعابد، لجأ الأنباط إلى استخدام الأقواس المعمارية التي تعتمد على تراص الحجارة بدلاً من الأعمدة. كما استخدموا الملاط الغني بالجير في معظم منشآتهم الضخمة، مما ساهم في بقاء هذه الأبنية متماسكة حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، استعانوا بالأخشاب في التسقيف وصناعة الأبواب والنوافذ، مستفيدين من وفرة الأشجار في منطقة وادي موسى والبتراء

وثمة تقديرات تشير إلى أن الأنباط عرفوا هذه العملية في فترات مبكرة، وتشهد التوراة على أن مملكة عمون، على سبيل المثال، كانت تصدر الجير. لذا، جاء وفد من العبرانيين يطلب كمية منه لإعادة بناء الهيكل خلال الفترة الفارسية، أي في منتصف القرن السادس قبل الميلاد. ويبدو أن خلطة المونة هذه اعتمدت بشكل أساسي على الجير، مما يفسر بقاء بقايا هذا الملاط متماسكة في العديد من الأبنية، مثل قصر الربة. كما يمكن رؤية هذه المونة في قصارة بعض المباني والآبار والخزانات المائية، مثل خزان “الحميمة”. وتوجد أدلة كثيرة على متانة البناء النبطي في النقب، حيث ظلت بعض المساكن صالحة ومأهولة حتى القرنين الخامس والسادس الميلاديين، وأضيفت إليها صلبان، مثل تلك التي وجدت في كرنب، حيث نقش أكثر من صليب على عضادات الأبواب وبعض الأسكفة

أما بالنسبة للمواد الأخرى المستخدمة، فقد تم توظيف الأخشاب في التسقيف وصناعة الأبواب والنوافذ، وخاصة في منطقة وادي موسى والبتراء، نظرًا لتوفر الأشجار في تلك المناطق. وتشير بعض الأدلة إلى أن جبال الشراة كانت غنية بالأحراج خلال فترتي الأدوميين والأنباط، وهو ما تؤكده وفرة الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور، التي فضلت العيش في تلك الغابات. وقد تم الاستدلال على ذلك من خلال الصور التي ظهرت في بعض الزخارف المعمارية. كما استخدم الأنباط الأخشاب في تعزيز صمود الجدران أمام الهزات الأرضية، حيث عثر على بقايا هذه الأخشاب في بعض المباني، ومنها قصر البنت في البتراء

أنماط من التيجان النبطية

الصورة في السطر السفلي: بنى الأنباط مبانيهم على الطراز المعماري الكلاسيكي، لكنهم زينوها بأسلوبهم الخاص. هذا التاج، المنحوت من حجر الشراة الجيري، مزين بالعنب ورأس صغير لديونيسوس، إله الخمر والكروم عند الإغريق، الذي شبهه الأنباط بذو الشرى. وقد زيّن هذا التاج، وغيره من التيجان المشابهة، إطار باب قاعة كبيرة في منزل نبطي في البيضاء، التي كانت المنطقة الرئيسية لإنتاج العنب والنبيذ في محيط الرقمة-البتراء, حوالي 50-30 قبل الميلاد

الصورة في السطر العلوي على اليمين: تيجان برؤوس أفيال: زينت جميع تيجان الأعمدة الجيرية الـ 120 في التيمينوس السفلي برؤوس أفيال آسيوية بدلاً من الحلزونات الزاوية المعتادة. أما رؤوس الأفيال، التي يقدر عددها بـ 536 رأسًا، فتراوحت بين 576 رأسًا كحد أقصى، والمغطاة بطبقة رقيقة من الجص الأبيض، فكانت طبيعية ومصممة بشكل فردي. لذا، لا بد أن بناة الحجارة كانوا على دراية بحيوانات حية. كما عثر علماء الآثار على تيجان أفيال كهذه في بعض المواقع الأخرى للأنباط (خربة براك، خربة تنور، البيضا)، ولكن لا توجد أي إشارات إلى ديانتهم. يشير الباحثون إلى ارتباطها بالإسكندر الأكبر، الذي كان رمزه هو الفيل، وعبادة ديونيسوس المرتبطة به، وفضائل الحيوان المميزة. في هذا السياق، ربما اعتبرت النخبة النبطية الفيل رمزًا للنصر، والعظمة الملكية، والقوة، والشرف، بالإضافة إلى الحماية من الشر

universes.art: المصدر

السمات العامة للعمارة النبطية من حيث الفنون المعمارية

من المتفق عليه بين الباحثين في العمارة النبطية أن هذه العمارة تأثرت بالحضارات المعاصرة، حيث قام الأنباط بإعادة تشكيل هذه التأثيرات وصقلها بعبقريتهم. وأول هذه التأثيرات جاءت من الحضارة اليونانية، تليها الرومانية، ثم بدرجة أقل التأثيرات الفارسية والفرعونية. وقد عبر المؤرخ فيليب عن هذا بقوله: كانت الحضارة النبطية عربية في لغتها، آرامية في كتابتها، سامية في ديانتها، ويونانية ورومانية في فنها وهندستها المعمارية

وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار الحضارة النبطية مركبة، فهي يونانية في مظهرها الخارجي، لكنها عربية في جوهرها. وقد تجلى هذا المزيج الفريد في الفنون المعمارية النبطية، سواء في المعابد أو المنشآت العامة أو القبور وتصاميمها. ومع ذلك، فإن أعظم ما يميز الفن المعماري النبطي هو قدرة الأنباط على ابتكار طابعهم المعماري الخاص وسط التأثيرات القوية التي أحاطت بهم من الشرق والغرب والشمال

وقد تمكن الباحثون الأثريون من تمييز البصمات النبطية الفريدة في فنونهم المعمارية، بل إن تأثير هذه الفنون امتد إلى الحضارات الأخرى، ومنها الحضارة الرومانية، التي اقتبست بعض العناصر من النمط النبطي. ويتضح هذا التأثير في استخدام الرومان لأشكال مستوحاة من البيئة النبطية، مثل أوراق الكرمة، وعناقيد العنب، وثمرة الرمان، وغيرها من العناصر الزخرفية

وتميز العمران النبطي ب فن النحت في الصخر، حيث اعتمد المهندسون والنحاتون الأنباط على أساليب دقيقة ومدروسة في تخطيط وتنفيذ أعمالهم. فبعد اختيار الصخر المناسب، كان النحاتون يقومون بتسوية سطحه ليصبح لوحًا جاهزًا للرسم الصخري، مع إجراء الحسابات والتعديلات اللازمة. ثم يبدأ التنفيذ من أعلى السطح بعد تثبيت السقالات في الواجهة، وتظهر النقور الصغيرة في الصخور، التي كانت تستخدم لتثبيت هذه السقالات، في معظم الواجهات المنحوتة في البتراء، ولا سيما في واجهة الخزنة

ومن المؤكد أن النحاتين كانوا ينقسمون إلى درجات أو تخصصات، فكان البعض مسؤولًا عن تسوية السطح، ليأتي بعدهم المهندسون لتخطيط المبنى وحساب قياساته، ثم يتولى النحاتون الأكثر مهارة تنفيذ الأعمال الأساسية، بينما يختص الفنانون منهم بنحت التماثيل والأشكال الفنية المعقدة التي تتطلب موهبة عالية وخبرة طويلة في النحت. وقد كشفت النقوش عن بعض أسماء هؤلاء الحرفيين، مثل البناء “بنيا”، والنحات “فسلا”، والقصّار المهندس الرسام

وتشير النقوش الكثيرة على واجهات القبور والأبنية إلى أن أصحاب القبور كانوا يذكرون أسماءهم دون الإشارة إلى عائلاتهم أو عشائرهم، مفضلين بدلًا من ذلك إبراز مهنهم المرتبطة بالبناء والنحت، مثل عبارة “هذا قبر البناء أو النحات فلان”، مما يعكس المكانة الاجتماعية الرفيعة التي كانت تحظى بها هذه المهن، وافتخار أصحابها بها

المراجع

عزام أبو الحمام المطور، الأنباط تاريخ وحضارة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن

إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الفجر للنشر والتوزيع, 1987، عمان – الأردن