الأردن في عهد الخلافة العباسية، جزء: ٥ – التهميش والصراع من أجل البقاء

في العصر العباسي، شهدت الأراضي الأردنية فترة من التهميش والاضطهاد، حيث كانت القبائل الأردنية تبحث عن الأمن والحماية بعيدًا عن بطش الدولة العباسية. مع ازدياد الفتن الداخلية وغياب الدعم الرسمي، اندمجت هذه القبائل في مجموعات جديدة في محاولة للنجاة من الأزمات المعيشية والسياسية. وعلى الرغم من غياب الأردن عن مسرح الأحداث الكبرى في تلك الحقبة، إلا أن وضعه كان محوريًا في صراع القوى الإقليمية

في العصر العباسي الثاني (٢٣٢ ـ ٤٤٧هـ/ ٨٤٧ ـ ١٠٥٥م)، بدأت الفتن والصراعات الداخلية في التأثير على استقرار الدولة العباسية. وتحديدًا في عهد الخليفة المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد، الذي تولى الحكم بعد فترة من التوترات السياسية. المتوكل كان معروفًا بتوجهاته السنية، حيث أعاد إحياء السنة ومنع القول بخلق القرآن، مما عزز المذهب السني في الخلافة العباسية. لكن، رغم هذه الإصلاحات الدينية، انتهج المتوكل سياسة قاسية تجاه آل علي بن أبي طالب وأتباعهم (العلويين)، ما أثار العديد من النزاعات

بالإضافة إلى ذلك، كان المتوكل يسعى لنقل مركز الخلافة إلى الشام بهدف تقليل هيمنة الأتراك على الدولة العباسية، وإعادة العرب إلى موقعهم البارز في إدارة الشؤون السياسية. إلا أن هذا التوجه لم يرضِ الأتراك الذين كانوا قد هيمنوا على مقاليد الحكم في البلاط العباسي. في النهاية، انتهى حكم المتوكل بطريقة مأساوية، حيث دبر الأتراك مؤامرة لقتله، بمساعدة من ابنه المنتصر بن المتوكل. وقد تم قتل المتوكل على يد طبيبه الذي دس له السم في ريشة كانت تستخدم في فصد الدم، ليُقتل الخليفة قبل أن يتمكن من التخلص من نفوذ الأتراك، ويترك الحكم في حالة من الفوضى السياسية التي تعمقت في ظل حكم خلفائه

لم يكن كرسي الخلافة في العالم العربي، سواء في زمن الأمويين أو العباسيين، مفروشًا بالورود أو الذهب، بل كان مليئًا بالتحديات والصراعات الداخلية. فداخل البيت الأموي، كما داخل البيت العباسي، كان الأمراء يتنازعون على الخلافة، وكل منهم كان يسعى للسلطة لنفسه. أما بالنسبة للأردن، فقد فقدت المنطقة أهميتها تدريجيًا حتى غابت عن ساحة الصراع السياسي، وركزت السلطة في دمشق وحدها. ومع مرور الزمن، أصبح الأردن منطقة نائية، لا سكان فيها ولا إنتاج، بينما كانت الدول الطولونية، ثم الإخشيدية، ثم الفاطمية، تعاملها على أنها مجرد جزء من جنوب بلاد الشام، دون أي اهتمام خاص

على الرغم من أن سياسة الخلافة العباسية الأولى، بقيادة السفاح والمنصور والمهدي، كانت قد اهتمت بمناطق أخرى، فإن الأردن ظل مهملاً ومغبونًا في مجمل السياسة العباسية. ولكن هذا الإهمال كان له تبعات وخيمة، حيث أدى إلى ضعف دفاعات المنطقة وزيادة الاضطرابات في بلاد الشام. وفي القرن الثاني عشر الميلادي، كانت الحروب الصليبية قد اجتاحت المنطقة، لتتحول شرق الأردن إلى ساحة معركة ميدانية، مما ساهم في تدمير المنطقة وزيادة نزوح سكانها وتشتيتهم عبر الأراضي المختلفة

تحولت المنطقة إلى صحراء قاحلة، حيث تهدم بنيانها واندثرت معالمها، وأصبحت مهجورة بعد أن فقد أهلها الأمان في ظل الظروف القاسية التي مروا بها. لم يعد أحد في هذه الأراضي بمنأى عن غضب العباسيين، الذين استمروا في فرض سلطاتهم الجائرة على الشعوب، كما كانت الجيوش تتنقل من مكان إلى آخر، لا تعرف السكون أو الاستقرار. وخشيةً من تجنيد أبنائهم وإرسالهم إلى جبهات الحرب في سوريا ومصر وخراسان والحجاز، فرّ الناس من بلادهم بحثًا عن الأمان

وفي عام ١٠٥٥م (٤٤٦هـ)، دخل طغرلبك السلجوقي من أواسط آسيا إلى الديار الإسلامية، بعد أن اعتنق آباؤه الإسلام، ليحكم باسم الخليفة العباسي في بغداد. قام السلاجقة باحتلال بلاد الشام، بما في ذلك الأردن وفلسطين، حيث سيطروا على القدس التي كانت تعتبر مكانًا مقدسًا للنصارى من أوروبا. عين السلاجقة أحد زعمائهم من قبائل الترك حاكمًا على القدس، وأقاموا في سوريا، وتحديدًا في مرج بن عامر، حيث استقر التركمان هناك. ومنذ ذلك الحين، أصبحوا جزءًا من المجتمع المحلي، حيث اندمجوا مع العرب في فلسطين والأردن، وأصبحوا جزءًا من نسيج المجتمع الثقافي والاجتماعي في تلك المناطق، وهو الترابط الذي لا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا

في العصر العباسي بشكل عام، وخاصة في الجزء الثاني من هذه الحقبة، لم يظهر في الأردن شخصيات بارزة أو أحداث تاريخية تستحق التوثيق على الرغم من أهميته الاستراتيجية والجغرافية. يعود ذلك إلى أن ظهور العلماء والأمراء والنجباء يتطلب استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا، وهو ما لم يتوفر في تلك الفترة. فالمنطقة كانت تفتقر إلى الدعم الكافي من السلطة المركزية، التي كانت ترفض ظهور أي شخصيات من الأردن على مسرح الأحداث السياسية أو الثقافية

على مدار أكثر من أربعة قرون، بقيت الأردن بعيدة عن دائرة الأحداث الكبرى في العالم الإسلامي، التي كانت تدور رحاها بين العواصم الكبرى مثل بغداد، القاهرة (الفسطاط سابقًا)، ودمشق. كانت هذه المدن الكبرى هي التي تهيمن على مسرح السياسة والعلم، بحيث كانت السيطرة على أي منها تعني السيطرة الكاملة على الإقليم الذي تحتله. فبغداد كانت مركزًا لبلاد الرافدين، ودمشق لبلاد الشام، بينما كانت القاهرة تتحكم في مصر. وبذلك، ظلت الأردن غائبة عن أهم مجريات التاريخ العباسي، ولم تبرز في تلك الفترة كمرجع رئيسي في الصراع السياسي أو الثقافي

الأردن بين التهميش العباسي والأهمية الاستراتيجية في زمن الصليبيين وصلاح الدين

شهدت فترة غياب الأردن عن الساحة السياسية والتاريخية فراغًا ملحوظًا في التراث الثقافي للأمة الأردنية، حيث غاب ذكر البلاد وأهلها في الكثير من المصادر التاريخية. ففي تلك الفترة، لم يكن هناك ما يشير إلى وجود “الأردن” ككيان مستقل، إذ كانت كتب التاريخ تكتفي بذكر “بلاد الشام”، وأحيانًا تذكر “الأردن” باعتباره جزءًا من هذه المنطقة أو ضمن الولاية المصرية. ومن هنا، يمكن القول إن الأردن في تلك الحقبة كان فاقدًا لهويته السياسية والإدارية والاجتماعية، ومحرومًا من أي كيان سياسي أو حكم خاص به، مما جعله غائبًا عن السجلات التاريخية بشكل عام

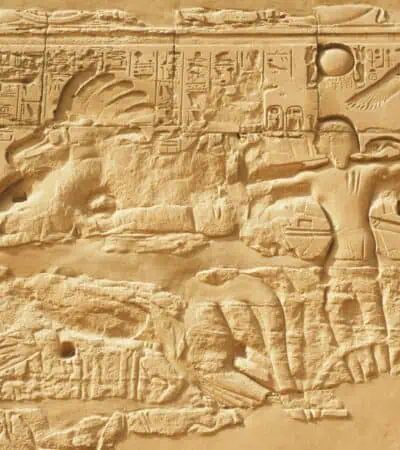

عندما غزا الصليبيون بلاد الشام، وجدوا في الأردن منطقةً استراتيجية ذات أهمية كبرى، فبادروا إلى بناء القلاع والحصون لتأمين السيطرة عليها. ومع ذلك، كان للصليبيين أيضًا وعيٌ كبير بأهمية هذا الإقليم، خاصة في نظر القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، الذي أدرك أن تحرير القدس لا يتحقق إلا بتحرير الأردن أولاً. لقد كان هذا الفهم العميق يعكس استراتيجية حربية هامة، فالأردن لم يكن مجرد نقطة عبور، بل كان البوابة الأساسية للقدس ولتحقيق النصر على الصليبيين

وفي السياق نفسه، فإن الأردنيين كانوا قد عانوا من قسوة السلطة العباسية التي مارست عليهم أشد أنواع التنكيل والقتل والتشريد. وكان ذكر اسم “الأردن” يثير في نفوس العباسيين ذكريات مؤلمة عن دعم الأردنيين للعباسيين في بداية حكمهم، الأمر الذي جعل هذا الاسم بمثابة تهديد سياسي بالنسبة لهم. لذلك، كانت عقوبات العباسيين على كل من يعلن انتماءه إلى الأردن أو يتنقل تحت هذا الاسم شديدة القسوة، حيث كانت السلطة العباسية لا تعرف سوى الحقد والانتقام

التهجير والصمود للحفاظ على الهوية

وفي هذه الأوقات العصيبة، تفرق الأردنيون في مختلف البلدان، كما حدث مع أهل سبأ اليمنية بعد خراب سد مأرب. هاجروا إلى بلاد الرافدين، سوريا، شمال جزيرة العرب، نجد، شرقي مصر، الأندلس، شمال إفريقيا، وبلاد الأناضول، حيث انضموا إلى قبائل أخرى بحثًا عن الأمان والحماية من بطش العباسيين. غيروا أسماءهم واندمجوا في هذه الشعوب الجديدة، لكن البعض منهم عاد بعد أجيال إلى الأردن، بعد أن ضعفت سلطة العباسيين، وعندما عادوا لم يقل أحد أنهم عادوا إلى “ديارهم” بل قالوا إنهم جاءوا من أماكن أخرى بعد أن انضموا إلى عشائر جديدة طلبًا للأمن

هذا التاريخ يعكس ما مر به الأردنيون من محن، وصمودهم في مواجهة التحديات، وتضحياتهم التي امتدت عبر الأجيال في الحفاظ على هويتهم وانتمائهم، رغم الظروف القاسية التي مروا بها تحت حكم العباسيين

شهدت القبائل الأردنية في فترة ما بعد الخلافة العباسية مرحلة من الخروج التدريجي، حيث كانت تغادر إلى مواقع مختلفة بحثًا عن الأمان والحماية. ومع مرور الوقت، اندمجت بعض هذه القبائل في مجموعات أكبر سعياً وراء الحماية والتماسك الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة. هذا الاندماج يمكن أن يُعتبر بمثابة عملية “إعادة ترتيب” أو “إعادة تشكيل” لتمكين القبائل من البقاء على قيد الحياة وسط الأزمات التي كانت تمر بها البلاد

كانت أبرز هموم هذه القبائل تتمثل في البحث عن الأمان، بعدما أصبحت الدولة العباسية تمثل تهديدًا حقيقيًا على حياتهم، حيث كان قمع العباسيين وتحكمهم المستبد مصدرًا للبطش. كما أن الموارد الطبيعية في الأردن لم تعد كافية لتلبية احتياجات السكان ومواشيهم، مما زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. في تلك الأوقات الصعبة، كان الإرهاب مصدرًا رئيسيًا للتهديد، وكان من المؤلم أن يكون هذا الإرهاب صادرًا عن الدولة نفسها ضد الشعب. في ظل هذه الظروف القاسية، لم يكن أمام الناس سوى البحث عن أي وسيلة لضمان البقاء والاستمرار في مواجهة الضغوطات المستمرة

مراجع

د . احمد عويدي العبادي, الاردن في عهد الخلافة العباسية

دائرة الآثار العامة الأردنية, الحميمة

الحميمة ,Museum with no frontier

Al-Baladhuri. Al-Duri, A. ed. Ansab al-Ashraf (vol. III). Wiesbaden, 1978

Al-Bakri. Mu’jam Ma-sta’jam (vol. I). Cairo, 1945 – 1951

Foote, R. M. “Frescos and Carved Ivory from the Abbasid Family Homestead at Humaima.” Journal of Roman Archaeology, no. 12, 1999, pp. 423 – 428

East (vol. III). Oxford, 1997, pp. 121 – 122

Oleson, J. P. et al. “Preliminary Report of al-Humaima Excavation Project, 1995, 1996, 1998.” Annual of the Department of Antiquities of Jordan, no. 43, 1999, pp. 411 – 447