العماليق الأردنيين، جزء: ١١– المزيد من البراهين التاريخية على أن الشاسو هم أردنيون

نسلط الضوء على أصول العماليق والشاسو ودورهم البارز في التاريخ الأردني، مستعرضين البراهين التاريخية والنصوص الدينية التي تؤكد ارتباطهم بالأردن كمهد رئيسي لهم. كما نتناول تأثير هذه الجماعات على المنطقة، بما في ذلك علاقاتهم مع المصريين وأثرهم في تشكيل التوازنات السياسية والثقافية

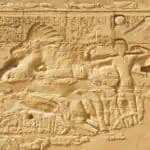

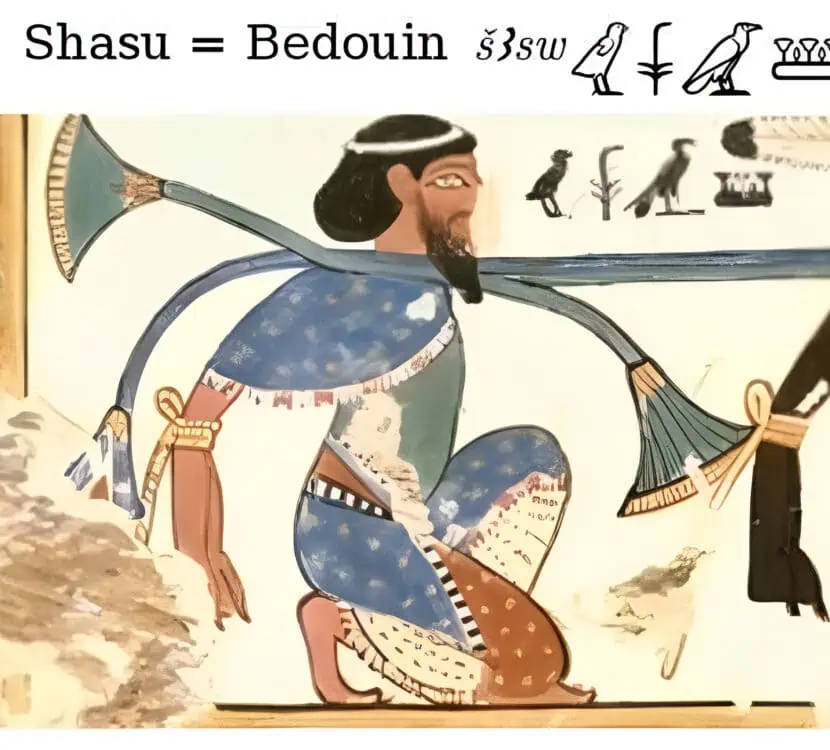

"رسم مصري قديم تظهر "الشاسو

الصورة: نسخة طبق الأصل من نينا دي جاريس ديفيز من مقبرة أنن، متحف متروبوليتان للفنون، نيويورك

في السياق التاريخي، يشير مصطلح “الشاسو” إلى مجموعة من الشعوب التي عُرفت بعدة تسميات منها العماليق والجبارين والهكسوس، حيث تدور معاني هذه الألفاظ حول مفهوم واحد، رغم تنوع المصطلحات المستخدمة. وقد ورد ذكر “الجبارين” في القرآن الكريم في سياق قصة موسى عليه السلام، حيث وصفه قوم موسى بأنهم كانوا يواجهون جبارين في الأرض التي كانوا ينوون دخولها. ففي سورة المائدة، الآية ٢٢، قالوا: {قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنّ فِيهَا قَوْمًا جَبّارِينَ وَإِنّا لَن نّدْخُلَهَا حَتّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنّا دَاخِلُونَ}, كما تتابع الآية في حديث عن رجلين من الذين خافوا الله: {قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكّلُوا إِن كُنتُم مّؤْمِنِينَ}، ليظهر من هذا النص التاريخي التحدي الذي واجهه موسى وقومه أمام أولئك الذين وصفوا بالجبارين

العماليق، كما ورد في النصوص التاريخية العربية والتوراة، كانوا في الأصل جزءًا من الشعوب الثمودية التي سكنت أراضي الأردن. في فترة معينة، تحركت هذه الجماعات نحو مصر، قادمة من شمال الأردن ومنطقة غور الأردن الشمالي، وبالتحديد من الجانب الأردني. بعد مغادرة الهكسوس للأراضي الأردنية الشمالية، حلت مكانهم جماعة من العماليق الباشانيين، الذين أسسوا مملكة باشان في تلك المنطقة، والتي كانت تعرف سابقًا بمملكة الهكسوس أو الشاسو

وقد ذكرت التوراة العماليق بشكل متكرر، مشيرة إلى أنهم من الباشانيين، وخصت ملكهم “عوج” بذكر خاص، مما يبرز دور هذه المملكة في السياق التاريخي والديني في تلك الحقبة. وبذلك، يتضح أن العماليق لعبوا دورًا بارزًا في تاريخ المنطقة، حيث تأثروا بالصراعات السياسية التي دارت حول الأراضي الأردنية وامتدت إلى مصر وبلاد الشام

تعود تسمية “العماليق” أو “العمالقة” إلى قبائل البدو الأردنيين الثموديين الذين استوطنوا مناطق مختلفة من الأردن وبادية الشام والعراق. وقد ارتبطت هذه التسمية بالعموريين الأردنيين الذين أسسوا مملكة حشبون إلى الجنوب من مملكة عمون. ومن خلال هذه القبائل، امتد نفوذ العماليق ليشمل مناطق واسعة من بادية الشام والعراق وفينيقيا وكنعان، وصولًا إلى مصر

وقد أطلق المؤرخون على العماليق أيضًا اسم “الهكسوس” أو “العامو” (الملوك الرعاة)، وقد غزت هذه القبائل الأراضي المصرية في فترة من الزمن، وكان من أبرز شخصياتهم ملك مصر الريان بن الوليد، الذي عاصر النبي يوسف عليه السلام

كما تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن العماليق قد سكنوا أيضًا في جزيرة العرب، مما يعكس مدى انتشارهم وتوسعهم في تلك الحقبة الزمنية، يرى المؤرخ الشهير محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، المعروف بالإمام الطبري (٢٢٤ هـ – ٣١٠ هـ / ٨٣٩ – ٩٢٣م)، أن “عمليق” جد العماليق، هو أول من تكلم العربية. وقد ورد ذكرهم في أسفار التوراة تحت اسم “العماليق” في بعض الأحيان، وأحيانًا أخرى تحت اسم “الجبارين”، كما تم ذكر أسماء بعض زعمائهم ومدنهم العربية. وفقًا لهذه الروايات، عاصر العماليق دخول وخروج بني إسرائيل من مصر، حيث اصطدموا معهم في معارك عدة في منطقة سيناء أثناء خروج بني إسرائيل من مصر

وقد أكد المؤرخ ابن خلدون (١٣٣٢ – ١٤٠٦م) هذا الرأي، حيث أشار إلى أن العماليق كانوا من العرب، وأن لغتهم كانت عربية بحتة، وأوضح أن فرعون مصر، الذي ورد في سياق قصة النبي موسى، كان من نسل العماليق. ويستشهد بذلك بما جاء في التوراة، حيث ورد في سفر صموئيل الأول: {فالآن اذهب واضرب عماليق، وحرموا كل ماله، ولا تعفُ عنهم، بل اقتل رجلاً وامرأة، طفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً، جملاً وحماراً}

الشاسو والدولة الأدومية

بعد تحرير مصر من سيطرة العماليق أو الهكسوس أو الشاسو أو الجبارين، وهي مصطلحات تدل على نفس الجماعة، عاد هؤلاء القوم إلى موطنهم الأصلي في أراضي الدولة الأدومية، وهي المناطق الواقعة في الأردن. ويُعتبر العماليق الذين ذكرهم القرآن الكريم (في عدة مواضع) جزءًا من هؤلاء القوم الجبارين. استقر هؤلاء في مدينة قدس أو قدش أو قادس، التي أصبحت مركزًا رئيسيًا لهم، وأصبحت ولاية “قدس/قدش/قادس” إحدى المناطق المهمة في الدولة الأدومية الأردنية، بما في ذلك شمال وشمال شرق سيناء

ورغم انضمامهم إلى الدولة الأدومية الثانية تحت حكم الملك حدد بن بدد، حافظ هؤلاء على تواصل مستمر مع الفراعنة في مصر، حيث استمروا في علاقاتهم مع الدولة المصرية رغم كونهم الآن من رعايا المملكة الأدومية. وقد خضعت مناطقهم لنظام إدارة ثنائي بين فرعون مصر وملك الأدوميين، مما يعكس التفاعل المعقد بين هاتين الحضارتين. وتشير العديد من المصادر المصرية القديمة، خاصة على جدران المعابد إلى الشاسو، حيث تظهر صورهم وتسجيلات تشير إلى تواجدهم وعلاقاتهم مع المصريين

يذكر القرآن الكريم في سورة المائدة إشارات إلى العماليق الذين كانوا يقطنون في الأراضي الأردنية، وذلك في سياق رفض بني إسرائيل القتال ضدهم. عندما أمرهم النبي موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة، التي كتب الله لهم أن يسكنوها، اعترضوا على ذلك بسبب وجود قوم جبارين، أي العماليق، الذين كانوا يعيشون في تلك المنطقة. فقد قالوا لموسى: {إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبّارِينَ وَإِنّا لَن نّدْخُلَهَا حَتّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا”، مشيرين إلى أنهم لن يدخلوا الأرض إلا إذا خرج هؤلاء القوم منها}

وفي الوقت نفسه، دعا موسى قومه إلى تذكّر نعم الله عليهم، بما في ذلك جعلهم ملوكا ووجود الأنبياء فيهم، وحثهم على أن يثقوا بالله ويتوكلوا عليه. لكن رغم تحفيز موسى لهم، فقد رفض بنو إسرائيل القتال وقالوا: { فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلَا إِنّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ}، إذ تعتبر هذه الحادثة من أبرز المواقف التي وردت في القرآن الكريم بشأن العماليق الذين كانوا يمثلون تهديدًا لبني إسرائيل في تلك الفترة، وهي تسلط الضوء على قوة ومكانة هؤلاء القوم في المنطقة

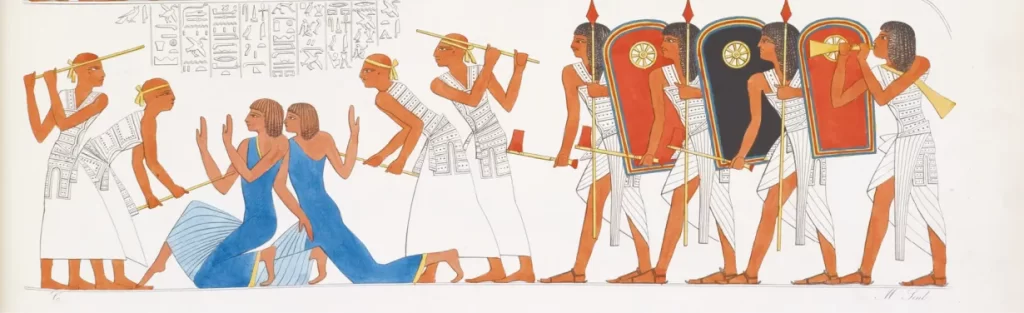

في مقال كتبه الدكتور رشدي البدراوي ضمن سلسلة “فرعون موسى”، المنشور عام ٢٠١٩ على موقع إعجاز القرآن والسنة، أشار إلى ما ذكره العالم الأثري الكبير، عميد الأثريين المصريين في عصره، الدكتور سليم حسن (١٨٩٣ – ١٩٦١)، في موسوعته الشهيرة “موسوعة مصر القديمة”. حيث تناول فيها عادة قديمة كانت تمارس في الممالك المصرية القديمة، وهي ذبح الأسرى. وتوضح موسوعة حسن أن هذه العادة كانت موثقة في العديد من النقوش والتماثيل، حيث عُثر على لوحة من العاج تُظهر الملك “دن” (من الأسرة الأولى) وهو يقتل عدواً شرقياً راكعاً أمامه، بينما يمسك الفرعون بمقمعة من الحجر ويضرب بها العدو. وتعد هذه الصورة من أقدم الوثائق التي تثبت أن ذبح الأسرى كان ممارسة شائعة في العصور الفرعونية القديمة، واستمرت هذه العادة حتى عهود الأسرات اللاحق

سجناء الشاسو يتعرضون للضرب في مشهد من أبو سمبل، رسمه إيبوليتو روسيليني

الصورة: روسيليني (1832-1844) في نصب مصر و النوبة

من الواضح أن كلمة “شرقيًا” تشير إلى الديار الأردنية، مما يعني أن الأسرى الذين يتم ذبحهم في هذه اللوحة كانوا من الممالك الأردنية الثمودية الواقعة في البوابة الشرقية. بهذا السياق، يمكن استنتاج أن الصراع بين الأردنيين والمصريين استمر لفترة طويلة، وتطور إلى أن توصلت الممالك الأردنية إلى اتفاق مشترك لاحتلال مصر، من خلال دعمهم للهكسوس الذين كانوا من أصل أردني. هذا التحالف بين الممالك الأردنية والهكسوس ساهم في تشكيل مرحلة جديدة من التاريخ القديم، حيث كان له تأثير كبير على التوازنات السياسية في المنطقة

أدى الصراع والتوترات بين القوى الكبرى في المنطقة إلى عقد معاهدات هامة بين الملك المؤسس حدد بن بدد من جهة، والفرعون رمسيس الثاني وولده الفرعون مرنبتاح من جهة أخرى. تم الاتفاق على إقامة إدارة ثنائية مشتركة على المناطق الغربية من المملكة الأدومية، والتي شملت سيناء والنقب وجنوب بلاد كنعان (أدوم)، وهي أراضٍ كانت جزءًا من المملكة الأردنية الأدومية. اختار الملك حدد بن بدد قبول هذه الإدارة الثنائية مع الفراعنة بدلاً من الدخول في حروب دامية تؤدي إلى احتلال هذه الأراضي وفصلها عن مملكة أدوم، مما يعكس سياسة حكيمة سعت للحفاظ على الاستقرار وتجنب الصراعات المدمرة

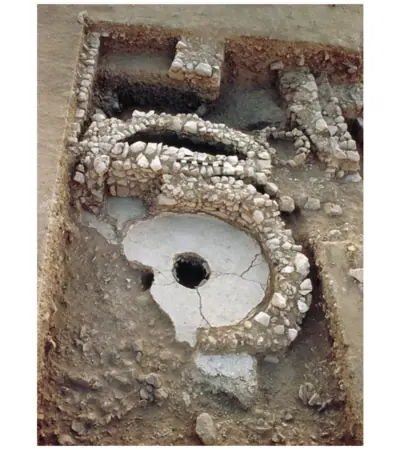

RBP: سيتي الأول يقاتل شعب الشاسو في مشهد من الكرنك. الصورة

عندما تولى الملك سيتي الأول حكم مصر(١٢٩٤ ق.م – ١٣٠٢ ق.م)، أدرك العلاقة بين قبائل “الشاسو” الثائرة عليه و”العابيرو”، الذين كانوا يُعتبرون أقارب بني إسرائيل. وفي محاولة لتأكيد سلطته وترسيخ هيبته، قرر إحياء احتفال ذبح الأسرى، حيث كان يهدف من خلال هذا الفعل إلى إرهاب بني إسرائيل المقيمين في مصر. أراد سيتي الأول أن يُظهر لهم أن السلطة في مصر لا تقبل الخيانة أو التمرد، وأنهم قد يكونون هم أنفسهم عرضة للعقاب، حيث كانت الخيانة قد جاءتهم من جانبهم، مما جعل الملك يسعى إلى إشعارهم بأن الأمر جدي وأنه لا مجال للتساهل

فيما بعد، تعرض فرعون مصر رمسيس الثاني لخديعة كبيرة من اثنين من البدو الأردنيين من قبيلة الأدوميين، وهي الخديعة التي كلفته فيلقًا كاملًا من جيشه، وكادت أن تودي بحياته في معركة قادش التي دارت في شمال شرقي سيناء. وعلى الرغم من أن المعركة انتهت بنتيجة غير حاسمة، حيث كان لا غالب ولا مغلوب، إلا أن تلك التجربة جعلت رمسيس الثاني يقتنع بعرض الملك الأدومي الأردني المؤسس، حدد بن بدد، الذي عرض عليه “ثنائية الإدارة”. بموجب هذا العرض، تفرغ فرعون بعد المعركة لزيادة الضغط على بني إسرائيل، حيث قام بتصعيد التعذيب عليهم وفرض المزيد من الأعمال القسرية. ثم أصدر أمرًا ذبح فيه الأطفال الذكور من بني إسرائيل، وهي الواقعة التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مّنْهُمْ يُذَبّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نسَاءَهُمْ ۚ إِنّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} (سورة القصص: 4)

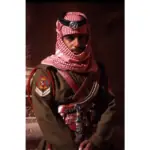

الملابس التقليدية للشاسو: دليل على ارتباطهم بالأردن وتأثيرهم الثقافي

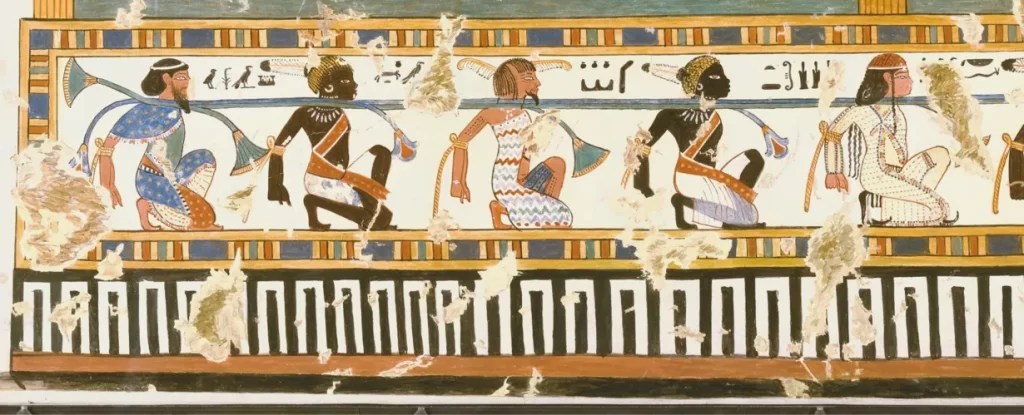

يعد البحث في ملابس الشعوب من الأدلة المهمة لفهم ثقافتها وهويتها، حيث تعكس الملابس جوانب من معتقدات الشعب وتاريخه. في حالة الشاسو أو الهكسوس، نجد أن ملابسهم توفر دليلاً آخر على ارتباطهم بالأردن. الملابس هي جزء من الهوية الثقافية لأي شعب، وهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمواد المتاحة في بيئتهم المحلية أو المستوردة، سواء كانت من أقمشة أو جلود أو منسوجات مختلفة

تصميم الملابس يتأثر بعدة عوامل، أبرزها البيئة المحلية، حيث يتم اختيار المواد المناسبة للظروف المناخية والتضاريس، بالإضافة إلى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع. كما تلعب المعتقدات الدينية والثقافية دورًا في تحديد أشكال وأنماط الملابس، فضلاً عن التأثيرات التي قد تفرضها التوجيهات الحكيمة للمجتمع وأفكار المبدعين. ومن خلال فحص الملابس التي ارتداها الشاسو في الأردن، يمكننا استخلاص صورة واضحة عن طريقة حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والثقافية، مما يعزز من فهمنا لمكانتهم في تاريخ المنطقة

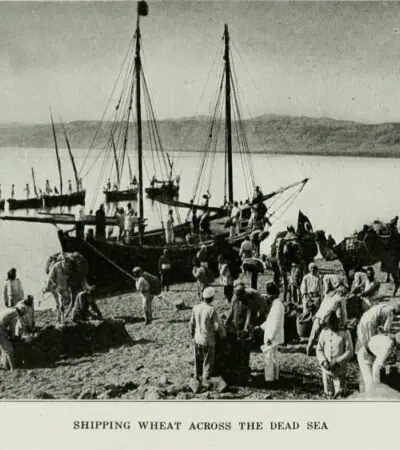

تتأثر أشكال ونوعية الملابس بالعوامل البيئية والإمكانات المتاحة، إضافة إلى الإنتاج الحيواني والنباتي والتجارة، بما يلبي احتياجات المجتمع الفردية والجماعية. وفي هذا السياق، كانت ملابس الشاسو تعتمد بشكل كبير على المواد المحلية المتوفرة في الأردن، مثل القطن، الحرير، الصوف، الشعر، الوبر، الجلود، والمنسوجات. كانت هذه المواد إما تنتج محليًا أو تُستورد عبر التجارة، لا سيما بعد احتلالهم لمصر، مما جعل ملابس الشاسو تتناسب مع البيئة الأردنية من حيث المناخ والثقافة. كما أن هذه الملابس كانت تعكس مزاج المجتمع الأردني، بما يتوافق مع عاداته وتقاليده، وتلائم قدرات الأفراد وإمكاناتهم في اختيار أنماط اللباس المختلفة

صف من الأسرى المقيدين من مشهد لأمنحتب الثالث وتيي، مع "شاسو" بدوي في أقصى اليسار

الصورة: نسخة طبق الأصل من نينا دي جاريس ديفيز من مقبرة أنن، متحف متروبوليتان للفنون، نيويورك

إن الفقر والغنى، بالإضافة إلى الطبقات الاجتماعية المختلفة، كان لها تأثير كبير على نوعية اللباس، سواء من حيث المواد أو التصاميم. فبينما كان الملوك والأمراء يرتدون ملابس مرصعة بالذهب والألماس، تعبيرًا عن ثروتهم وتفوقهم على سائر أفراد ممالكهم، كانت تلك الملابس بمثابة علامة على مكانتهم العالية. وقد تم العثور على العديد من هذه الزينة الفاخرة في مقابر الملوك، مما يبرز كيف كانت الرفاهية تُعبّر عن القوة والثراء. ومن المعروف أن قارون كان يخرج على قومه في زينته الباهظة، ليظهر تفوقه المادي والرمزي، مما يعكس البذخ الذي كان يتمتع به في تلك الحقبة

قال تعالى في سورة القصص عن قارون { إِنَ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَ اللَهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَهُ الدَارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَ اللَهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧) قَالَ إِنَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ اللَهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٩) وَقَالَ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَاهَا إِلَا الصَابِرُونَ (٨٠) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (٨١)}

على مر العصور، ظل لباس أهل الأردن يتسم بالاستمرارية والتقارب عبر القرون، مع بعض الفروق الطفيفة التي تأثرت بتوافر المواد المحلية أو المستوردة، فضلاً عن التغيرات التي طرأت على احتياجات المجتمع والثقافة والإمكانات المادية والإنتاجية. كما لعب التغير المناخي والتصحر دورًا في تشكيل أنماط اللباس، فكان اختيار الملابس في المناطق الحارة يختلف عن تلك التي كانت ترتدى في المناطق الباردة، مع مراعاة متطلبات الطبيعة ودرجات الحرارة واحتياجات الأفراد

ومن هنا، لم يكن غريبًا أن نجد أن الملابس التقليدية لأهل الأردن، مثل ملابس الشاسو، تشبه إلى حد بعيد الملابس العربية التقليدية المعاصرة، رغم مرور الزمن واختلاف المواد المستخدمة في صناعة الألبسة. فقد بقيت وظائف الملابس وأنماطها ثابتة إلى حد كبير، مما يعكس قدرة المجتمع الأردني على التكيف مع تغيرات البيئة الاجتماعية والطبيعية مع الحفاظ على هويته الثقافية

تظهر النقوش الموجودة في معابد الكرنك بمصر مشاهد تعكس الملابس والهيئات الخارجية لعدة شعوب من أرض الأردن، من بينها الشاسو الذين كانوا يسكنون السهوب الأردنية والبادية شبه الصحراوية، حيث تميزوا بثقافة مادية خاصة بهم، وقد شكلوا قومية موحدة تُعرف بالقومية الثمودية العربية

مراجع

د . احمد عويدي العبادي, المزيد من البراهين التاريخية على أن الشاسو هم أردنيون

The Past, The Shasu and Egypt