المملكة الأردنية العمونية، جزء: ٤ – الديانة الأردنية العمونية: جذورها وتطوراتها

الديانة الأردنية العمونية هي نافذة على تاريخ غني يعكس تطور المجتمع الأردني القديم عبر العصور. بدأت هذه الديانة بالتبلور مع الاستقرار الزراعي، متأثرة بتفاعلات الإنسان مع الطبيعة وظواهرها، لتصل إلى نظام ديني معقد يشمل معابد وطقوسًا متقدمة. كما لعب الإله الوطني ملكوم دورًا محوريًا في الحياة الدينية، التي أظهرت تداخلًا ثقافيًا مع الحضارات المجاورة، مما يعكس حيوية وتنوع هذا المجتمع العريق

الديانة الأردنية العمونية

لم يكن الأردنيون الأوائل استثناءً عن السياق العام للوجود البشري، فقد بدأت التصورات الدينية الأولى لدى الأردنيين بالتبلور مع بداية الاستقرار الزراعي، الذي يرجع إلى حوالي ٩٠٠٠ قبل الميلاد. اتسمت هذه التصورات بالبساطة في مراحلها الأولى، وارتبطت بشكل وثيق بعادات الدفن وبعض الظواهر الطبيعية، خاصة المطر، الذي كان يعد المصدر الأساسي لري المزروعات في تلك الفترة التي شهدت بدايات الزراعة البدائية

كانت هذه البذور الأولى للمعتقدات الدينية متأثرة بالسعي لتفسير الظواهر الطبيعية المحيطة، حيث مثلت الأمطار، على سبيل المثال، عنصراً حيوياً لاستمرار النشاط الزراعي. ومع مرور الوقت، شهدت المجتمعات الأردنية تطوراً ملحوظاً في منظومتها الدينية، التي سارت جنباً إلى جنب مع تطوراتها الاقتصادية والإنتاجية

في العصور البرونزية، ومع ظهور ما يعرف بحقبة “الدولة المدينة”، بلغت المنظومة الدينية للأردنيين الأوائل مرحلة متقدمة من النضج والتعقيد. فقد كشفت الحفريات الأثرية عن وجود معابد داخل المدن الأردنية القديمة، مما يدل على أن الدين كان جزءاً أساسياً من البنية الاجتماعية والثقافية. ومع تطور مجتمعات المدن الأردنية إلى مجتمعات ذات تقسيم طبقي واضح بفعل حالة المدنية والفائض الإنتاجي، ظهرت طبقة رجال الدين كطبقة منفصلة ومتميزة، كانت تلعب دوراً محورياً في المجتمع

تشير الأدلة الأثرية إلى أن رجال الدين في تلك المدن لم يقتصروا على المهام الدينية فقط، بل أسندت إليهم أيضاً أدوار إدارية وتنظيمية داخل المدينة، مما يعكس عمق تأثير الدين في الحياة اليومية والتنظيم الاجتماعي آنذاك

الآلهة الأردنية العمونية

عُرف الأردنيون العمونيون بعبادتهم لإلههم الوطني ملكوم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الآلهة المحلية ومن بين تلك الآلهة: بعل وإيل، وغيرهما من الآلهة التي كانت شائعة في تلك الحقبة. وقد وُثقت هذه الممارسات الدينية عبر النقوش العمونية التي تضمنت أسماء أعلام مرتبطة بأسماء هذه الآلهة، مما يبرز ارتباط الأردنيين العمونيين بثقافة دينية متنوعة

تشير الدراسات الأثرية الحديثة إلى أن الأردنيين العمونيين كانوا أيضاً على معرفة بالإلهة اللات، مما يعكس تواصلاً حضارياً ودينياً مع الثقافات المجاورة

إحدى النظريات التي تحاول تفسير هذا التنوع الديني الكبير في المملكة الأردنية العمونية تربط ذلك بمفهوم التسامح الديني السائد آنذاك. فقد أظهرت الأدلة الأثرية أن المنازل العمونية كانت تحتوي على إشارات لعبادة آلهة متعددة، مما يشير إلى قبول ثقافي لديانات مختلفة. ويُعتقد أن التزاوج بين العمونيين وأفراد من خارج مجتمعهم كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التنوع الديني، حيث كانت الزوجات غير العمونيات يتمتعن بالحرية في الاحتفاظ بمعتقداتهن الدينية، مما أدى إلى إدخال آلهة جديدة إلى المجتمع العموني

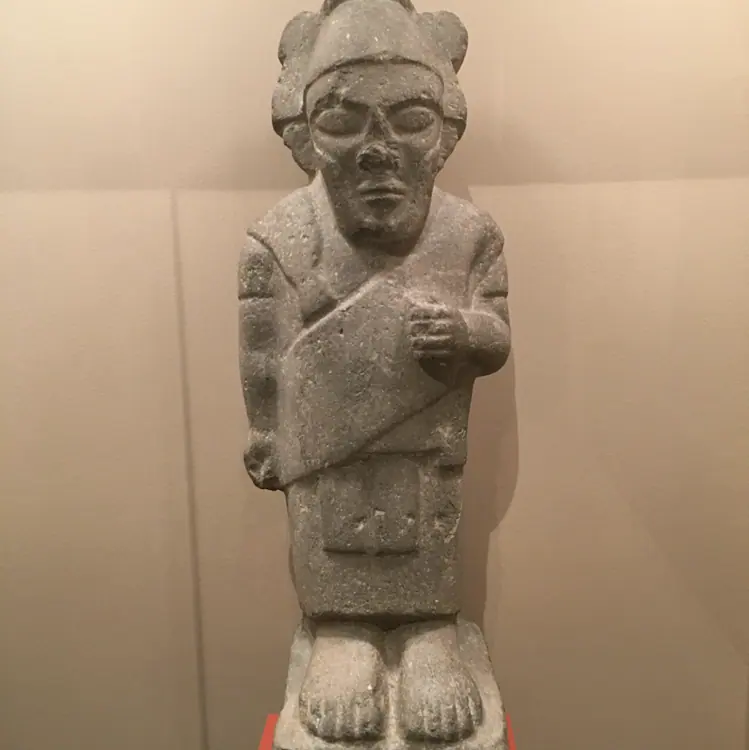

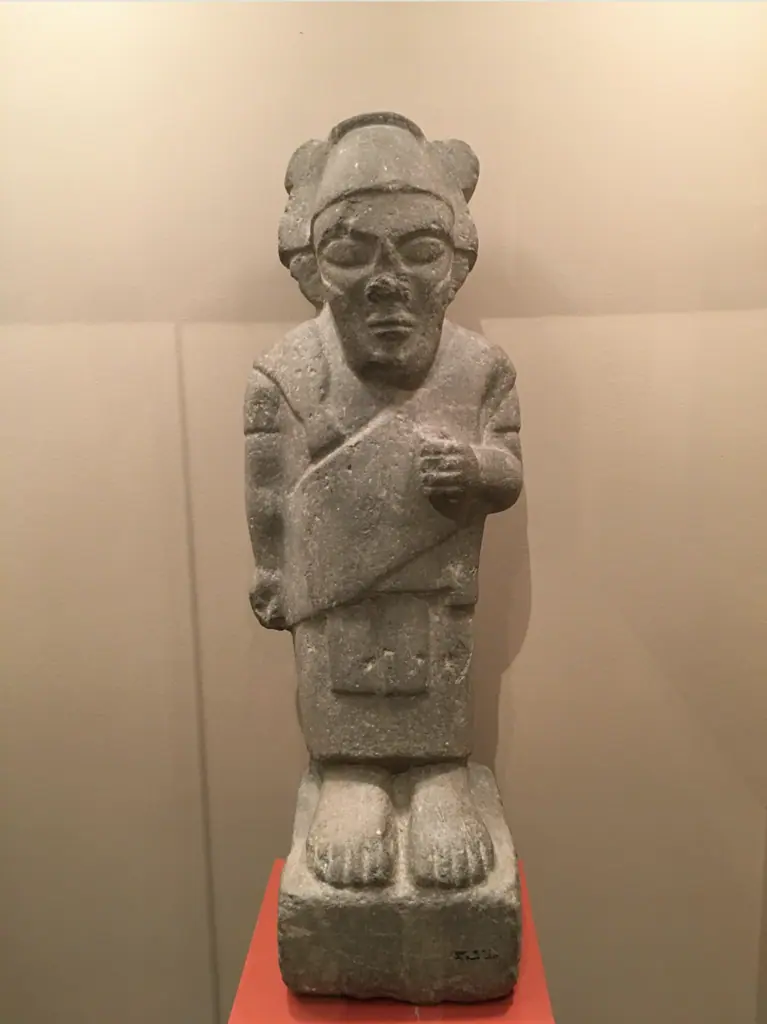

تمثال حاكم عموني - القرن الثامن قبل الميلاد

الإله الأردني العموني ملكوم

لعب الإله ملكوم دورًا مركزيًا في حياة مملكة عمون الأردنية، وقد ورد اسمه في العديد من المصادر التاريخية والنقوش، تظهر هذه النقوش ارتباطًا وثيقًا بين الإله ملكوم وأسماء أعلام عمونية، مما يعكس الأهمية الدينية للإله في الهوية الدينية للعمونيون

وتؤكد المصادر التاريخية أن معبدًا مخصصًا للإله العموني ملكوم تم بناؤه بجانب معبد للإله المؤابي كموش في المملكة الإسرائيلية خلال فترة حكم الملك سليمان. أثار هذا العمل اعتراضًا شديدًا من رجال الدين اليهودي في تلك الفترة، مما يعكس حساسية العلاقة الدينية بين الممالك المتجاورة آنذاك

ففي عاصمة مملكة عمون، ربة عمون (عمان حاليًا)، شُيّد معبد رئيسي للإله ملكوم، وكان يحتوي على مذبح تُقدم عليه القرابين كجزء من الطقوس الدينية. عُثر في الموقع على مباخر فخارية، مما يشير إلى استخدام البخور ضمن الطقوس المقدسة, وكان بناء معبد للإله ملكوم من أبرز واجبات الملك العموني، إذ كان يُنظر إلى الملك باعتباره المسؤول الأعلى عن الشؤون الدينية بجانب سلطته السياسية. وقد منح هذا الدور الملك سلطة رمزية ودينية تعزز مكانته كقائد مقدس لمملكته. يمثل وجود هذه المعابد والممارسات الدينية جانبًا مهمًا من تاريخ الممالك الأردنية القديمة، ويعكس مزيجًا من السلطة السياسية والدينية في إدارة المملكة، ودور الدين في تشكيل الهوية الثقافية لشعوب المنطقة

المعابد الأردنية العمونية

في أعماق تاريخ مدينة ربة عمون (عمان حاليًا)، كشفت الحفريات الأثرية التي أجريت في جبل القلعة عن بقايا مبنى ضخم يعتقد أنه كان المعبد الرئيسي للمدينة خلال الحقبة العمونية. يعد هذا الاكتشاف واحدًا من أبرز الشواهد الأثرية التي تسلط الضوء على بنية المعابد العمونية

يمتاز المعبد المكتشف بوجود ساحة واسعة في مقدمة المبنى، يُعتقد أن الغاية منها كانت استقبال المصلين الذين تجمعوا لأداء طقوسهم الدينية. إضافةً إلى ذلك، تم العثور على مذبح حجري استخدم على الأرجح لتقديم القرابين، مما يعكس الأهمية الدينية لهذه المنشأة في حياة المجتمع العموني، كما كشفت الحفريات عن وجود مباخر فخارية، مما يشير إلى استخدام البخور كجزء من الطقوس والاحتفالات الدينية. رغم قلة التفاصيل حول طبيعة هذه الطقوس، فإن هذا الاكتشاف يقدم تصورًا عامًا عن تصميم المعابد العمونية واستخداماتها

هذا المعبد لا يقتصر فقط على كونه شاهدًا على براعة العمونيين المعمارية، بل يعكس أيضًا عمق ارتباطهم بالممارسات الدينية شكلت جزءًا أساسيًا من ثقافتهم وحياتهم اليومية

الممارسات العقائدية في المملكة الأردنية العمونية

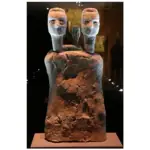

تميزت الممارسات العقائدية في المملكة الأردنية العمونية، التي ازدهرت خلال العصر الحديدي، بكونها جزءًا لا يتجزأ من الهوية الإثنية للمجتمع العموني. فقد شملت هذه الممارسات الطقوس الدينية التقليدية، إلى جانب أشكال مختلفة من التعبير الفني، مثل التماثيل المنحوتة، والنصوص المكتوبة، وعادات الدفن التي حملت في طياتها دلالات ثقافية واجتماعية

تنوع طقوس الدفن: رمزية اجتماعية وعقائدية

تكشف طرق الدفن التي اعتمدها الأردنيون العمونيون عن تنوع ملحوظ يعكس البنية الاجتماعية والتقاليد العقائدية التي وحدت مجتمعهم. تفاوتت أشكال المدافن بين استخدام الكهوف الطبيعية والكهوف الصناعية، بالإضافة إلى التوابيت الفخارية المصممة على هيئة بشرية. كما أن التمايز بين طرق دفن الرجال والنساء يعكس دوراً اجتماعياً محدداً؛ حيث دُفن الرجال ممددين بوضعية مستقيمة، في حين دُفنت النساء بوضعية منحنية وغالبًا ما زُودن بحليهن، مما يشير إلى رمزية ودلالة اجتماعية مرتبطة بالجنسين

التأثير المصري: صلة عقائدية وتجارية

من أبرز ما يلفت النظر في الفنون العمونية هو وجود تأثيرات مصرية واضحة، حيث تم العثور على تماثيل تحمل خصائص فنية مستمدة من الحضارة المصرية. ويُعزى هذا التأثير إلى العلاقات التجارية المتبادلة بين العمونيين والمصريين، والتي أسهمت في تبادل ثقافي انعكس على بعض جوانب الحياة الدينية والفنية, و تُعد هذه المظاهر شاهداً حياً على الحياة الثقافية والدينية الغنية التي تميز بها المجتمع الأردني العموني، ودليلاً على تفاعلهم مع الحضارات المجاورة

في العصر الحديدي، كانت الديانة الأردنية العمونية جزءًا من المشهد الديني السائد في المنطقة، حيث تميزت بوجود إله وطني رئيسي ملكوم، والذي كان محور العبادة عند العمونيين. وتشارك الأردنيون العمونيون في عبادة هذا الإله مع عدد من الآلهة المنتشرة، ما يعكس تقاطعًا واضحًا في المعتقدات والطقوس بين شعوب

هذا التشابه في الديانات لم يكن وليد الصدفة، بل يعود إلى مجموعة من العوامل المشتركة التي ميزت شعوب المنطقة. فالتشابه في أنماط الإنتاج الزراعي والرعوي أدى إلى تطوير تصورات متقاربة لتفسير الظواهر الطبيعية. إضافة إلى ذلك، أسهمت العلاقات المتشابكة بين المجتمعات، سواء عبر التجارة أو الحروب أو التحالفات، في تعزيز التداخل الثقافي والديني. كما لعبت الإمبراطوريات الكبرى التي بسطت نفوذها على المنطقة دورًا بارزًا في نقل الأفكار والمعتقدات بين الشعوب

ويذهب بعض الباحثين إلى أن التشابه بين الطقوس الدينية للأردنيين العمونيين وجيرانهم المؤابيين كان عميقًا إلى حد يمكن اعتباره انعكاسًا لديانة واحدة متقاربة، يختلف فيها فقط اسم الإله الرئيسي. ففي الوقت الذي عُرف فيه الإله “ملكوم” كإله وطني للعمونيين، كان الإله “كموش” يحظى بمكانة مماثلة لدى المؤابيين، مما يشير إلى وحدة ثقافية ودينية تتجاوز الحدود السياسية لتلك الممالك الصغيرة

المراجع

أبحاث إرث الأردن, ملامح الديانة الأردنية العمونية

د. يوسف درويش غوانمة (١٩٧٩)، عمان حضارتها وتاريخها، دار اللواء للصحافة والنشر، عمان