العماليق الأردنيين، جزء: ٨ – الهكسوس الثموديين وعلاقاتهم بالمؤابيين الأردنيين

في سياق التحركات التاريخية, كانت هناك علاقة وثيقة بين الهكسوس والمؤابيين الأردنيين، حيث ساهمت الممالك الأردنية في دعم الشاسو (الهكسوس) خلال اجتياحهم لمصر. وقد تركزت هذه العلاقة في التعاون العسكري، حيث زودت الممالك الأردنية الهكسوس بالجيش والأسلحة، بما في ذلك العربات الحربية التي كانت تصنع في وادي العربة. هذه التحالفات بين الممالك الأردنية والهكسوس لعبت دورًا محوريًا في تشكيل الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة

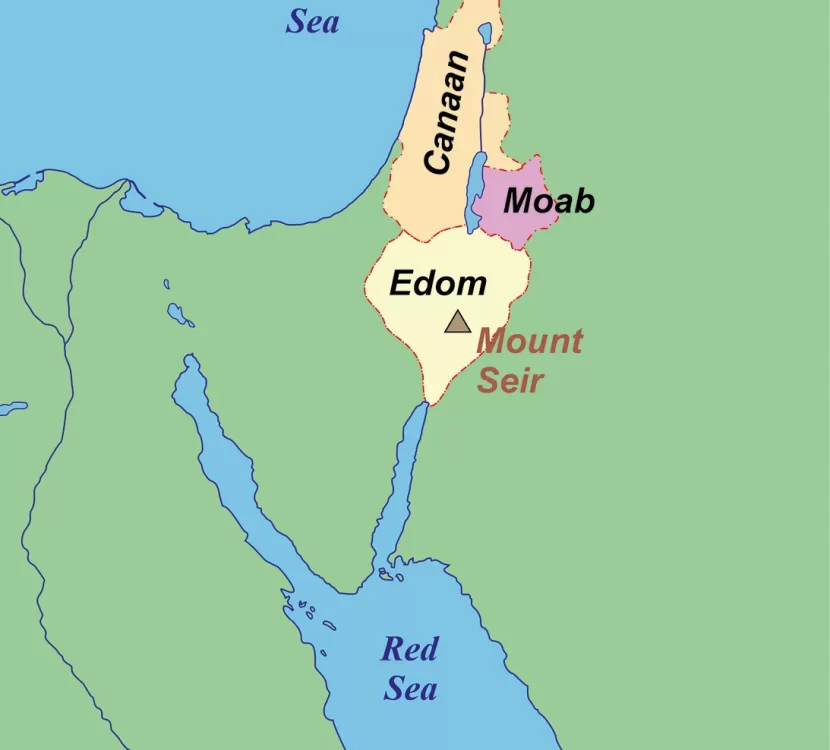

خريطة تظهر فيها مواقع أدوم وجبل سعير ومدينة القصير على البحر الأحمر وقد اعتُبرت كلتا المنطقتين بمثابة أرض الشاسو

الشاسو، الذين يعرفون تاريخيًا باسم الهكسوس، جاؤوا أصلا من بلاد الأردن ضمن حدودها الجغرافية التاريخية القديمة، والتي كانت أوسع بكثير من مساحتها السياسية الحديثة التي تقل عن ١٠% من مساحتها التاريخية قبل عام ١٩٢١ م وقد أشارت الأبحاث التاريخية إلى أن انطلاقهم كان من منطقة غور الأردن الشمالي، وتحديدًا من مدينة طبقة فحل

تشير الروايات التاريخية إلى أن تحرك الشاسو نحو مصر لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على اتفاق استراتيجي بين ملوك الممالك الأردنية القديمة لاحتلال وادي النيل. كان الهدف من هذا التحرك تأمين الجبهة المصرية ومنعها من أن تصبح بؤرة تهديد للممالك الأردنية. وقد تمكن الشاسو بالفعل من دخول مصر وإقامة نفوذ قوي هناك، مما أثر في مسار التاريخ القديم للمنطقة

في هذا السياق، أجرى الدكتور عمر مكحول دراسة دقيقة تناولت أصول الشاسو ودورهم التاريخي، وتوصل إلى نتائج متوافقة بشكل كبير مع ما توصل إليه الدكتور أحمد عويدي العبادي في أبحاثه وآرائه حول هذا الموضوع. وتبرز هذه الدراسات أهمية الأردن التاريخية كمركز حضاري ومحور استراتيجي كان له تأثير مباشر على التطورات في مناطق مجاورة، بما فيها مصر ووادي النيل

في سياق التحركات التاريخية التي شهدتها المنطقة، يعتبر الاجتياح الذي نفذه الهكسوس الأردنيون، المعروفون أيضًا بالشاسو، من أبرز المحطات التي أثرت في التاريخ المصري القديم. جاء هذا الاجتياح بعد سنوات طويلة من التسلل التدريجي للعشائر عبر وادي الطميلات، الذي شكّل الممر الرئيسي نحو الأراضي المصرية

وادي الطميلات، بطول يمتد نحو ٥٠ كيلومترًا، كان يُعدّ الطريق الطبيعي القديم لعبور الغزاة القادمين من شرق الأردن ومناطق الشام باتجاه مصر. يبدأ الوادي من منطقة الإسماعيلية الحديثة ويتجه غربًا نحو مجرى نهر النيل، كان وادي الطميلات يمثل شريانًا حيويًا لتجارة القوافل بين مصر والأردن، حيث وفر هذا الوادي طريق عبور استراتيجي يربط بين المنطقتين. امتاز الوادي بكونه شريطًا من الأرض الخصبة، مما جعله منطقة زراعية مهمة وممرًا مفضلًا للتجارة والتنقل, وقام الفراعنة ببناء قناة مائية في وادي الطميلات، لربط الوادي بنهر النيل, وساهمت هذه القناة في تسهيل نقل البضائع وتعزيز التجارة بين مصر والأردن، مما جعل الوادي واحدًا من أبرز طرق القوافل القديمة

اجتمع الملوك الأردنيون في منطقة عابل (أبل الزيت) واللعين البيضاء الواقعتين جنوب الطفيلة. وقد لعبت هذه الممالك دورًا محوريًا في الأحداث الإقليمية آنذاك، حيث قدمت الدعم لقوات الشاسو أي الهكسوس. زودت الممالك الأردنية الشاسو بجيش قوي وأمدتهم بالعربات والأسلحة، التي تم تصنيعها في وادي العربة، وهو وادٍ كان يعج بالغابات آنذاك ويُعد مركزًا لإنتاج المعدات الحربية

وتشير الروايات التاريخية إلى أن تسمية “وادي العربة” جاءت نسبة إلى عربة، أحد ملوك الهكسوس البارزين. وقد عُرف الوادي بأهميته الاستراتيجية والاقتصادية في تلك الحقبة، حيث أسهم في إمداد الممالك الأردنية وحلفائها بالموارد اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والعسكرية التي فرضتها طبيعة تلك الفترة

استنادًا إلى ما ورد في بحث الدكتور المرحوم عمر مكحول، يتضح أن هذه الأحداث تعكس تفاعلًا عميقًا بين الممالك الأردنية القديمة والشاسو، ما ورد في بحث الدكتور المرحوم عمر مكحول: ان العمالقة/ الهكسوس (بدو الشاسو) الذين أثاروا حقد المؤرخين اليهود، وهم من العرب العاربة (العرب العاربة هم العرب الخُلّص)

وقال ابن خلدون عن العرب العاربة، في كتابه العِبَر: وهم العرب الأول الذين ألهمهم الله اللغة العربية ابتداء فتكلموا بها فقيل لهم: عاربة: أي بمعنى الراسخة في العروبية

وقال الجوهري: وقد يقال فيها: العرب العُرَباء. عدهم ابن جرير الطبري عشرة أحياء: وهم عاد وثمود والعماليق وطسم وجديس وأيم والمود وجرهم ويقطن والسلف

كما أن العمالقة هم إحدى القبائل التي ارتبطت بتاريخ الأمة الثمودية، وهي من الأقوام التي سكنت الأراضي الأردنية القديمة والتي كانت تمتد جغرافيًا لتغطي مساحة أكبر بكثير من حدود الأردن الحالية، إذ قُدرت بنحو عشرة أضعاف مساحته اليوم. يُنسب هؤلاء العمالقة إلى قوم ثمود، الذين ذُكروا في النصوص الدينية بأنهم “جابوا الصخر بالواد”، مما يعكس براعتهم في فنون العمارة والنحت على الصخور، وهو إرث ترك بصماته في المنطقة

تسمية الهكسوس بين الإغريق بين المصريون القدماء

في التراث الإغريقي القديم، أطلق المؤرخون اليونانيون على العمالقة اسم “الهكسوس”، وهي كلمة تتكون من مقطعين: “هيك” التي تعني الملك، و”سوس” التي تعني الراعي، وبالتالي فالمصطلح يُترجم إلى “ملوك الرعاة”. أما بروكش، العالم المتخصص في حضارة وادي النيل القديمة، فقد قدم تفسيرًا آخر، إذ أشار إلى أن الكلمة مكونة من “هيك” بمعنى الملك و”شاسو” التي تعني البادية أو البدو، ما يجعل المعنى الأقرب هو “ملك البدو” أو “ملك البادية” أو “الملك القادم من البراري الشاسعة”

أول من أطلق اسمًا خاصًا على العرب القادمين من منطقة الأردن عبر البوابة الشمالية الشرقية لمصر مرورًا بوادي الطميلات كان المؤرخ المصري القديم مانيتون، الذي عاش في مدينة سمنود بمحافظة الغربية خلال عهد الملك بطليموس الثاني (حوالي ٢٨٠ ق.م)، في سجلاته عن تاريخ مصر القديمة، أشار مانيتون إلى هؤلاء القوم باسم “الملوك الرعاة” أو ما عُرف لاحقًا باسم الهكسوس. وقد ارتبط هذا الاسم بأولئك البدو الذين توافدوا إلى الحدود الشمالية الشرقية لمصر، حاملين معهم نمط حياتهم المرتبط الرعي والتنقل

كما أطلق المصريون القدماء على هؤلاء القادمين تسميات مختلفة تعكس فهمهم لخصائصهم وأصولهم، مثل “منتيو رست” التي تعني “البدو الآسيويون”، و”شاسو” التي تشير إلى “الرعاة”. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن هؤلاء البدو كانوا ينتمون إلى قوم ثمود، الذين يعود أصلهم إلى ما يعرف اليوم بـ “الأردن التاريخي” أو “الأردن الثمودي العربي”، وهو جزء من ديار ثمود الممتدة جغرافيًا في العصور القديمة

الشاسو، الهكسوس و قبائل ثمود

على الرغم من وجود آراء تاريخية متباينة حول الأصل الدقيق لهؤلاء القوم، إلا أن العديد من المؤرخين يرون أن موطنهم الأصلي كان في منطقة الأردن التي تُعد مهدًا للعديد من الحضارات البدوية في العصور القديمة. وقد شكلت هذه المنطقة عبر التاريخ معبرًا استراتيجيًا ومصدرًا للتفاعل الثقافي بين شعوب المنطقة

يتفق الباحث الدكتور أحمد عويدي العبادي مع العديد من المؤرخين في أن العمالقة كانوا من العرب القدماء، وأنهم يُعرفون بما يُسمى “الشاسو”، وهو مصطلح يُعتقد أنه يشير إلى البدو الرحّل الذين عاشوا في مناطق البادية. ويرى الدكتور العبادي أن معنى كلمة “الشاسو” مرتبط بالبادية ذات الأراضي الشاسعة الواسعة، التي تناسب نمط حياة أهل البادية بما لديهم من إبل وخيول وركائب، إلى جانب مواشيهم وأنعامهم المتنوعة

وقد لعب الشاسو دورًا مهمًا في حياة البادية، حيث تميزوا بالتعامل مع التجارة وخدمة القوافل التجارية التي كانت تعبر مناطقهم، وهو ما يُشار إليه في القرآن الكريم في سياق قصة النبي يوسف عليه السلام. فقد ورد ذكر “السيارة” في قوله تعالى: (قَالَ قَائِلٌ منْهُمْ لَا تَقتلوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السيارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ) (يوسف: 10)، وفي قوله تعالى: (وَجَاءَتْ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) (يوسف: 19)

ويُشير ذلك إلى دور البدو في تسهيل حركة التجارة عبر مناطقهم الشاسعة، وإلى مدى ارتباطهم بتاريخ القوافل التجارية التي شكلت جزءًا مهمًا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تلك الحقبة. بهذا التحليل، يقدم الدكتور العبادي رؤية تستند إلى التراث التاريخي والديني لفهم حياة “الشاسو” ودورهم ضمن السياق الحضاري للمنطقة

ذُكر الشاسو، وهم العمالقة المعروفون تاريخيًا بالثموديين الأردنيين، في سجلات التاريخ المصري القديم. ويُعتقد أن أراضيهم التاريخية كانت تمتد عبر مناطق واسعة تشمل سيناء الحلية، وجنوب بلاد كنعان، بما في ذلك النقب، وغزة، وجنوب بلاد الخليل. كانت هذه المناطق تشكل جزءًا من الديار الأردنية التاريخية، التي عُرفت باتساعها وتنوع طبيعتها الجغرافية

اتسمت حياة الشاسو أو بدو الأردن في تلك الفترة بالتجوال والترحال، لا سيما في أوقات القحط والجفاف، حيث سعوا خلف مصادر المياه والكلأ، إضافة إلى الحرية والأمن. كما لعبت التجارة دورًا محوريًا في حياتهم، إذ استفادوا من موقعهم الجغرافي المميز الذي جعلهم صلة وصل بين الحضارات المجاورة

تُبرز هذه الصفات أسلوب الحياة الذي ميز سكان المنطقة الأردنية قديمًا، حيث جمعت بين المرونة في مواجهة التحديات الطبيعية والتفاعل الحيوي مع المحيطين الاقتصادي والسياسي، مما جعلها جزءًا مهمًا من تاريخ المنطقة وتطورها عبر العصور

تتجلى في القرآن الكريم العديد من القصص التاريخية التي تحمل العبر والحكم. من بين هذه القصص، قصة النبي يوسف عليه السلام، التي وردت بتفاصيلها في سورة يوسف. فقد اشتراه التجار الذين وجدوه في الجب وباعوه لعزيز مصر، كما ورد في قوله تعالى: “وَقَالَ الّذِي اشْتَرَاهُ مِن مّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكّنّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” (يوسف: 21)

وفي موضع آخر من القرآن الكريم، تسلّط النصوص القرآنية الضوء على العمالقة، أو العماليق، وهم يُعدّون من القبائل العربية القديمة التي تعود أصولها إلى قوم عاد، وهم من العرب. وصفهم القرآن في قوله تعالى: “سَخّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ” (الحاقة: 7)

وقد كان قوم عاد عربًا أقحاحًا، تميزوا بقوتهم واستكبارهم، كما ورد في قوله تعالى: “فَأَمّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدّ مِنّا قُوّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّهَ الّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ” (فصلت: 15). تُبرز هذه الآية افتخارهم بقوتهم وتحديهم، متناسين قدرة الله التي تفوق قدرتهم

وبالتالي فأن العماليق الذين عاشوا في بلاد الأردن كانوا ينتمون إلى قبائل ثمود، سواء من خلال التحالفات العشائرية، أو الجوار، أو النسب، أو الموالاة. وفي هذا السياق، يرفض الدكتور أحمد عويدي العبادي فصل العمالقة عن ثمود، حيث يرى أن كلاهما ينتميان إلى نفس الجذور العريبة الأصلية، ويعتبرهما جزءًا من العرب العاربة، أي العرب الأصيلين والنقيين

بناءً على ذلك، يُعتقد أن العمالقة، وهم من قبائل ثمود، قدموا من الأراضي الأردنية. وبالتالي، فإنهم، إلى جانب الأدوميين والمؤابيين والعمونيين والباشانيين والعموريين والمديانيين وقوم لوط وأهل مملكة بيريا، يُعتبرون جزءًا من الجماعات الأردنية من الناحية الجغرافية والاجتماعية والسياسية. هؤلاء الشعوب كانوا يشكلون أمة واحدة، هي أمة ثمود، التي كانت تشترك في العادات واللغة والموارد. كما يُقال إنهم دعموا الهكسوس في غزو مصر، حيث عقدوا اتفاقًا مع ملوك الممالك الأردنية الثمودية آنذاك، وقدموا لهم الدعم اللازم من الخيل والعربات والجنود والسلاح والمال، مما ساعد الهكسوس في تحقيق أهدافهم العسكرية

أسماء أطلقت على الهكسوس

تذكر المصادر التاريخية ثلاثة أسماء أطلقت على الهكسوس

أول هذه الأسماء هو “الهكسوس” (أو “الهيكسوس” بإضافة الياء بعد الهاء)، وهو اسم مصري قديم يعني “ملوك الرعاة”، وهو مصطلح يرتبط بالمواصفات والأماكن التي جاء منها هؤلاء القوم، ويعد ترجمة للصفة العربية التي تذكرهم كرعاة يأتون من الأراضي البعيدة

أما الاسم الثاني، فهو “العمالقة”، وهو المصطلح الذي استخدمه المؤرخون العرب للإشارة إليه

وأخيرًا، هناك اسم “الشاسو”، الذي استخدمه المصريون القدماء. ويعني هذا الاسم أن الهكسوس كانوا قومًا جاءوا من المناطق الشرقية الشاسعة أو البادية، وهو يشير إلى كونهم رعاةً ومربي ماشية، في الوقت نفسه الذي كانت لديهم حضارة خاصة بهم

مراجع

د . احمد عويدي العبادي, الشاسو / الهكسوس الثموديين وعلاقاتهم بالمؤابيين الأردنيين