الغساسنة، جزء: ١ – نشأة المملكة والملوك

تعد فترة حكم الغساسنة من أبرز الفترات التاريخية في الأردن والمنطقة العربية، حيث أسسوا إمارة غسان التي تطورت إلى مملكة قوية تحت قيادة حكام ذوي نفوذ سياسي وعسكري. بفضل تحالفاتهم الاستراتيجية، تمكن الغساسنة من تحقيق استقرار سياسي واقتصادي، مما مهد الطريق لتحولات هامة في المنطقة

مقدمة عن مملكة الغساسنة

مملكة الغساسنة، التي امتدت بين عامي ٢٢٠ م و ٦٣٨ م، تعد واحدة من أبرز الممالك العربية التي تركت بصمتها في تاريخ المشرق. أسسها الأردنيون الغساسنة الذين اشتُهروا بكرمهم وقوتهم السياسية، حيث تعود جذور تسميتهم إلى استقرارهم عند بئر ماء يُدعى “غسان”، ومنه استمدوا اسمهم الذي أصبح رمزًا لأصالة نسبهم

شهدت هذه المملكة فترة ازدهار سياسي واجتماعي، خاصة في القرن السادس الميلادي، حين تحولت الإمارة الغسانية إلى نظام ملكي منظم على يد الملك الأردني الحارث بن جبلة، الذي حاز لقب “ملك العرب”. إلا أن بدايات الغساسنة كحكام محليين تعود إلى القرن الأول الميلادي، حيث أسسوا كيانًا سياسيًا قويًا في الأردن، مما جعلهم محورًا حضاريًا وثقافيًا بين العرب والروم

اتسمت المملكة الغسانية بقدرتها على إدارة التحالفات السياسية وتعزيز الاستقرار في المنطقة. هذه الإنجازات جعلت من الغساسنة نموذجًا مميزًا في الحكم والإدارة، واستحقوا مكانة مرموقة في صفحات التاريخ العربي

التسمية التاريخية للغساسنة

تعود جذور الغساسنة، أحد أبرز القبائل العربية التي أسست مملكة قوية في الأردن، إلى ارتباطهم ببئر ماء يدعى “غسان”. يُروى أن هذه القبيلة استقرت عند هذا البئر لفترة من الزمن، ومنه استمدوا اسمهم. إلا أن النسب الغساني لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يُنسبون أيضًا إلى جدين آخرين هما جفنة وثعلبة، مما يبرز تفرّد أصولهم وتاريخهم العريق

اشتهر الغساسنة بلقب آل جفنة، وهو اسم يعكس تقاليدهم في الكرم والجود. فكلمة “جفنة” في اللغة العربية تعني الطبق الكبير الذي يُستخدم لتقديم الطعام في الولائم، ويرتبط هذا اللقب بأحد أجدادهم الذين حملوا هذا الاسم. وتكرس هذا الاسم كرمز لكرمهم وسخائهم

تناول الشاعر حسان بن ثابت الغساسنة في قصائده، مشيرًا إليهم بألقابهم “آل جفنة” و”أولاد جفنة”. ومن أبرز إشاراته إليهم كانت في مرثيته للملك الأردني الغساني ابن مارية، الذي يُعتقد أنه الحارث بن جبلة، أحد أعظم ملوك الغساسنة

أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضلِ

ترتبط تسمية الغساسنة بعدة أجداد وأحداث، وتأتي إحدى هذه التسميات، آل ثعلبة، نسبةً إلى جدهم ثعلبة بن مازن، الذي كان أحد الشخصيات المحورية في نسبهم. كما سُمّوا أيضًا آل جفنة نسبةً لأول ملوكهم، جفنة بن عمرو مزيقيا بن ماء السماء، الذي كان مؤسسًا لسلالتهم الملكية، ومن نسله جاء الملك البارز الحارث الأول بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة، الذي أطلق عليه الشاعر النابغة الذبياني لقب الحارث الجفني

أما التسمية الأكثر شهرة، “الغساسنة” أو “آل غسان”، فتعود وفقًا للروايات إلى نزول القبيلة عند عين ماء تُدعى غسان، حيث استقروا لفترة من الزمن. وبعد ذلك، انتشروا في مناطق الأردن، وسرعان ما أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الأردني. اندماجهم هذا لم يكن مجرد انتقال مكاني، بل مثّل تحالفًا ثقافيًا واجتماعيًا جعل الغساسنة أحد الأعمدة الأساسية في تاريخ المنطقة

التوسع والتأسيس

لم تكن رحلة الغساسنة نحو تأسيس مملكتهم خالية من العقبات. استقر الغساسنة في بادئ الأمر في سهول حوران الأردنية، وهي منطقة كانت تُسيطر عليها قبيلة الضجاعمة، إحدى قبائل بني سليح من قضاعة. فرضت الضجاعمة على الغساسنة أتاوة كشرط للبقاء في المنطقة، لكن الحاكم الغساني، ثعلبة بن عمرو الغساني، رفض الرضوخ لهذا الإذلال

كان هذا الرفض شرارة اندلاع مواجهة عسكرية بين القبيلتين، والتي انتهت بانتصار الغساسنة على الضجاعمة في معركة حاسمة. وقد أطلق على هذه المواجهة في بعض المصادر اسم “يوم حليمة”، نسبةً إلى حليمة، ابنة القائد الغساني، التي يُقال إن لها دورًا بارزًا في تحقيق النصر بفضل حكمتها وشجاعتها

بعد هذا الانتصار المهيب، وسّع الغساسنة نفوذهم، وانتقلوا من حوران ليستقروا في البلقاء، حيث مكثوا لفترة طويلة. شكلت هذه المرحلة بداية جديدة للغساسنة في تعزيز حضورهم السياسي والعسكري

قامت الإمارة الغسانية الأردنية على أسس متينة اعتمدت على محورين رئيسيين

إجماع القبائل الأردنية: اتفقت القبائل الأردنية على كفاءة الغساسنة وحسن إدارتهم للسلطة، مما عزز مكانتهم كقادة وممثلين للأردنيين

دورهم كوسيط: اضطلع الغساسنة بدور محوري كوسطاء بين مدن الحلف الروماني والمدن الأخرى في المنطقة، مما أسهم في تعزيز موقعهم السياسي والاقتصادي

أثمر هذا الإجماع والإدارة الناجحة في دفع الإمارة نحو مرحلة جديدة من النفوذ والاعتراف الدولي. ففي عام ٥٣٠ ميلادية، منح الإمبراطور الروماني جستنيان الأول لقب “ملك جميع العرب” للأمير الأردني الغساني الحارث بن جبلة، تكريمًا لدوره البارز في تحقيق الاستقرار والتعاون في المنطقة. وقد تم توثيق هذا الحدث في السجلات الرومانية باعتباره محطة مهمة في تاريخ المشرق العربي

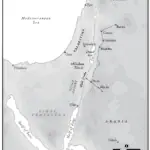

خريطة مملكة الغساسنة

الألقاب الملكية للغساسنة

تنوّعت الألقاب التي حملها ملوك الغساسنة، واكتسبت أغلبها طابعًا دينيًا أو كنسيًا، مما يعكس الدور الروحي والسياسي الذي اضطلعوا به. في بدايات حكمهم، كان لقب “الفيلارخ” أو “الفيلارك” هو الأكثر تداولًا، ويعني الوالي أو رئيس القبيلة

من أبرز الألقاب التي اشتهرت بها ملوك الغساسنة كان لقب “البطريق” أو ما يُعرف بـ”البطريرك”، وهو لقب ارتبط بأعظم ملوكهم، الحارث بن جبلة. وقد جمع الحارث بين سلطتين بارزتين: رئاسة المملكة وقيادة أسقفيتها، مما أكسبه مكانة مميزة في التاريخين السياسي والديني, وقد وثقت المصادر السريانية والرومانية العديد من الألقاب الفريدة التي عُرف بها الحارث بن جبلة، مثل: البطريق الأمجد والأشهر، وملك جميع العرب، والأكثر تقى وصلاح، ومحب المسيح الأكثر عبادة

أول أمير أردني غساني

يُجمع المؤرخون على مكانة الغساسنة ودورهم البارز في تاريخ المنطقة، إلا أن تحديد أول أمير غساني يشهد تنوعًا في الروايات. وفقًا لما ذكره المسعودي وابن قتيبة، فإن الحارث بن عمر بن عامر هو أول من تقلّد زعامة الغساسنة. من جهة أخرى، تُقدّم رواية المؤرخ الأصفهاني منظورًا مختلفًا، حيث يُشير إلى أن جفنة بن عمرو ميزيقيا كان أول أمير غساني. يُقال إن جفنة تولى حكم منطقة حوران الأردنية في عهد الإمبراطور الروماني نسطوروس (٤٩١-٥٠١ ميلادي)، وقد ارتبط اسمه بإسقاط حكم ملوك الضجاعمة. ومع ذلك، تشير بعض المصادر إلى أن الإمبراطور الذي عينه لم يكن نستوروس بل نوشر

بحسب الأصفهاني، استمر الحكم في سلالة جفنة بن عمرو، حيث خلفه ابنه عمرو، الذي بدوره ورثه ابنه الحارث الجفني

على الجانب الآخر، تتناول الروايات المستندة إلى التاريخ الروماني شخصية جبلة بن حارث بن ثعلبة باعتباره أول أمير غساني بارز. ورد ذكر جبلة في سجلات المؤرخ البيزنطي ثيوفانتس باسم “جبلس”، ويُعد أحد أعظم الأمراء الغساسنة وأكثرهم شهرة. ينسب إليه بناء العديد من المنشآت في الأردن، من بينها أدراج وقناطر القسطل

علم مملكة الغساسنة

الاختلاف التاريخي في سلسلة الحكم الغساني

شهدت المملكة الأردنية النبطية مرحلة حرجة تمثّلت في الحصار الاقتصادي وسقوط العاصمة البتراء في أيدي الرومان خلال القرن الأول والثاني الميلاديين. هذا السقوط أدى إلى خلق فراغ سياسي في المنطقة، مما دفع الأردنيين الغساسنة إلى إقامة كيان سياسي مستقل، استنادًا إلى رؤية استراتيجية لتحالف متين مع الإمبراطورية البيزنطية، وحرصًا على الدفاع عن حدودهم وضمان أمانهم وحريتهم الدينية

كان النظام السياسي الغساني يتمحور حول حكومة مركزية قوية تنبثق منها حكومات محلية موزعة على مناطق مختلفة. من حوران الأردنية، ومن ثم البلقاء، أدارت الأسرة الغسانية مملكتها بفعالية. وعيّنت حكامًا محليين لإدارة شؤون القبائل والمناطق المختلفة. من بين هذه التعيينات كان هناك حاكم لقبيلة كندة، وآخر لفلسطين، وآخر لنجران. وقد حمل هؤلاء الحكام غالبًا لقب “فيلارخ”، وهو مصطلح بيزنطي يشير إلى قائد قبيلة أو منطقة. وفي المصادر التاريخية، يُشار إليهم مجازًا بالملوك

يبدو أن استخدام لقب “ملك” له جذور في الترجمة السريانية، حيث كانت كلمة “أمير” تُكتب بـ”ملكا”، مما يفسّر انتشار هذا اللقب في وصف الحكام الغساسنة. هذا النظام الإداري لم يقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل امتد أيضًا ليشمل الحواضر الصغيرة، حيث وزّعت ولاياتها بين أفراد السلالة الحاكمة، مما أتاح لهم إدارة فعّالة للمملكة رغم اتساع رقعتها الجغرافية

أدى هذا النمط الإداري إلى ظهور خلافات بين المؤرخين حول عدد الملوك وأماكن حكمهم ومدد حكمهم. ومن بين أهم المؤرخين الذين تناولوا تاريخ الغساسنة، نجد حمزة الأصفهاني وتيودور نولدكه، اللذين قدّما رؤى مختلفة حول تسلسل الحكم الغساني وتفاصيله

شهدت تقديرات عدد ملوك الغساسنة الأردنيين تباينًا كبيرًا بين الباحثين والمؤرخين، حيث تتراوح هذه التقديرات بين ٩ و٣٢ ملكًا. يذكر البعض أن عددهم بلغ ١٠ أو ١١ ملكًا، بينما يشير المؤرخ الأصفهاني إلى أنهم كانوا ٣٢ ملكًا. إلا أن المحقق والمؤرخ ثيودور نولدكه انتقد بشدة رواية الأصفهاني، معتبرًا أن هذه الرواية لا تتسق مع الوقائع التاريخية المثبتة

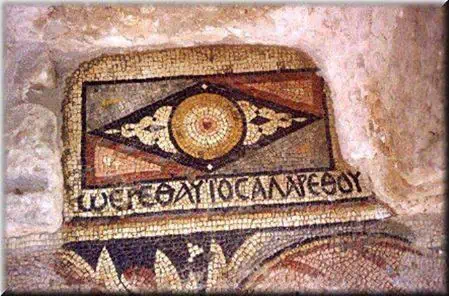

نقش كنيسة نتل الغسانية في قرية نتل قرب عمان ويقرأ

"أوه يا حارث يابن الحارث"

من بين الأحداث التي أشار إليها نولدكه لدحض هذه الرواية: نفي الملك الغساني المنذر وابنه النعمان، وكذلك التطورات الكبرى التي شملت حروب المسلمين مع البيزنطيين والغساسنة، مثل معركتي اليرموك وتبوك. كما أن طبيعة النظام السياسي الغساني، الذي كان يعتمد على حاكم مركزي يعاونه حكام محليون يُطلق عليهم لقب “ملك” بشكل مجازي، قد ساهم في ظهور هذا الاختلاف في أعداد الملوك

الجدير بالذكر أن الملك الأردني الوحيد الذي منحته الإمبراطورية البيزنطية لقب “ملك” رسميًا هو الحارث بن جبلة

بناءً على هذه المعطيات، خلص نولدكه إلى أن العدد الحقيقي لملوك الغساسنة الأردنيين يقدر بـ ١٠ ملوك فقط، وهو رقم يبدو أكثر انسجامًا مع المصادر التاريخية والوقائع المدونة

وبحسب تحقيق نولدكه المعتمد على المقارنة بين المصادر اليونانية والسريانية والرومانية، تم استخلاص قائمة العشر ملوك إضافةً إلى سنوات حكمهم كالتالي

أبو شمر جبلة: حكم حوالي سنة ٥٠٠ م تقريبًا

الحارث بن جبلة: استمر حكمه من حوالي ٥٢٩-٥٦٩ م

أبو كرب المنذر بن الحارث: حكم من سنة ٥٦٩-٥٨٢ م

النعمان بن المنذر: حكم من سنة ٥٨٢-٥٨٣ م

الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر: مدة حكمه غير معلومة

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر: مدة حكمه غير معلومة

أبو حجر النعمان: حكم من ٥٨٣-٦١٤ م

عمرو: مدة حكمه غير معلومة

حجر بن النعمان: مدة حكمه غير معلومة

جبلة بن الأيهم: حكم سنة ٦٣٥ م

من الجدير بالذكر أن قائمة ملوك الغساسنة التي تبدأ من القرن السادس الميلادي تعكس الفترة التي شهدت نضوج كيان الإمارة الأردنية الغسانية وتحولها إلى نظام ملكي أكثر تنظيمًا واستقرارًا. وقد تحقق هذا التحول على يد الملك الأردني الغساني الحارث بن جبلة، الذي كان أول من حمل لقب “ملك العرب” في عام ٥٣٠ ميلادي

أما المراحل الأولى لتأسيس الحكومات المحلية بقيادة الغساسنة الأردنيين، فتعود إلى القرن الأول الميلادي، حيث بدأت معالم التنظيم السياسي والاجتماعي تتبلور تحت قيادتهم. هذه الفترة المبكرة وضعت الأساس الذي مكّن الغساسنة لاحقًا من تأسيس مملكتهم القوية التي لعبت دورًا مهمًا في تاريخ المنطقة

الملوك

الحارث بن جبلة (٥٢٩- ٥٦٩ م)

اشتهر الملك الأردني الحارث بن جبلة، المعروف أيضًا بلقب الحارث بن أبي شمر أو ابن مارية، كواحد من أعظم ملوك الغساسنة وأكثرهم شهرة في المصادر التاريخية اليونانية والرومانية. تميز بشخصيته القيادية وذكائه السياسي، حيث استطاع الحفاظ على استقلالية شعبه الدينية ونسج تحالفًا متينًا مع الإمبراطورية البيزنطية، قائمًا على الاحترام المتبادل لعقيدة شعبه الأردني التي كانت تتبع المذهب المونوفيزي

بلغت المملكة الأردنية الغسانية ذروة اتساعها وقوتها في عهد الحارث بن جبلة، حيث امتدت أراضيها لتشمل البترا، البلقاء، صحراء الصفا (البادية الأردنية)، وسهول حوران الأردنية. وخلال فترة حكمه، حقق انتصارات حاسمة في معركتي عين أباغ ويوم حليمة ضد أعدائه التقليديين، المناذرة والفرس. نتيجة لهذه الانتصارات، منحه الإمبراطور البيزنطي جوستنيان ألقابًا تشريفية، منها بطريق، وهو لقب ذو طابع ديني وعسكري، وفيلارك بمعنى رئيس، ثم أُطلق عليه لقب ملك. كما أُلحق اسمه بألقاب أخرى مثل الأمجد والأشهر، تأكيدًا على مكانته الرفيعة

أحد أبرز إنجازات الحارث كان دفاعه عن المذهب المونوفيزي، الذي على الرغم من اختلافه عن المذهب الرسمي للإمبراطورية البيزنطية، استطاع ترسيخه داخل المملكة. تمكن الحارث من تعيين أكثر من ٨٩ أسقفًا مونوفيزيًا في مختلف أنحاء مملكته، وعزز علاقته بالإمبراطورة ثيودورا، زوجة الإمبراطور جوستنيان، التي كانت أيضًا من أتباع المذهب المونوفيزي. أسهمت هذه العلاقة في تعزيز أجواء التسامح الديني، مما ساعد في إنهاء العديد من مظاهر الاضطهاد الديني. وتظل رسالته إلى القس يعقوب البرادعي شاهدًا حيًا على الروابط الوثيقة بينه وبين القيادات الدينية في عصره

بعد حكم دام نحو أربعين عامًا، توفي الملك الحارث بن جبلة عام ٥٦٩م، تاركًا إرثًا سياسيًا ودينيًا عظيمًا. ومع وفاته، بدأت المصادر الكنسية تشير إلى ابنه وخليفته، الملك المنذر بن الحارث، الذي تابع مسيرة والده في قيادة المملكة الأردنية الغسانية

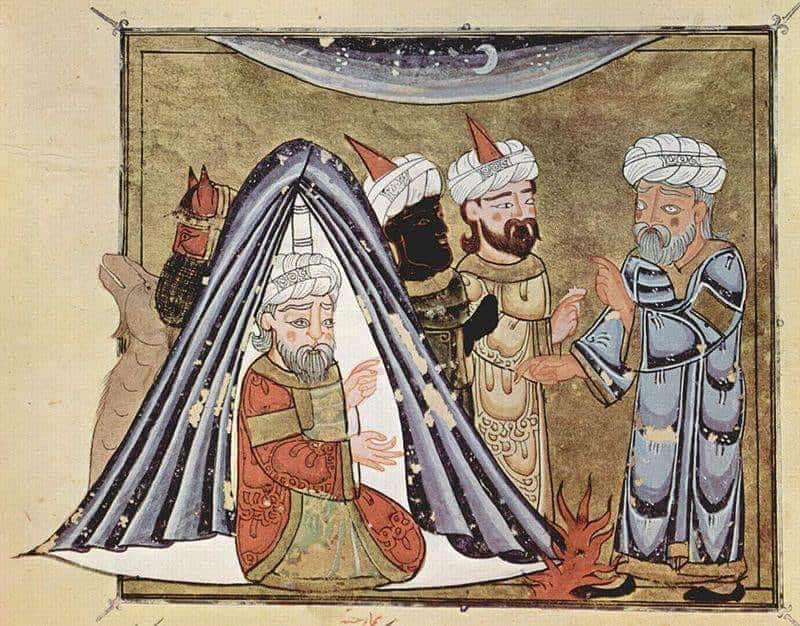

الصورة على اليمين: صورة تخيلية تصور الملك الغساني الحارث وهو في خيمته

الصورة على اليسار: صورة تخيلية للملك الحارث بجانب الامبراطور البيزنطي

المنذر بن الحارث (٥٦٩- ٥٨١ م)

اشتهر أبو كرب المنذر بن الحارث كواحد من أبرز ملوك الغساسنة الذين جمعوا بين الحنكة العسكرية والسياسة الدبلوماسية. سار على نهج والده في قيادة القبيلة، لكنه واجه تحديات كبيرة في علاقاته مع البيزنطيين. ففي فترة حكمه، كتب الإمبراطور جوستينيان قرارًا بعزله، ما أدى إلى انقطاع العلاقات بين الغساسنة والبيزنطيين لمدة ثلاث سنوات. إلا أن التهديدات الفارسية المتصاعدة دفعت البيزنطيين إلى التراجع عن قرارهم، مدركين حاجتهم الماسة لدعم المنذر في حماية مصالحهم، مما جعلهم يسعون لاسترضائه بأي ثمن

تمكن المنذر من تحقيق انتصار بارز على المناذرة، أعداء الغساسنة التقليديين، بعد أن أُبرم صلح مع البيزنطيين في مدينة الرصافة عند قبر القديس سرجيوس. في عام ٥٨٠م، سافر المنذر إلى القسطنطينية، حيث قُلِد تاجًا مُهدى من الإمبراطور تيباريوس، وهو شرف لم يحظَ به أي من ملوك الغساسنة قبله، الذين كانوا يكتفون بالإكليل التقليدي فقط

على الرغم من العلاقات الطيبة التي جمعته بالإمبراطور تيباريوس، إلا أن هذه العلاقات توترت لاحقًا بسبب حادثة مفصلية. أثناء حملة مشتركة بين القوات الغسانية والبيزنطية ضد الفرس، وُجد جسر نهر الفرات مقطوعًا، مما دفع البيزنطيين إلى اتهام المنذر بالخيانة والتواطؤ مع الفرس. ورغم هذه الاتهامات، طلب البيزنطيون الصلح مجددًا، وتم توقيع معاهدة سلام جديدة في الرصافة

لم يستمر هذا الصلح طويلًا، إذ حاول المنذر توطيد علاقاته مع البيزنطيين بشن حرب أخرى على المناذرة. لكن هذه المحاولات قوبلت باتهامات جديدة من قبل البيزنطيين، الذين اتهموه بتحدي سلطتهم والإمبراطورية. في أثناء حضوره لافتتاح كنيسة جديدة، وقع المنذر في الأسر بأمر من البيزنطيين، وتم ترحيله إلى القسطنطينية، ثم نُفي لاحقًا مع عائلته إلى جزيرة صقلية. بذلك انتهى حكمه الذي استمر قرابة ١٣ عامًا، تاركًا وراءه إرثًا من الإنجازات العسكرية والسياسية التي شكلت فصلًا مهمًا في تاريخ الغساسنة

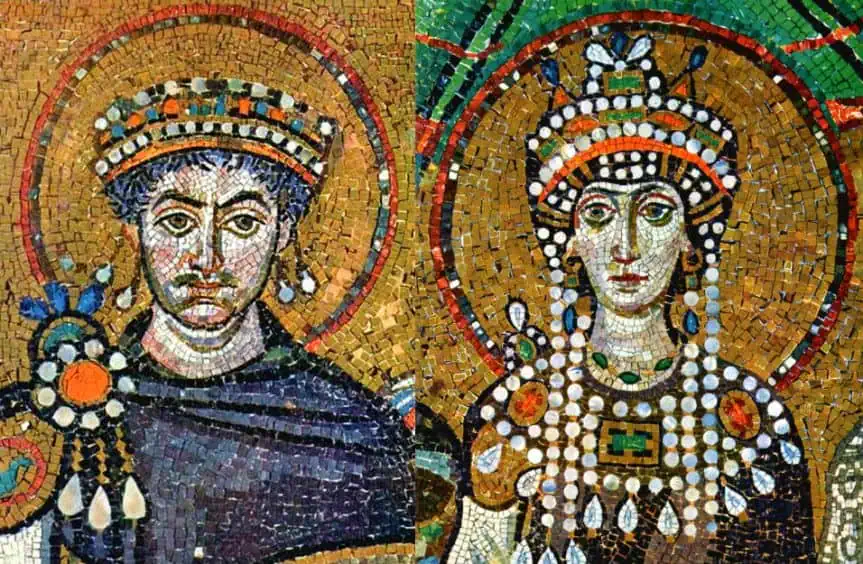

فسيفساء للإمبراطور جوستنيان وزوجته ثيودورا

النعمان بن المنذر

بعد نفي الملك المنذر، اشتعلت جذوة الغضب في نفوس أبنائه، فقاد الابن الأكبر النعمان بن المنذر حملة عسكرية ضد الحامية البيزنطية في مدينة بصرى. كانت هذه الحامية من أعظم القلاع العسكرية للبيزنطيين بعد دمشق، ولكن النعمان وجيشه تمكنوا من الانتصار عليها وغنموا منها غنائم عظيمة، مما اضطر البيزنطيين إلى التخلي عن ذخائرهم الحربية. لم تشر المصادر التاريخية بدقة إلى المدة التي استمرت فيها المملكة على هذا الوضع، لكن من المرجح أن حالة التوتر والصراع استمرت لوقت طويل، في نهاية المطاف، لجأ البيزنطيون إلى حيلة للإيقاع بالنعمان. استدرجوه بدعوى الصلح وطلبوا منه التوجه إلى أنطاكية، حيث قبضوا عليه وسجنوه ثم نفوه إلى جزيرة صقلية لينضم إلى والده المنفي هناك

بعد فقدان المنذر والنعمان، بات من الضروري أن يتوحد الغساسنة تحت راية قائد جديد. وقع الاختيار على الحارث الأصغر بن الحارث بن جبلة، وهو أخو المنذر بن الحارث. تولى الحارث الأصغر قيادة المملكة في ظروف صعبة، وتبعه عدة ملوك آخرين، لكن حكمهم أصبح محليًا بشكل أكبر، ولم تُسجَل الكثير من التفاصيل عن تلك الفترة سوى ما توصل إليه المؤرخ الألماني نولدكه. من خلال دراسة الشعر العربي القديم، تمكن نولدكه من استنتاج أسماء ستة ملوك أردنيين غساسنة حكموا في تلك الفترة، وهم

الحارث الأصغر بن الحارث الأكبر-

الحارث الأعرج بن الحارث الأصغر-

أبو حجر النعمان ( ٥٨٣- ٦١٤م)-

عمرو-

حجر بن النعمان جبلة بن الأيهم (آخر الملوك، حكم عام ٦٣٥م)-

جبلة بن الأيهم كان آخر حاكم فعلي للغساسنة. انتهى حكمه بعد هزيمته في معركة اليرموك عام ٣٦٣ م، حيث قاتل إلى جانب الجيش البيزنطي ضد المسلمين بقيادة خالد بن الوليد. بعد الهزيمة، انسحبت القبائل الأردنية الداعمة له، واضطر للرحيل إلى القسطنطينية، حيث قضى ما تبقى من حياته حتى وفاته

مع نهاية حكم جبلة، غادرت الأسرة الغسانية الحاكمة المشهد السياسي في الأردن. تفرق أفراد الأسرة في مصائر مختلفة، فقد انضم البعض إلى الفرس، بينما اعتُبر آخرون حكامًا محليين في مناطقهم. أما الجزء الأكبر، فقد انخرط في المجتمع الأردني وأصبح جزءًا من الدولة الأموية لاحقًا, تشير الروايات التاريخية إلى أن الفرع الحاكم من الغساسنة فقد قوته وتأثيره تدريجيًا بعد نفي المنذر والنعمان، ليتحول من قوة سياسية ودينية مركزية إلى ذكرى عريقة في صفحات التاريخ العربي

المراجع

أبحاث إرث الأردن, الأردنيون الغساسنة: الملوك والنظام

أبحاث ارث الأردن, مدخل عام

الماجدي، خ. (2012)، الأنباط: التاريخ، الميثولوجيا، الفنون، (ط1)، دمشق، دار نايا ودار المحاكاة

سالم. س. (2006)، تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط1) مصر: الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة

د. أحمد عويدي العبادي (2014) تاريخ الأردن وعشائره في العصور القديمة والوسيطة (ط1) عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع

علي. ج. (2001) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط4)، لبنان: بيروت، دار الساقي

العيسي، سالم (2007) تاريخ الغساسنة، ط1، دار النمير. دمشق: سورية

نولدكه (1933)، أمراء غسان من آل جفنة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت: لبنان

Social History Vol2, Part 2 Dumbarton Oaks, Harvard University

شيخو اليسوعي، ل.( 2011) الآداب النصرانية قبل الإسلام،(ط2) دار المشرق: بيروت

“Byzantium and the Arabs in the sixth century”الباحث عرفان شهيد في كتابه

سالم. س. (2006)، تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط1) مصر: الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة

علي. ج. (2001) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط4)، لبنان: بيروت، دار الساقي

قاشا. س (2005) صفحات في تاريخ المسيحيين العرب قبل الإسلام، (ط1) لبنان: بيروت، منشورات المكتبة البوليسية، سلسة الكنائس المسيحية الشرقية

الجميلي. أ. (2016) العلاقات الخارجية لدولة الغساسنة، (ط1) الأردن: عمان، دار أمجد

العيسى. س. (2007) الغساسنة: نسبهم، حروبهم، تنقلاتهم، ديانتهم، ثقافتهم، (ط1) سوريا: دمشق، دار النمير

خربوطلي، ش. و محمد. ي. العلاقات السياسية البيزنطية الغسانية في القرن السادس الميلادي. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية (مجلد 39)، العدد 2، 2017

الدين عند الأردنيين الغساسنة: المسيحية كثقافة وحضارة غسانية

الأسد، ناصر الدين . (1969)، القيان والغناء في العصر الجاهلي (ط2)، دار المعارف: مصر

تمجيد وقصة القديسين قزمان ودميان، موقع نبض الكنيسة

يموت، ب. (1934)، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ط1)، الدار الأهلية: بيروت

المرزباني، ع. (2005) معجم الشعراء (ط1)، دار صادر، بيروت