الغساسنة، جزء: ٢ – الاقتصاد في المملكة الأردنية الغسانية

امتدت حضارة المملكة الأردنية الغسانية لأكثر من أربعة قرون، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي في ازدهارها التجاري والثقافي. برع الغساسنة في تأمين الطرق التجارية وتوفير الحماية للقوافل التي مرت عبر أراضيهم، مما جعلهم جزءًا أساسيًا من شبكة التجارة العالمية في العصور القديمة ومساهمين بارزين في تشكيل الهوية الحضارية للأردن

لعب الموقع الاستراتيجي للمملكة الأردنية الغسانية دورًا محوريًا في ازدهارها الاقتصادي، حيث شكلت المملكة نقطة التقاء لأهم طرق التجارة العالمية في العالم القديم. وقد جعلها هذا الموقع مركزًا حيويًا للحركة التجارية، حيث استفادت بشكل كبير من القوافل التجارية القادمة من الشرق الأقصى والهند، وأيضًا تلك المتجهة إلى مصر أو العابر منها نحو البحر الأبيض المتوسط

على الرغم من التحديات الناتجة عن الظروف الحربية المتقلبة، وخاصة النزاعات المستمرة مع المناذرة والفرس الساسانيين، نجحت المملكة في خلق بيئة آمنة للقوافل التجارية. فالحروب في العالم القديم لم تكن دائمًا تعرقل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إذ حرصت الحضارات القديمة على إبرام عهود واتفاقيات خاصة لضمان سلامة القوافل

تميّز الأردنيون الغساسنة بإجادتهم لهذه المهمة الصعبة، حيث تولوا مسؤولية تأمين الطرق التجارية وضمان سلامة البضائع المارة عبر أراضيهم. وقد ساهم هذا الدور بشكل كبير في تعزيز مكانتهم الاقتصادية والسياسية، وجعل من مملكتهم مركزًا تجاريًا وصناعيًا مزدهرًا في قلب المنطقة

:أهم محاور الاقتصاد الغساني وكيف استغل الأردنيون الغساسنة بحكمة وذكاء موقعهم الاستراتيجي

الطرق التجارية في العهد الغساني

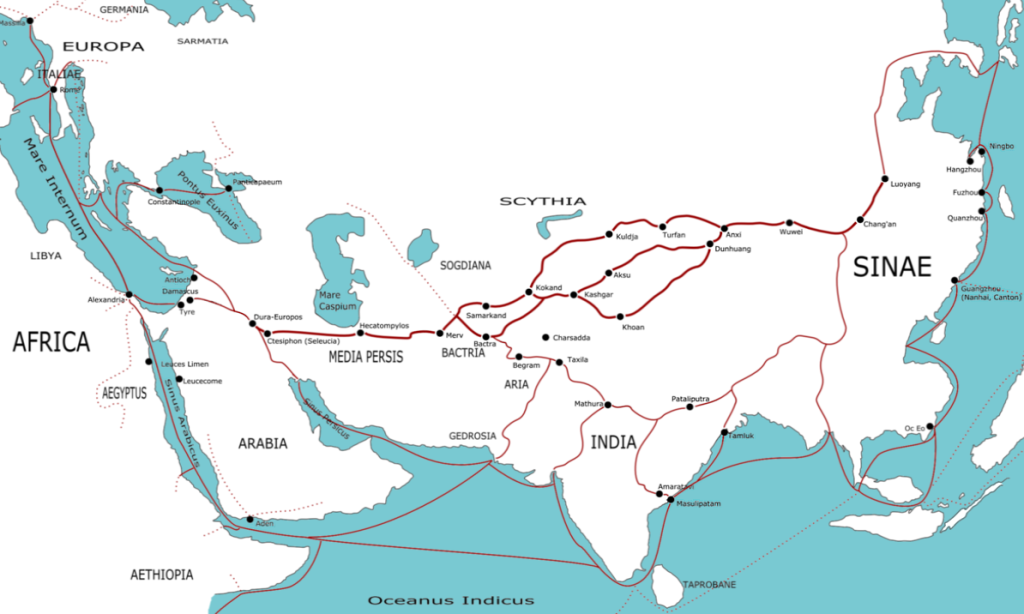

يُعد طريق الحرير أحد أعظم الطرق التجارية التي عرفها العالم القديم، إذ كان بمثابة شريان يربط بين حضارات الشرق والغرب. امتد هذا الطريق من الشرق الأقصى، بدءًا من الصين (مدينة تشانغ آن تحديدًا) واليابان والهند، عبر مناطق نفوذ الإمبراطورية الفارسية، وصولاً إلى المشرق العربي (الأردن، العراق، سوريا، ومصر)، ومنها إلى الغرب، حيث الإمبراطوريات اليونانية والرومانية، وكان مركزها مدينة أنطاكية

لم يكن طريق الحرير مجرد مسار واحد، بل تفرعت منه طرق تجارية ثانوية لعبت أدوارًا حيوية في ربط المدن والحواضر ببعضها البعض. في زمن الأردنيين الغساسنة، كان التقسيم الأكثر شيوعًا لطريق الحرير هو إلى مسارين رئيسيين: طريق البحر وطريق البر. طريق البحر امتد من الصين إلى سريلانكا (المعروفة قديمًا بسيلان)، ثم إلى البحر الأحمر. أما طريق البر، فقد مر عبر آسيا الوسطى، عابرًا بلاد فارس وبلاد الرافدين، ووصولًا إلى الأراضي الأردنية

طريق الحرير أحد أشهر الطرق التجارية في العالم القديم، وقد شكل الأردن محطة بارزة على امتداده

كان للأردن، في ظل مملكة الغساسنة، دور محوري في النشاط التجاري عبر طريق الحرير. مثل الطريق البري أهمية كبرى، حيث عبر الأراضي الأردنية من خلال وادي السرحان (دومة الجندل)، وصولًا إلى المدن الغسانية التي ازدهرت تجاريًا مثل الجابية في حوران الأردنية، وبيت راس، وجرش، ومادبا. شكلت هذه المدن مراكز حيوية للتبادل التجاري واستراحة للقوافل القادمة من الشرق والمتجهة إلى الغرب

أما طريق البحر، فقد عزز دور ميناء أيلة (العقبة حاليًا) كمحطة مهمة تربط بين التجارة البحرية القادمة من البحر الأحمر والموانئ الداخلية للأردن. لعب هذا الطريق دورًا حاسمًا في استيراد السلع الفاخرة، مثل الحرير والتوابل، وتصدير المنتجات المحلية كالبخور والقمح والنحاس

كان النظام التجاري الأردني في عهد الغساسنة جزءًا أساسيًا من شبكة التجارة العالمية في العالم القديم. وقد استثمر الغساسنة موقعهم الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز ازدهار مملكتهم اقتصاديًا وثقافيًا، مما جعل الأراضي الأردنية نقطة تلاقٍ بين الشرق والغرب، وشريانًا نابضًا للحضارة والتجارة

حماة القوافل: دور الغساسنة الأردنيين في حماية التجارة العالمية

برز الأردنيون الغساسنة كركيزة أساسية في حركة التجارة العالمية خلال حقبة ازدهار طرق القوافل، حيث لعبوا دورًا رياديًا في تنظيم وحماية مسارات التجارة. كانت قوافلهم تجوب الأراضي حاملة بضائع متنوعة، شملت الخمر والمحاصيل الزراعية والثياب وسلعًا أخرى، مما جعلهم جزءًا لا يتجزأ من شبكة التجارة العالمية. لهذا السبب، عُرفوا بلقب حماة القوافل

تحديات طريق الحرير

كان طريق الحرير، الذي يعد أحد أعظم المسارات التجارية في التاريخ، مليئًا بالتحديات الجغرافية والمخاطر الأمنية. فقد امتد عبر تضاريس صعبة تنوعت بين الصحارى القاحلة والجبال الشاهقة، بالإضافة إلى الظروف الجوية القاسية. كما انتشرت عصابات قطاع الطرق التي شكلت تهديدًا دائمًا للقوافل التجارية. وعلى الرغم من المعاهدات التي أبرمتها الإمبراطوريات القديمة لضمان مرور القوافل بأمان، كانت الحدود والثغور دائمًا في حالة تأهب تحسبًا لأي خروقات

في خضم هذه الظروف، تميز الأردنيون الغساسنة بقدرتهم على حماية القوافل وضمان وصولها إلى وجهاتها. حظي الغساسنة بدعم الإمبراطورية البيزنطية، وكانوا في صراع دائم مع المناذرة المدعومين من الإمبراطورية الفارسية. بلغت هذه الصراعات ذروتها في معركة عام ٥٥٤ ميلادي، التي انتصر فيها الغساسنة على المناذرة، مما رسخ قوتهم في المنطقة

وعقب هذا الانتصار، أسفرت المفاوضات بين البيزنطيين والفرس عن توقيع معاهدة السلم لعام ٥٦١ ميلادي. نصت هذه المعاهدة على منح الغساسنة الحق في معاقبة أي جهة تتعدى على القوافل التجارية، إلى جانب مسؤوليتهم عن تأمين مرورها مقابل ضريبة يجمعونها من التجار. كان هذا الاتفاق يعكس الثقة في قدرة الغساسنة على إدارة هذه المهمة الحساسة

استطاع الأردنيون الغساسنة الوفاء بهذه المسؤولية بفضل تفوقهم العسكري ومعرفتهم الدقيقة بطبوغرافية المنطقة. فقد كانوا على دراية بالممرات الآمنة وطرق التفافية تُجنب القوافل المخاطر، مما عزز مكانتهم كحماة للتجارة وأبرزهم كحلفاء يُعتمد عليهم آنذاك، بهذا الدور، لم يكن الغساسنة مجرد مملكة صغيرة على حدود الإمبراطوريات، بل كانوا قوة مؤثرة في تسيير عجلة التجارة العالمية، وحماة للثروة الاقتصادية التي عبرت طرق بلاد الشام. إرثهم كـحماة القوافل يبقى شاهدًا على حكمتهم وشجاعتهم ودورهم في صون الحضارة والتجارة

الطريق العربي الغربي: الشريان التجاري في عهد الغساسنة

في ظل الصراعات المستمرة بين الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، برزت أهمية الطريق العربي الغربي كممر استراتيجي جديد يتفرع عن طريق الحرير الشهير. أسهم هذا الطريق في تعزيز التواصل والتجارة في المنطقة، لا سيما خلال القرن الخامس الميلادي عندما انخرط الأردنيون الغساسنة في صراعات ضد المناذرة تحت راية الإمبراطورية البيزنطية

بدأ الطريق العربي الغربي من اليمن شمالًا، ومر عبر مدينة تبوك التي كانت حينها تحت النفوذ الغساني. ومن هناك، اتجه الطريق نحو المدن الأردنية المزدهرة، مثل البتراء والربّة ومعان ومادبا وعمان. إذا كانت القوافل متجهة نحو البحر الأبيض المتوسط، فإنها كانت تعبر أيضًا الميناء الغساني في غزة، الذي كان نقطة حيوية للتجارة الإقليمية والدولية

أصبحت المملكة الأردنية الغسانية مركزًا حيويًا على هذا الطريق التجاري، حيث فرضت سيطرتها وضمنت أمن القوافل المارة. أدى ذلك إلى ازدهار الحواضر الأردنية وتطورها بفضل حركة التجارة النشطة، التي انعكست إيجابيًا على الاقتصاد والثقافة في المنطقة

خريطة الطريق العربي الغربي: المسار التجاري الذي استحدثه الأردنيون الغساسنة وأشرفوا على حمايته

Shahid. E (2009) Bazantinum and Arab in the sixth century :المصدر

امتد نفوذ الغساسنة إلى جنوب الجزيرة العربية، حيث كانت محطات الاستراحة في نجران تربطهم بشبكة تجارية ودينية واسعة. تميز نجران باعتناق أهلها للمسيحية، مما عزز الروابط الثقافية والدينية مع الغساسنة، الذين لعبوا دورًا بارزًا في نشر الحضارة المسيحية في المنطقة

على الرغم من أهمية طريق الحرير الرئيسي، إلا أن الطريق العربي الغربي اكتسب أهمية خاصة بالنسبة للأردنيين الغساسنة. أتاح لهم هذا الطريق الانخراط بعمق في التجارة طويلة المدى، سواء عبر الطرق البرية التي تخترق الجزيرة العربية أو البحرية التي تمر بفلسطين. ومن اللافت أن الأمير الغساني أبو كرب، شقيق الملك الحارث الغساني، أشرف على ولاية فلسطين، مما أضاف بعدًا سياسيًا واستراتيجيًا لهذا الطريق

نتيجة لهذه الخبرات التجارية والعسكرية الطويلة، طوّر الغساسنة أساليب دفاعية متقدمة لتأمين الطريق، مما ساعدهم على الحفاظ على استقرار الممر التجاري الحيوي

طريق وادي السرحان الأردني

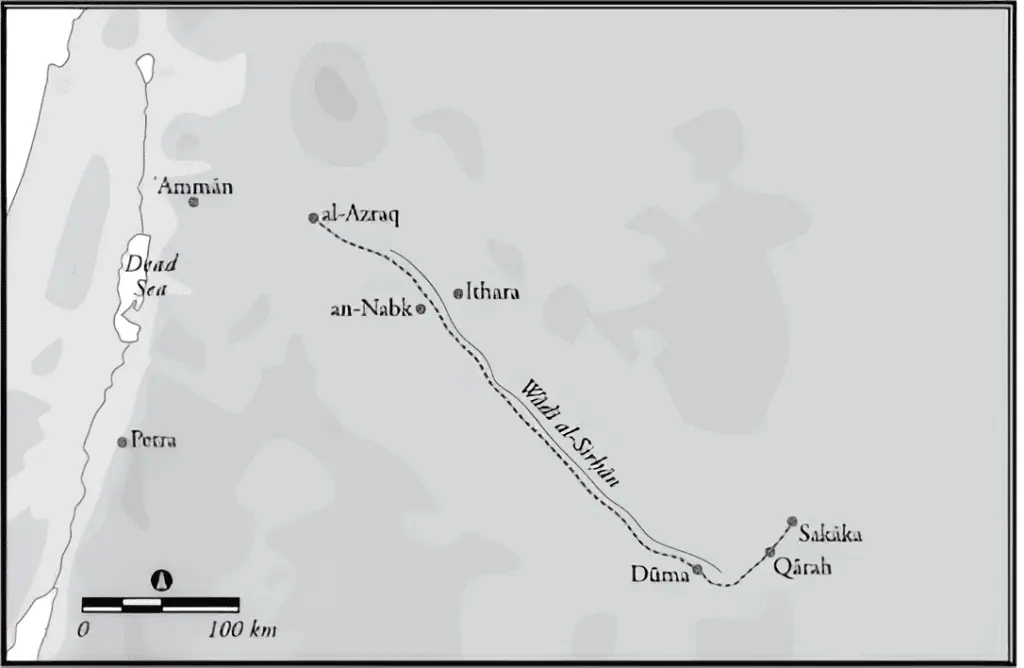

يعتبر طريق وادي السرحان الأردني، والذي يُعرف أيضًا باسم وادي الأزرق، أحد أبرز المعالم الجغرافية في شمال شرق الأردن. يمتد هذا الطريق من حوض الأزرق في الشمال الشرقي وصولاً إلى بادية الصفاوي في الجنوب، وكان ولا يزال يعتبر موطنًا تقليديًا للقبائل الأردنية التي استقرت في البادية الشمالية على مر العصور

اكتسب وادي السرحان شهرة كبيرة بمروره بعدد من المدن الأردنية الغسانية القديمة، مثل دومة الجندل والنبك والأزرق ودوما. كما شهد هذا الوادي العديد من المعارك الحربية البارزة، ومن أبرزها معركة الملك الغساني الحارث ضد قبائل تميم، مما أضاف إلى طريقه أهمية تاريخية كبرى

تتميز المنطقة بخصائص جغرافية وبيئية جعلت منها نقطة حيوية في المنطقة، حيث يعتبر الوادي منخفضًا يتجمع فيه مياه الأمطار التي تتدفق من حوض الأزرق، إضافة إلى احتوائه على حوض مائي جوفي ضخم. وبفضل هذه المزايا الطبيعية، أصبح الطريق أحد أهم مسارات التجارة في المنطقة. كما أن الجيولوجيا الفريدة لهذا الوادي جعلت من صخور وادي السرحان واحدة من أبرز مصادر الملح في المشرق العربي

لعب الغساسنة دورًا محوريًا في تأمين وازدهار التجارة على طول هذا الطريق، حيث أولوا اهتمامًا كبيرًا به بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف المناطق المجاورة

خريطة تُظهر طريق وادي السرحان الأردني: مسار تجاري أسّسه الأردنيون الغساسنة وأشرفوا على حمايته

Shahid. E (2009) Bazantinum and Arab in the sixth century :المصدر

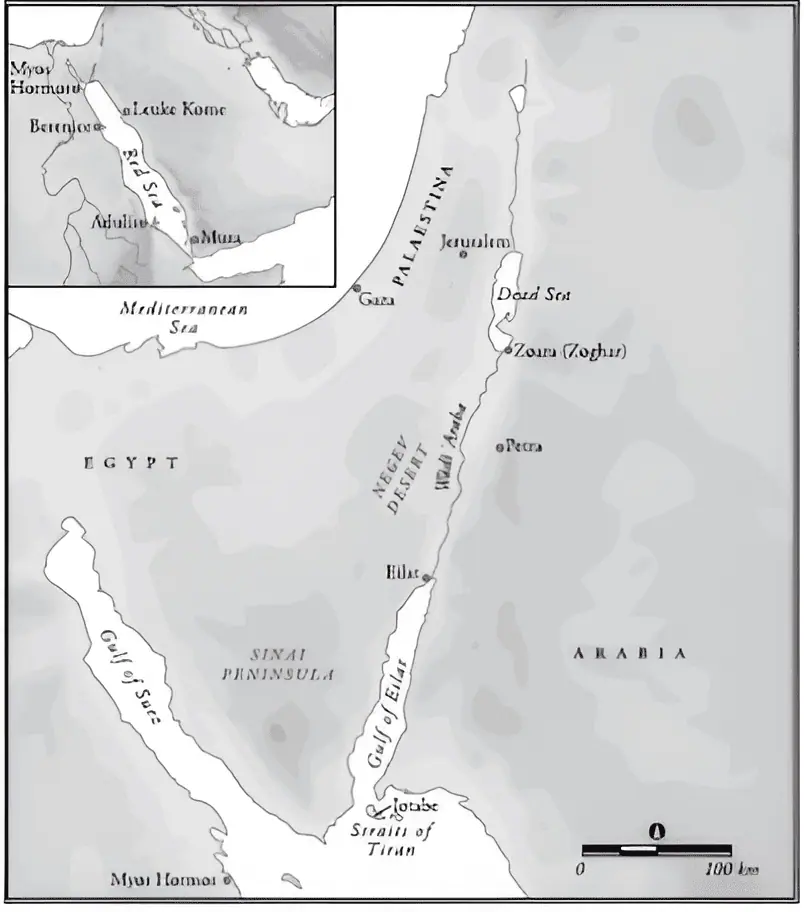

الطريق البحري الغساني

امتلك الغساسنة الأردنيون شبكة من الطرق التجارية البرية التي سهلت التنقل والتبادل التجاري، ولكنهم لم يغفلوا أهمية تأسيس طرق بحرية تتيح لهم الوصول إلى الأسواق الغربية عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. في المملكة الأردنية الغسانية، تولى الأمير أبو كرب، شقيق الملك الحارث بن جبلة، إدارة الشق الجنوبي من المملكة، الذي ضم ميناءين هامين: الأول في مدينة صوغر إحدى المدن الأردنية المسيحية الخمس التي كانت تعرف باسم “البنتابوليس”، والثاني هو ميناء أيلة أو إيلات (الاسم القديم للعقبة). من خلال هذين الميناءين، بالإضافة إلى ميناء غزة، تمكّن الغساسنة من ربط أسواق المملكة الأردنية مع الأسواق البيزنطية والمصرية

تميز الغساسنة بقدرتهم الكبيرة في إدارة موانئهم وتوفير الحماية اللازمة لها، مما أسهم في ازدهار التجارة في جنوب المملكة الأردنية الغسانية. وكان البحر الأحمر يشكل شريانًا تجاريًا بالغ الأهمية، وخاصة بوجود جزيرة أيوتاب (التي تعرف اليوم بجزيرة تيران)، التي كانت تشكل محطة تجارية حيوية للسفن المحملة بالبضائع. وقد لعب الملك جبلة بن الحارث دورًا كبيرًا في استعادة مكانة الجزيرة التجارية بعد أن فقدت هذه الأهمية عقب انتهاء حكم السلالة البطلمية

وبذلك، اكتسب ميناء أيلة الأردني مكانة تجارية بارزة في عهد الغساسنة، ليصبح نقطة التقاء حيوية للقوافل والسفن التجارية، ويعد بوابة للمشرق العربي إلى حضارات العالم القديم التي امتدت خلف المحيط الهندي. ولا يزال ميناء العقبة الأردني اليوم يحتفظ بتلك الأهمية الاستراتيجية التي كانت لها في العصور الغسانية

خريطة تُبرز الطريق البحري الغساني وأبرز الموانئ: ميناء غزة وميناء صوغر

Shahid. E (2009) Bazantinum and Arab in the sixth century :المصدر

المعارض التجارية والأسواق

من أبرز سمات الحضارة الأردنية الغسانية كان انتشار الأسواق والمعارض التجارية التي أسهمت في ربط مناطق واسعة من العالم القديم. فقد حرص الغساسنة على تطوير وتنظيم طرق تجارية بديلة، مما ساهم في انتشار هذه الأسواق على طول تلك الطرق. وكانت هذه الأسواق تحتضن منتجات متنوعة من مختلف أنحاء العالم، حيث كانت تجذب التجار من الإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية والفارسية، فضلاً عن العرب القادمين من الجزيرة العربية والعراق. وقد تم تداول سلع متنوعة تشمل منتجات من إفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأقصى

خلال الحقبة الهلنستية، شهدت الأردن ظهور مدن ذات حكم مستقل، عرفت بمدن الديكابوليس. وقد نبعت فكرة هذه المدن من طبيعة الشعب الأردني الغساني الذي كان يتمسك بحريته واستقلاله، ورفض فرض ولاية أجنبية عليه. كانت مدن الديكابوليس الأردنية تشمل مدنًا مثل فيلادلفيا وبيلا وأرابيلا وجدارا وكانثا ودايون وهيبوس وجراسا. هذه المدن تُعرف حاليًا بأسمائها الحديثة: عمان وطبقة فحل وأم قيس وأم الجمال وإيدون والحصن وجرش. وقد استمرت هذه المدن في أداء دورها التجاري والحضاري لعدة قرون

يمكننا إذن تصور أن هذه المدن الثماني كانت تشكل شبكة تجارية حيوية، تربط بين الشرق والغرب، وتعمل كمراكز للقاء الحضارات المختلفة، حيث يتم تبادل المعارف والسلع. وقد أمنت المملكة الأردنية الغسانية هذه المدن بفضل حمايتها من قبل جنودها الشجعان، مما ساهم في ازدهار تجارتها وسلامة قوافلها

بعيدًا عن مدن الديكابوليس، كانت هناك أيضًا أسواق محلية شهيرة في سهول حوران الأردنية، مثل سوق دير أيوب (شيخ سعد) وسوق أدريعات (درعا) وسوق بوسطرا (بصرى). كانت هذه الأسواق مراكز حيوية تتوقف عندها القوافل التجارية القادمة من الجنوب والشمال والشرق. وقد تولى الأردنيون الغساسنة دور حماية هذه القوافل، بالإضافة إلى جمع الضرائب وتنظيم حركة التجارة بين المناطق المختلفة

خريطة تبين مدن الديكابوليس الأردنية، التي شكلت مراكز تجارية محورية

على امتداد الطرق التجارية الأردنية الغسانية

تحصيل الضرائب

مارس الغساسنة في الأردن عملية تحصيل الضرائب بكفاءة عالية، حيث كانت الضريبة تُفرض بنسبة معينة، غالبًا عُشر أو ثُمن البضائع، كأجرة مقابل تأمين وحماية الطرق التجارية. وفقًا للمصادر التاريخية، كان الغساسنة يقومون بتحصيل هذه الضريبة من قوافل قبيلة جذام الأردنية، التي كانت تستفيد من الحماية التي يقدّمها الغساسنة لتأمين سير قوافلها عبر الطرق التي كانوا يسيطرون عليها

لكن تحصيل الضرائب لم يكن مجرد وسيلة لجمع الإيرادات، بل كان جزءًا من نظام أمني واقتصادي متكامل، يعكس مدى قوة الدولة الغسانية. فقد شكلت هذه الضرائب إحدى الأدوات التي عززت من سيطرة الغساسنة على الطرق التجارية الحيوية التي تربط بين الشام والحجاز، مما أتاح لهم ضمان الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح اقتصادية هامة

الزراعة في المملكة الأردنية الغسانية

على الرغم من قلة المصادر التي تتعلق بتفاصيل الزراعة في المملكة الأردنية الغسانية، فإن هناك إشارات تدل على ازدهار هذا القطاع في تلك الحقبة. ففي التراث العربي القديم، ورد ذكر “جنان آل غسان”، وهو تعبير يشير إلى وجود واحات زراعية خصبة وكروم تمتد في مناطق متعددة، ما يبرز الاهتمام الكبير بالزراعة

وكان من المرجح أن الغساسنة قد استفادوا من شبكات معقدة من قنوات الري، التي كانت تنقل المياه من مصادر جوفية هامة مثل حوض الأزرق ووادي السرحان، إضافة إلى المصادر السطحية مثل نهر الأردن، بحيرة طبريا، وسيل الزرقاء. هذه الشبكات ساعدت على ضمان ري الأراضي الزراعية، مما ساهم في ازدهار المحاصيل الزراعية

كما أن الأسواق التجارية في تلك الفترة كانت مليئة بأنواع مختلفة من الحبوب والمحاصيل الزراعية، مما يعكس النشاط الزراعي المزدهر. وتُعتبر الخصوبة العالية للأراضي في معظم مناطق الأردن عاملًا رئيسيًا ساعد على نجاح الزراعة هناك، مما أتاح للمملكة الغسانية الاستقرار الاقتصادي والازدهار

الحرف والمهن في المجتمع الغساني

تعددت الحرف والمهن في بلاد الأردنيين الغساسنة، ما يعكس تنوعًا كبيرًا وإنتاجية عالية في المجتمع الغساني. من أبرز هذه المهن كانت دباغة الجلود، حيث ازدهرت صناعة الأحذية الجلدية والمصنوعات التي تتعلق بالأحصنة ومتطلبات الحروب. كما برع الغساسنة في حياكة الثياب والغزل، وكانوا معروفين بإنتاج أثواب فاخرة تتناسب مع عصرهم. ويعود هذا الازدهار إلى موقعهم الاستراتيجي على الطرق التجارية، وخصوصًا في تجارة الحرير التي كان لهم دور كبير في تأمينها وحمايتها

ولم يقتصر براعتهم على تلك الصناعات فحسب، بل اشتهر الملاحة البحرية أيضًا في موانئهم مثل ميناء أيلة، صوغر، وغزة، ما يدل على إتقانهم لهذا المجال. أما حرفة النجارة فقد كانت حرفة رائجة ومقدسة، حيث ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالدين، إذ كان السيد المسيح نفسه نجارًا، مما أعطاها أهمية خاصة في المجتمع الغساني

فيما يتعلق بالصناعات الحربية، فقد تفوق الغساسنة بشكل ملحوظ. اشتهرت قرية المشارف في البلقاء بإنتاج السيوف، وكان السيف المشرفي يُعدّ من أروع السيوف من حيث الجودة. كذلك برز صانع السيوف الغساني “سرجس”، الذي اشتهر بصناعة سيوف أُطلق عليها اسم “السُرجيات”، والتي جُوّدت بمهارة فائقة. كما ذكر الشاعر العجاج السُرجيات في قصيدته قائلاً: وبالسُرجيات يخطفن القصر“

وتشير المرويات التاريخية إلى أن بلقيس ملكة سبأ أهدت الملك سليمان سبعة سيوف، وصل منها اثنان إلى الملك الغساني الحارث بن جبلة، وهما “المخدم” و “الرسوب” ، مما جعل سيوف الغساسنة تحظى بشهرة كبيرة لجودتها الفائقة وفعاليتها العالية

وفي رسالته الشهيرة، تناول العالم الكندي سيوف الغساسنة، مشيرًا إلى شفراتها الممتازة التي تتميز بتنوع القدود، بما في ذلك السيوف العراض والدقاق والقصار. كما ذكر سيوف “الشراة” التي صُنعت من حديد الزماهن، وتفردت بشكلها الرقيق والطويل. بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن سيوف “الديافية”، التي سُميت نسبة إلى منطقة دياف جنوب البترا، مما يعكس التنوع والإبداع الكبير الذي ميز الصناعات الغسانية

الترف الحضاري والحرية والعقلية العلمية

امتدت مملكة آل غسان لأكثر من أربعة قرون، وقد تميزت بتراث حضاري رفيع المستوى. يعتبرها العديد من الباحثين في مجال دراسة الحضارات القديمة نقطة وصل محورية بين حياة البدو في البادية الأردنية الشرقية والجنوبية، وبين التحولات نحو الحياة المدنية المتقدمة

على الرغم من قلة المصادر التي تناولت تفاصيل الحياة الاجتماعية للغساسنة في الأردن، فقد تمكّن الباحث والمؤرخ البروفيسور عرفان شهيد من تسليط الضوء على جوانب متعددة من حياتهم من خلال مؤلفاته القيمة، خاصة تلك التي جاءت تحت عنوان “الإمبراطورية البيزنطية والعرب”. في هذه المجلدات، تناول شهيد العديد من الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت في حياة الغساسنة، مما ساعد في تقديم صورة واضحة عن نمط حياتهم وتفاعلهم مع بيئتهم

لقد ترك الأردنيون الغساسنة، الذين سكنوا مناطق البلقاء وصولًا إلى معان، بصمات واضحة في تشكيل الهوية الحضارية والاجتماعية للأردنيين اليوم. ومن خلال هذا البحث، يمكننا أن نلاحظ مدى التقارب بين تلك الحضارة القديمة وبين حياتنا المعاصرة، وهو ما يسلط الضوء على تأثيرها العميق والمستمر في تاريخنا وحاضرنا

المراجع

أبحاث ارث الأردن, حماة القوافل وحملة السيوف المَشرَفية: ملامح الاقتصاد الأردني الغساني

أبحاث ارث الأردن, مدخل عام

الماجدي، خ. (2012)، الأنباط: التاريخ، الميثولوجيا، الفنون، (ط1)، دمشق، دار نايا ودار المحاكاة

سالم. س. (2006)، تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط1) مصر: الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة

د. أحمد عويدي العبادي (2014) تاريخ الأردن وعشائره في العصور القديمة والوسيطة (ط1) عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع

علي. ج. (2001) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط4)، لبنان: بيروت، دار الساقي

العيسي، سالم (2007) تاريخ الغساسنة، ط1، دار النمير. دمشق: سورية

نولدكه (1933)، أمراء غسان من آل جفنة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت: لبنان

Social History Vol2, Part 2 Dumbarton Oaks, Harvard University

شيخو اليسوعي، ل.( 2011) الآداب النصرانية قبل الإسلام،(ط2) دار المشرق: بيروت

“Byzantium and the Arabs in the sixth century”الباحث عرفان شهيد في كتابه

سالم. س. (2006)، تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط1) مصر: الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة

علي. ج. (2001) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط4)، لبنان: بيروت، دار الساقي

قاشا. س (2005) صفحات في تاريخ المسيحيين العرب قبل الإسلام، (ط1) لبنان: بيروت، منشورات المكتبة البوليسية، سلسة الكنائس المسيحية الشرقية

الجميلي. أ. (2016) العلاقات الخارجية لدولة الغساسنة، (ط1) الأردن: عمان، دار أمجد

العيسى. س. (2007) الغساسنة: نسبهم، حروبهم، تنقلاتهم، ديانتهم، ثقافتهم، (ط1) سوريا: دمشق، دار النمير

خربوطلي، ش. و محمد. ي. العلاقات السياسية البيزنطية الغسانية في القرن السادس الميلادي. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية (مجلد 39)، العدد 2، 2017

الدين عند الأردنيين الغساسنة: المسيحية كثقافة وحضارة غسانية

الأسد، ناصر الدين . (1969)، القيان والغناء في العصر الجاهلي (ط2)، دار المعارف: مصر

أبحاث إرث الأردن، الحياة الاجتماعية عند الغساسنة الأردنيون

أبحاث إرث الأردن المنشورة، كنيسة القديسين قزمان ودميان في جرش

أبحاث إرث الأردن، المجتمع الغساني، الترف الحضاري والحرية

أبحاث إرث الأردن، الغساسنة: العلاقات السياسية الخارجية

تمجيد وقصة القديسين قزمان ودميان، موقع نبض الكنيسة

يموت، ب. (1934)، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ط1)، الدار الأهلية: بيروت

المرزباني، ع. (2005) معجم الشعراء (ط1)، دار صادر، بيروت