الغساسنة، جزء: ٣ – تطور حضاري إلى الرفاهية الاجتماعية والثقافية

كان المجتمع الأردني الغساني نموذجًا فريدًا بين البداوة والحضارة، حيث تطور التنظيم القبلي ليأخذ طابعًا أكثر تعقيدًا وتأثيرًا في المنطقة. استطاع الغساسنة أن يحققوا نفوذًا واسعًا، ما جعلهم قوة سياسية واجتماعية بارزة في ظل تأثرهم بالحضارة الرومانية، يبرز هذا التوازن بين تقاليد البداوة والتطور الحضاري في جوانب حياتهم المختلفة

تطوّر التنظيم القبلي في المجتمع الأردني الغساني ليأخذ طابعًا أكثر حضارة وتعقيدًا، حيث استطاعت القبيلة تحقيق نفوذ قوي وسيطرة واسعة. وسرعان ما تعاظم تأثير الغساسنة ليشمل معظم القبائل العربية في المنطقة، ما جعلهم قوة سياسية واجتماعية بارزة. هذا الصعود الكبير في مكانتهم دفع الإمبراطورية الرومانية إلى الاعتراف بزعيمهم، الحارث بن جبلة الغساني، ومنحه لقب “ملك”. بهذا اللقب، أصبح الحارث بمثابة رئيس لحكومة مركزية تدير شؤون القبائل وتنسق بينها تحت مظلة الغساسنة، مما عزز مكانتهم كحلفاء للإمبراطورية الرومانية وحماة لحدودها الجنوبية

تطور المجتمع الأردني الغساني بين البداوة والحضارة

انتقل الأردنيون الغساسنة سريعًا من حياة البداوة إلى نظام المدينة، دون أن يتخلوا عن العادات والتقاليد البدوية التي شكلت جزءًا أصيلًا من هويتهم الثقافية. وكما هو شائع في المجتمعات القبلية، كان لديهم نظام قيادي يرتكز على وجود شيخ أو رئيس قبيلة، وهو تقليد ظل مستمرًا حتى مع تبنيهم أسلوب الحياة الحضرية. ويظهر تأثير هذا النظام القبلي بوضوح في النقوش والمخطوطات التي توثق أسماء الأشراف والشيوخ، مما يبرز استمرارية الروابط القبلية في ظل التطور الحضري

مع تأثر المجتمع الأردني الغساني بالحضارة الرومانية، انعكس هذا التأثير على بعض جوانب الحياة، خاصة في التاريخ المسيحي، حيث تم توثيق أسماء الشخصيات البارزة باللغة اليونانية. في المصادر اليونانية، ورد ذكر الملك الحارث باسم “أريتاس”، ووُصف بأنه “قائد جميع مسيحيي الحواضر”. هذا الوصف يعكس اندماج التنظيم القبلي التقليدي مع نمط القيادة الحضري، إذ تطور دور الحارث من كونه شيخًا قبليًا إلى قائد ثم ملك، مما يعكس التحول الذي شهده المجتمع الأردني الغساني بين البداوة والحضارة

كما تشير النقوش إلى وجود طبقة الأشراف في قبائل آل غسان، وهي طبقة لعبت دورًا محوريًا فيما يمكن وصفه بحكم الأقلية، حيث أثرت بشكل مباشر على قرارات الحاكم. يميز هذا النظام الغساني عن المجتمع القبلي التقليدي في شبه الجزيرة العربية، الذي كان يعتمد على نظام أكثر بساطة في القيادة القبلية

كما يشير التدرج الاجتماعي في المجتمع الغساني إلى وجود طبقة متوسطة تضم المزارعين الذين كانوا يشكلون شريحة أساسية في الإنتاج الزراعي، يليهم التجار والحرفيون الذين ساهموا في الاقتصاد المحلي، وصولًا إلى طبقة العبيد التي كانت تمثل أدنى درجات السلم الاجتماعي. يعكس هذا النظام الطبقي التغيرات التي طرأت على المجتمع الغساني نتيجة تبنيه للنظم الحضرية، مع احتفاظه بجذوره القبلية

الطعام في ثقافة الغساسنة الأردنيين

كان الطعام لدى الأردنيين الغساسنة رمزًا حضاريًا عريقًا يعكس القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تميّز مجتمعهم، وأبرزها قيمة الكرم. تجلى هذا الكرم في تقليد فريد عرف بـ”نار القِرى”، وهي نار كانت تُشعل خصيصًا لإكرام الضيوف، ولم تكن تنطفئ أبدًا، مما يعكس روح الجود المستمرة لديهم. ورد في التراث الشعبي قول: “نارهم وقّادة”، تأكيدًا على هذه العادة التي ميزتهم عن غيرهم من القبائل

أصبح كرم الغساسنة مضربًا للأمثال في الأدبيات العربية، حيث قيل: “أوقر للضيف من بني غسان”. وقد لقب الملك الغساني امرؤ القيس بـ”قاتل الجوع” لدوره في إغاثة الناس أثناء المجاعات، مما يعكس الدور الإنساني للغساسنة في مجتمعهم. عُرف الغساسنة أيضًا بـ”أهل الطيبات”، في إشارة إلى جودة طعامهم وذائقتهم الرفيعة التي حظيت بإعجاب حتى المؤرخين اليونانيين، الذين رغم انتقادهم لبعض المجتمعات العربية آنذاك، أشادوا بتقدم الغساسنة الاجتماعي وحسن ذوقهم، بقولهم إنهم ذوو ذائقة حسنة وتقدم اجتماعي وانفتاح كبير

تميزت مأكولات الغساسنة بالأصالة والفخامة، إذ اشتهروا بأطباق مثل الثريدة، التي تتكون من خبز يُمزج بمرق اللحم أو اللبن. وقد نُسبت إليهم عبارات مثل: “لا ثريدة أطيب من ثريدة آل غسان”. وهذا الطبق، الذي يشكّل جزءًا من الهوية الغذائية الأردنية، لا يزال يظهر في المائدة التقليدية بأشكال مختلفة، مثل الفطيرة الكركية، والمجللة الطفيلية، والفطيرة المعانية، حيث تعتمد جميعها على فكرة تقطيع الخبز وغمره بمرق اللحم أو اللبن

طبق آخر بارز في ثقافة الغساسنة كان المضيرة الغسانية، وهو مزيج من اللحم المسلوق مع اللبن الحامض والجريش. يُشبه هذا الطبق إلى حد كبير المنسف الأردني الشهير. ويُروى أن هذا الطبق لاقى إعجاب معاوية بن أبي سفيان خلال زيارته لعاصمة الغساسنة الأولى، الجابية (في شمال حوران الأردنية)، مما جعله يُعرف أحيانًا بـ مضيرة معاوية

الموائد الأردنية الغسانية: الترف الحضاري والحياة الاجتماعية الثرية

تعد الموائد الغسانية أحد أبرز مظاهر الترف الحضاري والحياة الاجتماعية الثرية التي اتسمت بها المملكة الأردنية الغسانية. يشير الباحث عرفان شهيد إلى مدى تأثر الغساسنة بأجدادهم الأردنيين الأنباط، الذين استمرت تأثيراتهم الاجتماعية رغم سقوط مملكتهم عام ١٠٦ ميلادي. كان الأنباط يُعرفون بحبهم للولائم الكبيرة، حتى لُقبوا بـ”سادة الموائد”. واستمد الغساسنة منهم هذا التقليد، ما جعلهم يبرزون كأحد أكثر الشعوب العربية اهتمامًا بالفخامة في تقديم الطعام والاحتفاء بالمناسبات

وباعتبارهم أبناء جفنة الذين يُضرب بهم المثل في الكرم وحسن الضيافة، أولى الغساسنة اهتمامًا خاصًا بتنظيم موائد تليق بمكانتهم. تنوعت موائدهم بين اجتماعية ودينية، وكانت جزءًا لا يتجزأ من مناسباتهم المختلفة. من أبرز تلك الموائد

مائدة الزواج (النكاح أو القِرى) –

كانت من أهم الموائد الغسانية، تُقام بمناسبة عقد القران. وقبل المراسم، يتم تقديم مائدة كبيرة تُعرف بـ”لقرى” أو “لجرا”، وهي عادة ما زالت حاضرة في المجتمع الأردني حتى اليوم. يشرف كبير العائلة أو شيخ القبيلة على الخطبة والمراسيم، ثم يدعو الحضور لتناول الطعام، وهو ما يُعرف الآن بـ غداء العرس

غداء الجنازة –

تقليد قديم لتكريم أرواح الراحلين

ولائم الانتصار –

تُقام للاحتفال بالانتصارات العسكرية

موائد إنجاب الأبناء –

كانت تعبيرًا عن الفرحة بقدوم مولود جديد

الموائد الدينية –

احتلت الموائد الدينية مكانة خاصة في الحياة الغسانية، فقد كانت تُقام ولائم للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ولطقوس تعميد الأطفال حديثي الولادة. كما أُقيمت موائد احتفاءً ببلوغ الطفل السابعة من عمره، وهي ما يُعرف بـ”مائدة العقيقة”، وهي عادة أردنية قديمة استمرت بين مسيحيي الأردن ومسلميه لاحقًا

الخبز

شهد المؤرخون جدلًا حول أسباب وفرة الخبز واعتماده كعنصر رئيسي في الحمية الغذائية للغساسنة. كان الغساسنة يطلقون على دقيق القمح اسم “حوارة”، وهو مصطلح يعكس ارتباطًا ثقافيًا عميقًا بمناطق نفوذهم. ومن اللافت أن منطقة حوارة الواقعة في محافظة إربد شمال الأردن قد اكتسبت اسمها خلال فترة الحكم الغساني، مما يعزز هذا الارتباط التاريخي، و يشير اسم “حوارة” في اللغة العربية إلى اللون الأبيض، وهو وصف ينسجم مع نقاء دقيق القمح

الفواكه والبهارات

اشتهرت الفواكه كثيرا عند الغساسنة، وورد ذكرها بشكل متكرر في الأشعار والأدبيات التي خلّدت جوانب حياتهم اليومية. من بين أشهر الفواكه التي عُرفت لديهم كان التفاح، العنب، والتين، والتي ازدهرت زراعتها في أراضيهم الخصبة. استغل الغساسنة الطبيعة الزراعية المميزة في مناطقهم، وطوروا مهاراتهم في إنتاج المحاصيل، ما مكنهم من صناعة منتجات متنوعة من الفواكه باستخدام تقنيات متقدمة في ذلك الوقت، مثل التجفيف والحفظ. ومن أشهر هذه المنتجات كان الزبيب، والفواكه المجففة، والمربيات التي استُخدمت كجزء من غذائهم الأساسي ووسيلة للتجارة

أما فيما يتعلق بالبهارات، فلم يرد ذكرها بشكل واسع في المصادر، إلا أنه من الممكن الاستدلال على استخدامها. يُعتقد أن الغساسنة استفادوا من أنواع شائعة من البهارات مثل الزنجبيل والكافور، التي ربما كانت تُستخدم في الطهي أو في أغراض علاجية وعطرية، بما يعكس تواصلهم مع طرق التجارة الإقليمية وثقافات المنطقة

الماء والحليب والخمر

كانت مسألة تأمين المياه من الأولويات الأساسية للقبائل الأردنية البدوية، ولا سيما الغساسنة الذين اعتمدوا على مصادر متنوعة مثل الآبار والينابيع لتلبية احتياجاتهم. لم يكن ماء الشرب لديهم مجرد حاجة أساسية، بل أضفوا عليه طابعًا مميزًا، إذ كانوا يقومون بتنكيهه بالفواكه، خاصة العنب والتين. تُعد هذه العادة من التقاليد الفريدة التي اشتهر بها الغساسنة مقارنة بغيرهم

حياة الغساسنة كانت مزيجًا فريدًا من الحضارة والبداوة والفلاحة، حيث مارسوا إلى جانب التجارة أنشطة الرعي وتربية الماشية والزراعة. وكانت منتجات الحليب تحتل مكانة رئيسية على مائدتهم، إذ اشتهروا باستخدام حليب الجمال الذي كان يُعد من أهم منتجاتهم الغذائية

أما الخمر، فقد حظي بمكانة خاصة لدى الغساسنة، وكان يُعرف لديهم باسم “ابنة العنب”. استخدم في مجالسهم وأفراحهم، وبرز في أشعارهم التي وثقت حبهم لهذه المشروبات، مثل أشعار حسان بن ثابت والنابغة الذبياني والنابغة الجعدي. عُرفت مناطق عدة في الأردن بزراعة العنب وصناعة الخمور، من أبرزها بيت راس (كابيتولياس) الواقعة في شمال الأردن، التي كانت من أكبر مراكز إنتاج العنب والخمر. إلى جانب بيت راس، تبرز منطقة “مكد” الواقعة على حدود نهر الأردن، والتي يُعتقد أنها جرش (جراسا)، التي اكتسبت شهرة خاصة في صناعة الخمر

الصورة على اليمين: المسرح الروماني في بيت راس - البرج الغربي

الصورة على اليسار: المسرح الروماني في بيت راس

في جرش، كان معبد ديونيسيوس، إله الخمر عند الرومان، شاهدًا على أهمية الخمر في الحياة اليومية والدينية. بُني هذا المعبد في القرن الثاني الميلادي، ثم أُعيد بناؤه في القرن الرابع ليُحول إلى كنيسة تُعرف اليوم باسم “الكاتدرائية”. يقع المعبد بالقرب من شارع الأعمدة الشهير، ويتميز ببوابته الضخمة التي تحمل نقوشًا غنية بالتفاصيل الفنية

الصورة في السطر العلوي: فهي للوحة فسيفسائية عُثرت في جرش تظهر ديونيسوس نصف عاري مع زوجته الأميرة أريادني ورائه، متمددين على عربة يجرها قنطور، أي مخلوق أسطوري إغريقي نصفه العلوي بشري والسفلي لحصان

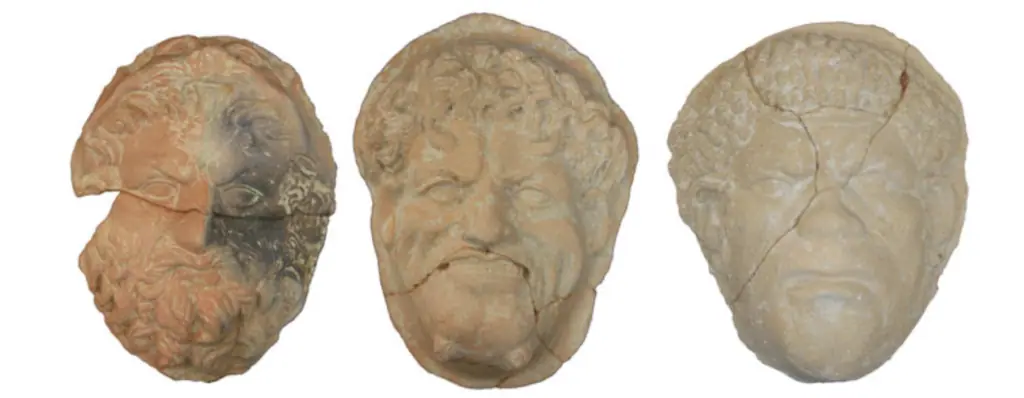

الصورة في السطر السفلي: أربعة أقنعة صغيرة من الطين عثر عليها في مدينة جرش الرومانية في الأردن تسلط الضوء على منطقة المسارح في القرن الثاني الميلادي . تصور القطع الأثرية التي يبلغ ارتفاعها أربع بوصات هرقل ملتحيًا ووجهين مقرنين ولحيتين - من المحتمل أنهما من الساتير - ورجل مجعد الشعر يعتقد الباحثون أنه عبد. كانت مثل هذه الأقنعة قرابين شائعة لديونيسوس إله المسرح، وتم جمعها كتذكارات. ربما تم إنتاج الأقنعة، التي تتميز بتصميمات فريدة من نوعها في هذا الموقع، محليًا. ربما تم تعليقها على جدار المبنى الذي تم العثور عليها عند مدخله، والذي يعتقد عالم الآثار سعد الطويسي أنه قد يكون معبدًا مخصصًا لديونيسوس، بناءً على زخارفه المعمارية وقربه من المسرح الشمالي في جرش. تتحدى الاكتشافات الافتراضات السابقة بأن هذه المنطقة كانت تستخدم للصناعة أو إلقاء النفايات وكانت هامشية بالنسبة لمركز جرش

كما تشير الأدلة الأثرية، مثل التحليل الكربوني للفخار المستخرج من بيت راس، إلى دور هذه المنطقة كمركز رئيسي لإنتاج العنب والخمور، مما يعزز مكانتها كمدينة غسانية مزدهرة. في السياق ذاته، تشير المصادر التاريخية إلى وجود خمر في تلك المناطق كان يُعتبر مقدسًا لدى مسيحيي الشرق، مما يضفي بُعدًا دينيًا على صناعة الخمر في جرش

المراجع

أبحاث إرث الأردن, الأردنيون الغساسنة: الترف الحضاري والحرية والعقلية العلمية

أبحاث ارث الأردن, مدخل عام

سالم. س. (2006)، تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط1) مصر: الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة

د. أحمد عويدي العبادي (2014) تاريخ الأردن وعشائره في العصور القديمة والوسيطة (ط1) عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع

سالم. س. (2006)، تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط1) مصر: الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة

قاشا. س (2005) صفحات في تاريخ المسيحيين العرب قبل الإسلام، (ط1) لبنان: بيروت، منشورات المكتبة البوليسية، سلسة الكنائس المسيحية الشرقية

العيسى. س. (2007) الغساسنة: نسبهم، حروبهم، تنقلاتهم، ديانتهم، ثقافتهم، (ط1) سوريا: دمشق، دار النمير

الدين عند الأردنيين الغساسنة: المسيحية كثقافة وحضارة غسانية

لقديسين قزمان ودميان، موقع نبض الكنيسة

يموت، ب. (1934)، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ط1)، الدار الأهلية: بيروت

المرزباني، ع. (2005) معجم الشعراء (ط1)، دار صادر، بيروت

تاريخ الأردن, ديونيسوس

Dramatic Entrance, Archaeology