الغساسنة، جزء: ٤ – الملابس والفنون رمز الهوية والتأثيرات الثقافية

تعد ملابس الأردنيين الغساسنة جزءًا مهمًا من هويتهم الثقافية والحضارية، حيث يعكس اللباس الغساني تداخلًا بين العادات العربية التقليدية والتأثيرات الرومانية. كانت الملابس تمثل رمزًا للمكانة الاجتماعية والدينية، كما كانت مستوحاة من بيئة الغساسنة التجارية والدينية. ورغم قلة الاكتشافات الأثرية، تُظهر المصادر الأدبية والفنية لمحات عن أزياء هذه الحضارة الغنية والمتنوعة

الملابس في الحضارة الأردنية الغسانية

تُعد ملابس الأردنيين الغساسنة تجسيدًا لهويتهم الحضارية المميزة، حيث حرصوا على تصميم زي يعبر عن شخصيتهم وينأى بهم عن التأثر بملابس الرومان، اليونان، وحتى عرب الجزيرة. كان اللباس الغساني يعكس الكثير من القيم الاجتماعية والرمزية، مثل السن والجنس والطبقة الاجتماعية والمهنة، بالإضافة إلى المكانة السياسية والدينية

ورغم ارتباط الغساسنة بالعادات العربية التقليدية، إلا أنهم طوروا أزياءً مستوحاة من بيئتهم، معتمدين على عناصر مثل البُردة، الحَبَرة، والحُلّة. إلا أن الأدلة التاريخية المتعلقة بتفاصيل هذه الملابس ما زالت شحيحة بسبب قلة الاكتشافات الأثرية في المدن التابعة لهم. وللتعويض عن هذا النقص، اعتمد الباحثون على المقارنة بما تم العثور عليه في مملكة الحيرة، عاصمة المناذرة. كانت الحيرة تزخر بأسواق النساجين والعلامات التجارية المميزة مثل “أثواب الرضا”، وهو ما قد يعكس تصورًا مبدئيًا عن الملابس الغسانية، على الرغم من العداء السياسي بين المملكتين، حيث تشابهتا اقتصاديًا واجتماعيًا

لم يكن اللباس الغساني محصورًا بالتقاليد العربية فحسب، بل تأثر أيضًا بالثقافة الرومانية نظرًا لعلاقاتهم الوثيقة بالإمبراطورية البيزنطية. فقد لعبت الهدايا الرومانية دورًا مهمًا في تشكيل اللباس الرسمي للأمراء الغساسنة، حيث كان الأباطرة يهدونهم أزياءً ومجوهرات خاصة، بالإضافة إلى أن لكل “فيلارخ” (والي) زيًا مميزًا يحدد مكانته في السلطة

إلى جانب التأثير الثقافي، ازدهرت الملابس الغسانية نتيجة الازدهار التجاري لمملكتهم، التي كانت تقع على طريق الحرير الرئيسي المؤدي إلى روما. هذا الطريق أتاح لهم الحصول على الحرير الفاخر الذي أثرى ملابسهم وزاد من تميزها. ومن هنا، يمكن القول إن اللباس الغساني كان انعكاسًا لتداخل الثقافات وتفاعل الحضارات التي عايشوها، مع حفاظهم على طابعهم الخاص وهويتهم الفريدة في حياة الأردنيين المعاصرة

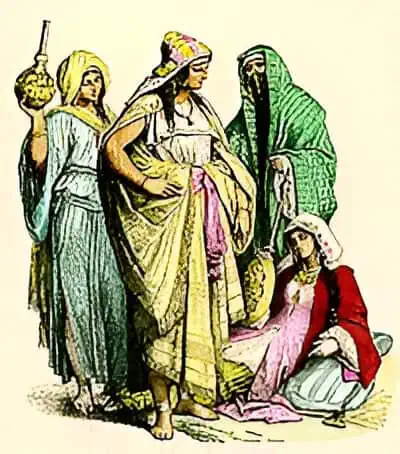

رسم توضيحي للزي الغساني في القرن الرابع الميلادي

أزياء الملوك والأمراء الغساسنة

لا تتوفر مصادر تاريخية كثيرة توثق بشكل دقيق أزياء الملوك والأمراء الغساسنة، إلا أن تحليل الباحثين للشعر الذي تناول حضارتهم يكشف بعض التفاصيل المهمة عن ملابس الأسرة الحاكمة. فقد امتلك الغساسنة زيًا ملكيًا خاصًا عُرف باسم “باسيلية”، كان يُورث من الملك إلى ولي العهد. وُصف هذا الرداء بأنه مصنوع من القماش الأرجواني الفاخر، ومزخرف بخيوط الذهب، يتوسطه بروش أو قلادة فضية تزين الصدر. كان الملك أيضًا يضع طيلسانًا أو قبعة فضية تكشف جزءًا من الرأس، تضفي على هيئته مظهرًا مهيبًا. وكانت أقمشة الملابس غالبًا من الحرير الثمين، مطرزة بحرفية بخيوط الذهب أو الفضة، ومزينة بالحلي الفاخرة، لتُظهر هيبة الأسرة الملكية

نتيجة للعلاقات القوية بين المملكة الغسانية والإمبراطورية الرومانية، التي منحت الأمراء الغساسنة ألقابًا شرفية وكنسية، برزت أزياء كنسية خاصة تميزت عن الملابس اليومية أو تلك المخصصة للاجتماعات السياسية. وقد أشار الشاعر النابغة الذبياني إلى أردية ملكية فريدة كانت تُعلق على المشاجب، تُستخدم في مناسبات دينية مثل عيد “أحد الشعانين”، الذي يحتفل فيه المسيحيون بدخول السيد المسيح إلى القدس

أما في البلاط الملكي، فقد كان الرداء الأبيض الطويل شائعًا بين الأميرات الغسانيات، وهو لباس فاخر كان يقدم كهدايا للشعراء الذين يمتدحون الملوك. وارتبطت النساء الغسانيات بالخمار، وهو لباس يغطي الوجه ويرافقه ثوب طويل من القطن أو الحرير الأبيض، مما يعكس اهتمام الغساسنة بالاحتشام والذوق الرفيع في آن واحد

world4u: الصورة على اليسار: رسم توضيحي لملابس الأردنيين الغساسنة من القرن الرابع حتى السادس الميلادي, المصدر

world4u:الصورة على اليمين: رسم متخيل لملابس النساء الأردنيات الغسانيات في القرون الميلادية الأولى, المصدر

ورغم انتقال العاصمة الغسانية الأولى، الجابية، إلى يد الأمويين بقيادة معاوية بن أبي سفيان، إلا أن الزي الغساني استمر في الوجود كجزء من الثقافة الأردنية لفترات طويلة. وقد عُثر في مناطق مثل الجابية والجولان وسهول حوران على أدلة أثرية تضمنت قطع قماش قديمة تعود لتلك الحقبة، تعكس رقي وأناقة أزياء الغساسنة. إضافة إلى ذلك، كان الشعر العربي مصدرًا غنيًا بتوصيف ملابسهم، مما ساعد في تكوين صورة واضحة عن أزيائهم

تميزت أزياء الغساسنة بجمالها وأناقتها، مع الاهتمام بتخصيص لباس لكل مناسبة، مما يعكس حضارة غنية وعريقة امتزجت فيها الفخامة بالتقاليد

الفنون عند الغساسنة: الرقص والغناء

شكّل الفن بجميع أشكاله جزءًا أساسيًا من هوية المجتمع الغساني، الذي عُرف بتقديره الكبير للإبداع والجمال. وقد كان الشعر، المرتبط بالأوزان الموسيقية، محورًا بارزًا في ثقافتهم، مما جعل مجالس الغناء والرقص أحد المظاهر الحضارية المميزة لديهم. ورغم اعتناق الغساسنة للعقيدة المسيحية المونوفيزية، فإن هذا الإيمان لم يكن عقبة أمام تطور الفنون، بل على العكس، دعمت المسيحية الفنون بوصفها وسيلة تعبير روحاني واتصال بالسماء

على الرغم من ندرة المصادر التاريخية التي تفصل في هذا الجانب، فإن شعر حسان بن ثابت يقدم لنا لمحة ثرية عن الحياة الفنية والاجتماعية للغساسنة. فقد وصف مجالس الغناء التي ضمّت عناصرها الأساسية: “المُسمعة” (المغنية)، “المنشد” (المغني)، و”الساقي” الذي يوزّع الخمر على الحضور

يتجلى في وصفه تفاصيل دقيقة عن أزياء المغنيات، التي كانت مشابهة لملابس النساء العاديات، مع إضافة الحُليّ الثمينة التي حصلن عليها كمكافآت لقاء أدائهم الفني. وقد ذكر أسماء مغنيات بارزات زرن بلاطه، منهن: ليلى، زينب، شذى، النادرة، أم عمر، العامرة، ولميس

كانت للمغنيات ألقاب وظيفية مميزة، مثل: “مدجِنة”، “داجنة”، “صادحة”، “رومية“، مما يدل على تنوع أدوارهم وأهميتهم في الحياة الاجتماعية. ساهم هؤلاء القيان في تحفيز الشعراء على الإبداع، وأحدثن تأثيرًا ملحوظًا في تجديد أوزان البحور الشعرية، ما أدى إلى ازدهار الشعر

الآلات الموسيقية في حياة الغساسنة

شهدت الحياة الثقافية والفنية لدى الأردنيين الغساسنة تنوعًا غنيًا في الآلات الموسيقية المستخدمة، والتي شملت الآلات النفخية، الوترية، وآلات الضرب. وكان ذلك دليلاً على التنوع الحضاري والذوق الفني الذي اتسمت به حياتهم. من أبرز الآلات الوترية التي استخدمها الغساسنة كان العود، الذي احتل مكانة بارزة في ثقافتهم الموسيقية، وتعددت الأسماء التي أُطلقت عليه، ما يبرز اهتمامهم الخاص بهذه الآلة. من الأسماء التي وردت في الشعر الغساني: المِزهَر، الكِران، البربط، الموتّر

إلى جانب العود، كان هناك مجموعة من الآلات الأخرى التي تنتمي لفئات مختلفة. ففي فئة الآلات الوترية، استخدموا الصّنج، وفي فئة الآلات النفخية، برزت آلات مثل القُصّاب والمِزمَر. وقد رسم الشعراء الغساسنة من خلال قصائدهم صورة حية لمجالس غنائية، حيث تلتقي هذه الآلات مع أصوات القيان (المغنيات)، في أجواء تنبض بالترف والحرية، مما يعكس أهمية الموسيقى والغناء في حياتهم اليومية والثقافية

الموسيقى والاحتفالات الدينية لدى الغساسنة

كان المذهب المسيحي الذي اعتنقه الغساسنة متوافقًا مع الموسيقى، بل وشجع عليها كجزء من الروحانية ووسيلة للتقرب إلى الله. هذا التناغم بين الدين والموسيقى بدأ مع القديس بطرس الذي أدخل الترانيم المغناة في الطقوس المسيحية، وعلمها لآباء الكنائس، ما ساهم في تعزيز مكانة الموسيقى في الطقوس الدينية. كما شجعت البيئة الدينية لدى الغساسنة على تعلم الموسيقى، حيث كانت تعتبر وسيلة روحانية مترافقة مع تلاوة المزامير المقدسة والترانيم والتسابيح

تعتبر كنائس الشرق، خصوصًا في مدن مثل جرش ومادبا شمال الأردن، من العوامل الرئيسة التي ساعدت في تطور الترتيل المسيحي كما نعرفه اليوم. إضافة إلى التأثير الديني، كان للغساسنة أوزان شعرية وأنماط غنائية خاصة ترافق التراتيل الدينية، مثل الزمزمة، الرجعة، الهينمة، السبحة، والجعرة. ومع انتشار الإسلام في المنطقة، اختفت هذه الأنماط الغنائية الخاصة، إلا أن تأثيرها استمر لقرون طويلة في تطور الموسيقى والغناء الديني في المنطقة

الطب والعلوم عند الغساسنة

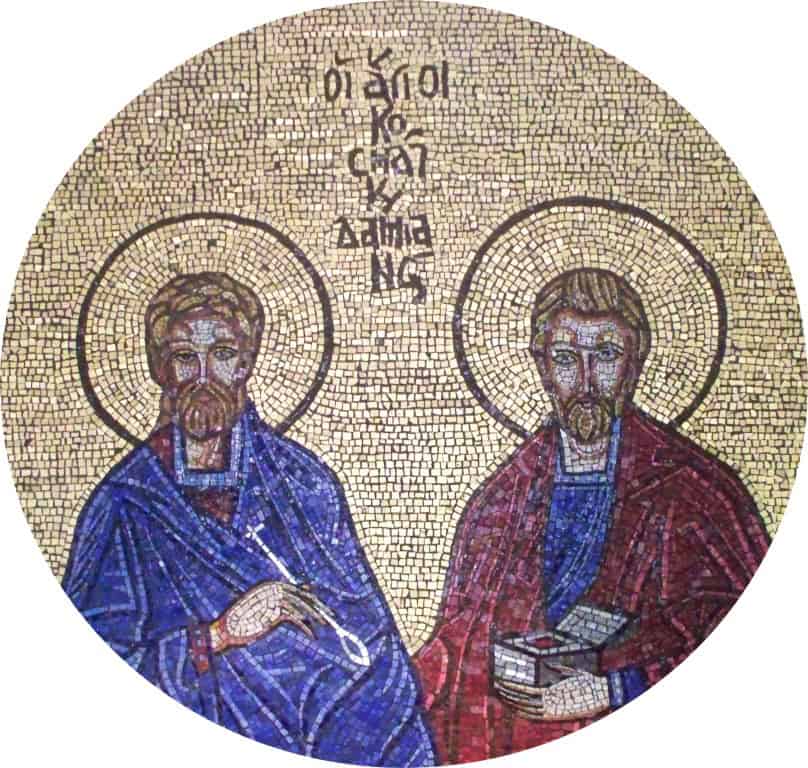

تعد شخصيات مثل القديسين قزما ودميان من أبرز الأمثلة التي تعكس تقدم العلوم والحضارة في مملكة الغساسنة. في مدينة جرش، تقع كنيسة القديسين على مصطبة عالية بالقرب من كنيستين أخريين، وقد تم بناء هذه الكنيسة لتخليد ذكرى القديسين اللذين كرسا حياتهما لعلاج المرضى والمحتاجين مجانًا، خدمة للرب. وتعد الكنيسة من أبرز المعالم التي تحتوي على واحدة من أكبر وأجمل لوحات الفسيفساء في المنطقة، حيث يظهر فيها القديسان وهما يستخدمان أدوات الجراحة والنباتات العطرية العلاجية، و يصنعان الأدوية ويعالجان الفقراء، مرتدين الزي الأردني الغساني التقليدي

صورة للقديسين قزمان ودميان

على الرغم من أن القديسين قزما ودميان ولدا في حلب، إلا أنهما تنقلا كثيرًا هربًا من الاضطهاد الديني حتى استقرا في بلاد الغساسنة حيث مارسا الطب. وفي نهاية المطاف، قُتل القديسان مع أمهما وأخواتهما على يد الإمبراطور الروماني دقلديانوس، الذي عاد إلى الوثنية بعد ارتداده عن المسيحية. ظل ذكرهما يتردد طويلاً، وقد تم بناء العديد من دور العبادة تكريمًا لذكراهما في مختلف مناطق العالم المسيحي، بما في ذلك سورية وإيطاليا. لكن كنيسة جرش تبقى أقدم الكنائس التي شُيدت لهذه الغاية، وقد ظل هذا المعلم قائمًا حتى يومنا هذا، مع بقايا الجدران والأسس والفسيفساء التي تخلد ذكرى القديسين قزما ودميان وتعزز من مكانة المواقع التاريخية الغسانية

لم يقتصر المشهد العلمي في بلاد الغساسنة على الأطباء الذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والفقراء فقط، بل كان الغساسنة يواجهون أيضًا تحديات صحية خطيرة نتيجة الحروب والصراعات المستمرة مع المناذرة، بالإضافة إلى الأوبئة مثل الطاعون الدملي الذي اجتاح المنطقة في عهد الإمبراطور جوستنيان الأول في القرن السادس، وأودى بحياة ملايين الأشخاص. في مواجهة هذه التحديات، قام الغساسنة بتطوير مضادات سمية وعلاجات مبتكرة للعديد من الجروح والإصابات، وهو ما أشار إليه الشاعر حسان بن ثابت في شعره عن “البياطرة” أي أطباء الحيوانات، مما يبرز براعة الغساسنة في معالجة الخيول والمواشي

صورة للقديسين مع والدتهما وأختيهما

شهد القرن السادس أيضًا ظهور المستشفيات الرومانية، ولم تكن مملكة الغساسنة بعيدة عن هذا التطور. ولكن هذه المستشفيات كانت تحمل طابعًا دينيًا، حيث انتشرت فكرة التنقل لعلاج المرضى مجانًا إرضاءً للرب، كما يتجلى في قصة القديسين قزما ودميان. ورغم انتشار هذه الظاهرة، كان المجتمع الديني في ذلك الوقت في بعض الأحيان لا يتقبل العلاج الطبيعي ويؤمن بالعلاج الإلهي، إلا أن الملك الغساني الحارث بن جبلة استعان بالأطباء لعلاج المصابين بالطاعون في بلاده، مما أسس لفكر غساني يعلي من شأن الطب والعلم. وبهذا، أصبحت العلاقة بين الدين والطب علاقة تكاملية وليست صراعية كما كانت في بعض المجتمعات المسيحية المجاورة

وفقًا لما توصل إليه الباحث عرفان شهيد، كان الغساسنة قد نقلوا معارف الطب اليونانية وطوروا عليها، وعرفوا بكونهم أول من أدخل مهنة الطب بشكل علمي بعيدًا عن السحر والشعوذة. كما استمر أطباء الغساسنة في ممارسة الطب حتى العهد الأموي. وقد ارتبط الإيمان المسيحي لدى الغساسنة باحترام الأطباء والعلماء، خاصة بعد موقف الملك الحارث في مواجهة الطاعون. ورغم أن الأدلة حول ما إذا كان الغساسنة قد أسسوا مستشفيات أم لا لا تزال غير حاسمة، إلا أن حضورهم في المشهد الطبي كان قويًا ومؤثرًا

لم تكن المرأة الغسانية غائبة عن هذا المشهد العلمي أيضًا. ويظهر ذلك في شعر حسان بن ثابت الذي أشار إلى الطبيبات، وكذلك من خلال حادثة يوم “حليمة”، الذي سُمي على اسم أميرة غسانية تدعى حليمة، كانت قد تولت مسؤولية علاج الجرحى في المعركة بين الغساسنة والمناذرة، وأسهمت بشكل كبير في انتصار الغساسنة. وقد أُثني على دورها حتى أصبح يوم حليمة من الأيام المشهورة في التاريخ العربي، حتى قالت العرب “ما يوم حليمة بسر” أو “أشهر من يوم حليمة” دلالة على شهرة هذا اليوم

من خلال هذه الوقائع والشخصيات التاريخية، يمكننا أن نستنتج أن الغساسنة كانوا يحملون عقلية علمية متقدمة في الطب، وأنهم برعوا في هذا المجال بشكل خاص، مما يجعل تاريخهم حافلًا بمساهمات علمية بارزة، كما يتضح من قصص القديسين قزما ودميان والأميرة حليمة

كنيسة القديسين قزمان ودميان

تم بناء كنيسة القديسين قزمان ودميان في القرن الرابع الميلادي، وبعد فترة وجيزة بدأ بناء العديد من الكنائس الأخرى بوتيرة سريعة، خاصة خلال فترة حكم الإمبراطور جستين الأول وزوجته ثيودورا بين عامي ٥٢٧ و ٥٦٥ ميلادي وبحلول منتصف القرن الخامس، أصبحت مدينة جرش موطنًا لست عشرة كنيسة. وكانت الكنيسة الأكثر محافظة هي كنيسة القديسين قزمان ودميان، التي بنيت في عام ٥٣٣ ميلادي تخليدًا لذكرى هذين التوأمين

تم بناء الكنيسة على ترس (مصطبة) في شمال غرب المدرج، وقد قام فريق من العلماء الأمريكيين تحت إشراف الباحث الأسترالي فنسنت كلارك بالتنقيب في الموقع. واكتشف الفريق أن الكنيسة كانت قيد الاستخدام لمدة تقارب ٢٠٠ عام قبل أن يتم هجرتها في منتصف القرن الثامن ميلادي. كما عثروا على بلاط السقف بحالة جيدة، بالإضافة إلى الأحواض والأوعية الجصية، مما يشير إلى أن الكنيسة قد خضعت لعدة تجديدات قبل هجرتها، وربما كان سبب الهجر هو الزلزال الذي وقع في عام ٧٤٤ ميلادي

كنيسة القديسين قزمان ودميان

تتبع الكنيسة الطراز المستطيل (الباسيليكا) الشائع في العصر البيزنطي، مع القناطر الثلاثية. وقد تم بناء كنيسة القديسين قزمان ودميان كجزء من مجمع كنسي مشترك له مدخل واحد غير مسقوف. وتم بناء ثلاث كنائس بين عامي ٢٢٥ و ٥٣٣ ميلادي، وتعد كنيسة القديسين هي الأكبر ولها جدار مشترك مع كنيسة المعمدان. تحتوي الكنيسة على بعض من أكثر اللوحات الفسيفسائية تعقيدًا وسلامة في المنطقة، وتعد هذه الفسيفساء مثالًا على “المنظور التربيعي” الذي يتكون من مربعات ومعينات بألوان الأزرق والبرتقالي والأحمر والأرجواني والأبيض والأسود. كما تصور الفسيفساء صفوفًا من الطيور المحلية والحيوانات، بما في ذلك الطواويس، والطيور التدرجية، والأغنام، والماعز، والأسود، والغزلان، والزرافات، والفيلة. وتثير صورة الفيلة اهتمامًا خاصًا، إذ نادرًا ما تظهر في الفسيفساء الأخرى في المنطقة

تحتوي الفسيفساء أيضًا على صور لبعض النباتات الطبية التي تمثل تمجيدًا للقديسين قزمان ودميان كراعيين للصحة والطبابة والصيدلة. كان الأخوان القديسين يعالجان المرضى دون مقابل، وقد أصبحا شهداء في عهد الإمبراطور دقلديانوس. بسبب إيمانهما القوي، عُذبا حتى الموت وأُجبرا على إعلان كفرهما بالمسيحية، إلا أنهما رفضا التراجع عن إيمانهما

بعد وفاتهما، تم تصويرهما في الأعمال الفنية البيزنطية مثل اللوحات، والزجاج، والخزف، والمنسوجات. وغالبًا ما كان يتم تمثيلهما وهما يحملان قوارير الدواء أو أدوات الجراحة، إلى جانب سجلات وصف الأدوية والنباتات الطبية. وكان يتم تمثيلهما أيضًا مع هالات مضيئة فوق رأسيهما، مرتديين أزياء عربية أو مسيحية، أو زي المعلمين والجراحين، أو زي رجال الدين. في روما، خصص البابا فيلكس ضريحًا في الميدان الروماني تكريمًا لذكراهما في عام ٥٣٥ ميلادي

أيقونة فسيفسائية للقديسين قزمان ودميان

استمرت ذكرى القديسين قزمان ودميان على مر العصور، وتم بناء العديد من دور العبادة للاحتفال بذكراهما خلال العصور البيزنطية المتوسطة في الأردن. ومع ذلك، تبقى كنيسة جرش أقدم كنيسة بنيت لتخليد ذكراهما، وظلت قائمة حتى يومنا هذا. وتظل بقايا الجدران، والأسس، والفسيفساء، والهياكل العامة شاهدة على تمجيد ذكرى القديسين قزمان ودميان، وتعزز من أهمية المواقع التاريخية في المنطقة

المراجع

أبحاث إرث الأردن, الأردنيون الغساسنة: الترف الحضاري والحرية والعقلية العلمية

أبحاث إرث الأردن، كنيسة القديسين قزمان ودميان في جرش

د. أحمد عويدي العبادي (2014) تاريخ الأردن وعشائره في العصور القديمة والوسيطة (ط1) عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع

علي. ج. (2001) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط4)، لبنان: بيروت، دار الساقي

العيسي، سالم (2007) تاريخ الغساسنة، ط1، دار النمير. دمشق: سورية

شيخو اليسوعي، ل.( 2011) الآداب النصرانية قبل الإسلام،(ط2) دار المشرق: بيروت

الجميلي. أ. (2016) العلاقات الخارجية لدولة الغساسنة، (ط1) الأردن: عمان، دار أمجد

العيسى. س. (2007) الغساسنة: نسبهم، حروبهم، تنقلاتهم، ديانتهم، ثقافتهم، (ط1) سوريا: دمشق، دار النمير

خربوطلي، ش. و محمد. ي. العلاقات السياسية البيزنطية الغسانية في القرن السادس الميلادي. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية (مجلد 39)، العدد 2، 2017

الدين عند الأردنيين الغساسنة: المسيحية كثقافة وحضارة غسانية

الأسد، ناصر الدين . (1969)، القيان والغناء في العصر الجاهلي (ط2)، دار المعارف: مصر

تمجيد وقصة القديسين قزمان ودميان، موقع نبض الكنيسة

يموت، ب. (1934)، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ط1)، الدار الأهلية: بيروت