الغساسنة، جزء: ٥ – الدين والمذاهب عند الأردنيين الغساسنة

في تاريخ الأردن، تشكل المسيحية جزءًا أصيلاً من الهوية الثقافية والحضارية، خاصةً مع ارتباط الأردنيين الغساسنة بها. يعكس هذا النص دور المسيحية في تشكيل العلاقات السياسية والثقافية للمملكة الغسانية، ويبرز التحديات التي واجهتها في ظل الصراعات المذهبية والتحالفات، لتظل نموذجًا مؤثرًا في تاريخ المنطقة

عندما يذكر الأردنيون الغساسنة، تستحضر صورة مملكة أردنية عظيمة حكمت من مقرها في البلقاء الأردنية على مدى ستة قرون، تميزت خلالها بالرفاهية الحضارية، الحرية، والثراء الثقافي. لعب الدين دورًا محوريًا في تاريخ هذه المملكة، حيث ارتبط وجودها ارتباطًا وثيقًا بالمسيحية التي تغلغلت في قلوب الغساسنة وشكلت حجر الأساس في سياساتهم وأسلوب حياتهم. كان إيمانهم العميق بالمسيحية دافعًا لهم لمجابهة القوى الكبرى في ذلك العصر، كالإمبراطورية البيزنطية والمناذرة والفرس، حفاظًا على معتقداتهم واستقلاليتهم الدينية

انتشار المسيحية وأثره

بدأت المسيحية بالانتشار في القرن الأول الميلادي، المعروف بـ”قرن الرسل”، عبر جهود الرسل والمبشرين الذين حملوا تعاليم المسيح إلى مناطق شاسعة شملت الأردن وسوريا والعراق والحجاز. ورغم أن هذا الانتشار واجه اضطهادًا قاسيًا من الأباطرة الرومان الوثنيين، إلا أن جذور المسيحية تعمقت بين الشعوب، ومنها الأردنيون الغساسنة

شهد القرن الرابع الميلادي تحولًا جذريًا في مصير المسيحية مع اعتناق الإمبراطور الروماني قسطنطين هذا الدين. أدى ذلك إلى إعلان المسيحية دينًا رسميًا للإمبراطورية الرومانية، ونُقلت العاصمة إلى بيزنطة (إسطنبول حاليًا) على البسفور، إيذانًا ببداية عهد جديد في تاريخ المسيحية

الإمبراطورية البيزنطية

المسيحية في المملكة الغسانية

كان للمسيحية أثر كبير في الازدهار الحضاري الذي شهدته المملكة الغسانية، حيث انعكس الإيمان الديني على نمط حياتهم وممارساتهم الثقافية والسياسية. لعبت المسيحية دورًا جامعًا بين سكان المملكة، وأسهمت في بناء هوية حضارية جعلت من المملكة الغسانية نموذجًا للتعايش بين الدين والسياسة، ومثالًا بارزًا في تاريخ الأردن والمنطقة العربية

في الفترة التي شهدت انتشار المسيحية وتعمقها في المشرق، ظهرت عدة مذاهب مسيحية رئيسية، من أبرزها: النسطورية، والمونوفيزية (أو اليعقوبية)، والأرثوذكسية الميافيزية. شكّلت هذه المذاهب جزءًا أساسيًا من المشهد الديني والسياسي آنذاك، حيث تبنّت كل مملكة أو إمبراطورية مذهبًا يعكس توجهاتها الدينية والسياسية

كان الأردنيون الغساسنة يدينون بالمذهب المونوفيزي الذي يؤكد الطبيعة الواحدة للمسيح، وهو مذهب شكّل جزءًا من هويتهم السياسية والدينية. في المقابل، كان أعداؤهم التقليديون، المناذرة، يعتنقون المذهب النسطوري الذي يؤكد الطبيعتين الإلهية والبشرية للمسيح. أما الإمبراطورية البيزنطية، الحليف الأكبر للغساسنة، فكانت تتبنى المذهب الأرثوذكسي الميافيزي، مما جعل العلاقة بين الغساسنة والبيزنطيين في بعض الأحيان محفوفة بالتوترات الدينية رغم تحالفهم السياسي

شعار المملكة الغسانية وفي المنتصف أيقونة القديس الشهيد سركيس أحد أهم الرموز الدينية عند الغساسنة

المسيحية كقوة دافعة للسياسة والثقافة

لعبت المذاهب المسيحية دورًا بارزًا في تشكيل العلاقات السياسية بين الممالك والإمبراطوريات. لم تكن الخلافات الدينية مجرد قضايا لاهوتية، بل كانت عوامل مؤثرة في التحالفات والنزاعات. على المستوى الحضاري، أثرت المسيحية ومذاهبها في الثقافة والهوية الاجتماعية للأردن والمنطقة. انعكس ذلك في العمارة الكنسية، والطقوس الدينية، والأدب اللاهوتي الذي ساهم في بناء حضارة غنية أثرت على المنطقة برمتها

ساهم التنوع المذهبي في ترسيخ دور المسيحية كعامل موحّد ومؤثر في الأردن. فقد كان للمذهب المونوفيزي دور محوري في تشكيل الأنماط الثقافية والاجتماعية لدى الأردنيين الغساسنة. تركت هذه الحقبة بصمات واضحة في تاريخ الأردن، حيث أصبحت مملكته مركزًا للحضارة المسيحية في المشرق، وعاملًا محوريًا في التفاعل بين الشرق والغرب

المذهب الأول: النسطورية

ظهر المذهب النسطوري في القرن الخامس الميلادي على يد البطريرك نسطور، الذي تولى رئاسة كنيسة أنطاكية عام ٤٢١ ميلادي. كانت أفكاره مثار جدل كبير في الأوساط المسيحية آنذاك، حيث ركزت على التمييز الكامل بين الطبيعتين الإلهية والبشرية في شخص المسيح. وفقًا لنسطور، اكتسب المسيح الصفة الإلهية عند تعميده، لكنها زالت عنه أثناء صلبه. بناءً على هذه النظرة، رفض نسطور وصف السيدة مريم بـ”أم الرب”، وفضل تسميتها بـ”أم المسيح”، في إشارة إلى دورها في الولادة البشرية فقط

في عام ٤٣١ ميلادي، شهد العالم المسيحي انعقاد مجمع أفسس، وهو اجتماع ديني هدف إلى مناقشة أفكار نسطور. أفضى المجمع إلى إدانة تعاليمه وعزله من منصبه، مع الدعوة لمحاربة النسطورية وأتباعها. نتيجة لهذا الاضطهاد، فرّ أتباع المذهب من مناطق مثل الأردن وسوريا، متجهين نحو العراق الذي كان تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية. هناك وجدوا بيئة أكثر تقبلًا، ومع مرور الوقت، ازدهر المذهب النسطوري في العراق، حيث اعتنقه المناذرة في مملكة الحيرة

كان تبني المناذرة للمذهب النسطوري سببًا إضافيًا للعداء بينهم وبين الأردنيين الغساسنة، الذين ارتبطوا بالمذهب المسيحي الأرثوذكسي. هذا التباين الديني عمّق الخلافات السياسية والثقافية بين المملكتين، وأسهم في توتير العلاقات بينهما، مما انعكس على ميزان القوى والتحالفات في المنطقة

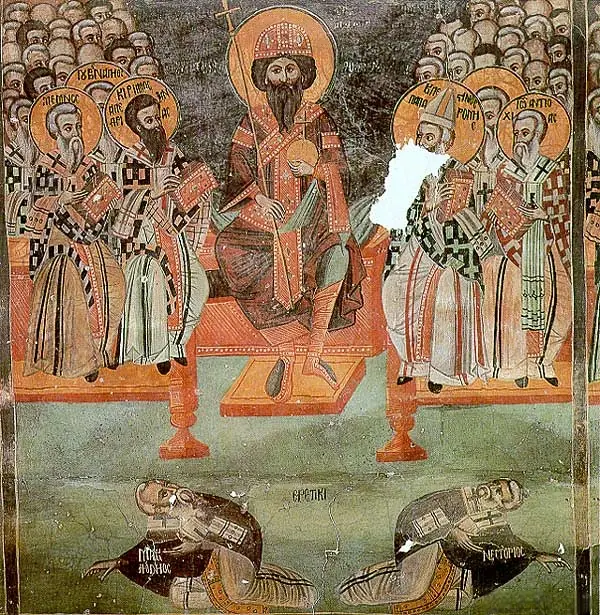

مجمع أفسس عام ٤٣١ م المعقود لمحاربة النسطورية، ويظهر في المنتصف الإمبراطور قسطنطين وحوله القساوسة

المذهب الثاني: المونوفيزي

كان المونوفيزية المذهب الديني الذي تبناه الأردنيون الغساسنة، وهو عقيدة لاهوتية تميزت بفهم خاص لطبيعة المسيح. وفقًا لهذا المذهب، فإن للمسيح طبيعة واحدة تمثل مزيجًا فريدًا بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، حيث اختلطت الطبيعيتان لتشكلا كيانًا واحدًا غير منفصل. وقد اختلف هذا التصور عن العقائد المسيحية الأخرى التي ميزت بين الطبيعتين الإلهية والبشرية في المسيح

سعت المونوفيزية إلى التأكيد على وحدة الطبيعة الإلهية والبشرية، مما أكسبها مكانة بارزة بين القبائل الغسانية. لعبت شخصيات غسانية بارزة دورًا في ترسيخ هذا المذهب في الأردن وسائر مناطق المشرق. ومن بين هذه الشخصيات، برزت الملكة ماوية كواحدة من أكثر القادة تأثيرًا في نشر هذا المعتقد

تصوير كنسي للملكة الأردنية المحاربة ماوية

اشتهرت الملكة ماوية بشجاعتها وحنكتها العسكرية، وقادت حروبًا ناجحة ضد الإمبراطورية البيزنطية، مما ألحق أضرارًا كبيرة بقواتهم وثغورهم الممتدة عبر الأردن وسوريا ومصر وفلسطين ولبنان. نتيجة لهذه الانتصارات، اضطرت الإمبراطورية البيزنطية إلى الدخول في مفاوضات مع الملكة ماوية، حيث أسفر الصلح عن تلبية شروطها. كان من أبرز هذه الشروط تعيين القس يعقوب البرادعي كراعٍ للمسيحيين في البادية الشرقية الأردنية، مما أسهم في تعزيز مكانة المونوفيزية بين الغساسنة

ظل ذكر الملكة ماوية والقس البرادعي حاضرًا في التراث الغساني، حيث شكّلت سيرتهما مصدر إلهام للغساسنة، وعززت من تمسكهم بمذهبهم المونوفيزي. وظلت المونوفيزية جزءًا أساسيًا من هويتهم الثقافية والدينية، مما ساهم في تميزهم عن بقية القبائل العربية

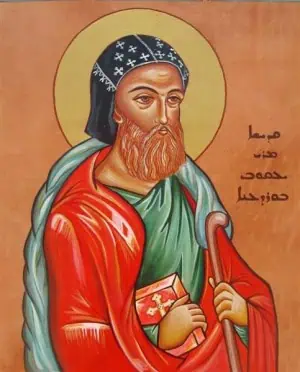

صورة للقس البرادعي الذي عينته الملكة ماوية وكان مسؤولا عن المذهب المونوفيزي في الشرق

المذهب الثالث: الأرثوذكسية الميافيزية

يُعتبر المذهب الأرثوذكسي الميافيزية ثالث المذاهب المسيحية التي أثرت بعمق في مسار العلاقات بين الغساسنة والمناذرة والإمبراطورية البيزنطية. يعكس هذا المذهب الاعتقاد بأن للسيد المسيح طبيعتين: إلهية وبشرية، وهما متحدتان في شخص المسيح بشكل لا يمكن فصله أو مزجه بما يخل بصفاتهما. كان هذا المذهب راسخًا في المعتقدات الدينية للإمبراطورية البيزنطية، لكنه تسبب في توترات لاهوتية وسياسية مع القوى الإقليمية الأخرى

الصراعات المذهبية والسياسية

لعبت المذاهب المسيحية، ومنها الميافيزية، دورًا بارزًا في صياغة العلاقات بين الغساسنة والإمبراطورية البيزنطية، وأحيانًا مع المناذرة. وبينما كانت الصراعات المذهبية تشتد في بعض المراحل، كان للمصالح الاقتصادية والسياسية أثر لا يقل أهمية في تهدئة أو تأجيج تلك العلاقات. الغساسنة، المتمسكون بشدة بمذهبهم الديني، دخلوا في مواجهة مع الإمبراطورية البيزنطية في مناسبات عديدة. ففي عام ٥٠٠ ميلادي، شن الغساسنة حملة عسكرية ضد إحدى الحاميات البيزنطية في فلسطين، وهو حدث يعكس مدى حساسية الخلافات الدينية وتأثيرها على العلاقات السياسية والعسكرية

ومع مرور الوقت، هدأت التوترات بين الغساسنة والبيزنطيين، حيث اتجهت الإمبراطورية البيزنطية نحو السلم وبدأت في إبداء قدر أكبر من التسامح مع المذهب المسيحي الغساني. ساهم هذا التحول في تهدئة الصراعات المذهبية بين الطرفين وأدى إلى بعض من استقرار نسبي

التنافس مع المناذرة

على النقيض، ظل العداء مستمرًا بين الغساسنة والمناذرة، الذين تبنوا المذهب النسطوري في أواخر القرن الرابع الميلادي. استمر هذا التنافس بين القبيلتين على مدار ستة قرون، حيث امتزجت الخلافات المذهبية بالصراعات السياسية، مما ساهم في رسم ملامح التاريخ الديني والسياسي للمنطقة

و أظهر المذهب الأرثوذكسي الميافيزي كيف يمكن للمعتقدات الدينية أن تكون محورًا للصراعات والتحالفات على حد سواء. فقد ظل الغساسنة أوفياء لعقيدتهم، مما جعلهم قوة مؤثرة في المنطقة وقادهم إلى تحديات وصراعات مع الإمبراطوريات الكبرى، مع الحفاظ على استقلالهم المذهبي والروحي

المراجع

أبحاث إرث الأردن, الدين عند الأردنيين الغساسنة: مدخل عام

الدين عند الأردنيين الغساسنة: المسيحية كثقافة وحضارة غسانية

علي. ج. (2001) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط4)، لبنان: بيروت، دار الساقي

العيسي، سالم (2007) تاريخ الغساسنة، ط1، دار النمير. دمشق: سورية

الجميلي. أ. (2016) العلاقات الخارجية لدولة الغساسنة، (ط1) الأردن: عمان، دار أمجد

العيسى. س. (2007) الغساسنة: نسبهم، حروبهم، تنقلاتهم، ديانتهم، ثقافتهم، (ط1) سوريا: دمشق، دار النمير

خربوطلي، ش. و محمد. ي. العلاقات السياسية البيزنطية الغسانية في القرن السادس الميلادي. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية (مجلد 39)، العدد 2، 2017