الغساسنة، جزء: ٧ – قديسين الغساسنة والدول المجاورة

يمثل تاريخ الأردن المسيحي الغساني إرثًا غنيًا بالشجاعة والإيمان، حيث جسّد القديسون قيم التضحية والصمود في وجه الاضطهاد. من قصصهم، نتعرّف على ملاحم الإيمان والثبات التي خلّدت أسماءهم في ذاكرة التاريخ والروح الأردنية

القديسون والأساقفة

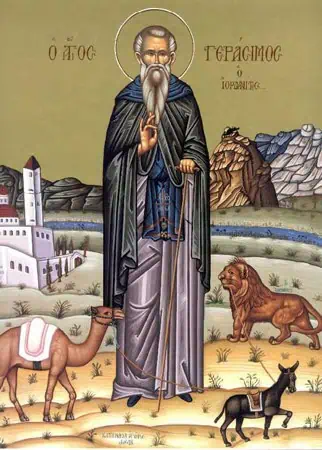

كانت قيم الحرية والصمود وجرأة قول كلمة الحق في وجه الظلم والطغيان متأصلة في نفوس أبناء الأردن. وتجلت هذه القيم بوضوح في سيرة القديسين والشهداء المسيحيين الأردنيين الغساسنة، الذين قدموا أمثلة خالدة للتضحية والإيمان. ففي تاريخ الأردن، تتألق أسماء شهداء وادي فينان وشهداء فيلادلفيا، مثل يوليانوس وإفبولوس وملكامون، الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن عقيدتهم. ومن مدينة البترا، نتعرف إلى القديس أثينوجينوس ووالدته الناسكة ذامياني، إضافة إلى القديس بولس أسقف رايثو، والقديس زكا الشماس من أم قيس، والقديس بطرس من بيت راس، والقديس جراسيموس الأردني

القديس جراسيموس الأردني

وعلى الرغم من صعوبة حصر أسماء جميع شهداء الأردن خلال العصر الغساني، الذي شهد موجات من الاضطهاد الديني، فإن ذكراهم, تظل حية كمصدر إلهام. لقد كانوا شهداء للوطن ومدافعين مخلصين عن حرية الرأي والاعتقاد، وهي قيمة متأصلة بعمق في الروح الأردنية، فيما يلي، نسلط الضوء على أبرز القديسين الأردنيين الغساسنة، مستعرضين حياتهم وأدوارهم المحورية في تلك الفترة المفصلية من تاريخ الأردن

القديس إليان العمّاني

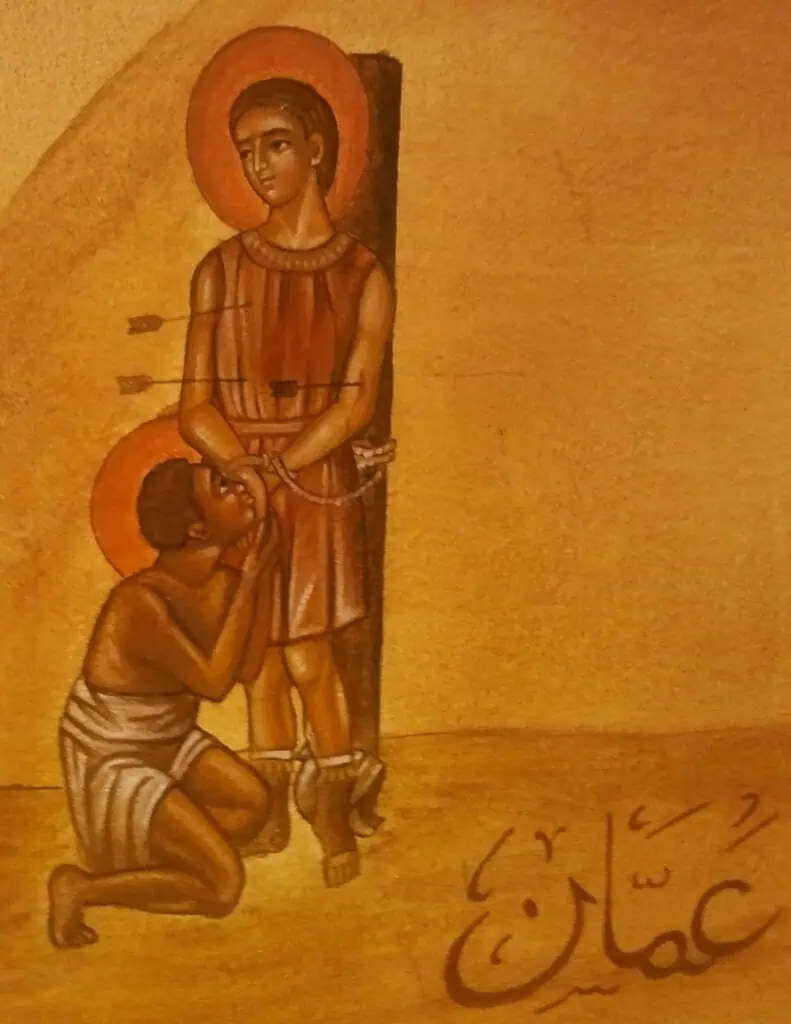

من قلب فيلادلفيا، انطلقت تمجيدات القديس الأردني إيليان العمّاني، الذي واجه الاستشهاد بشجاعة بعد رفضه تقديم القرابين للإله خرونس في مدينة جرش. كان القديس إيليان يعمل خيّاطاً في دكانه القريب من كنيسة جرش، حيث كان يحيك الثياب ويعيش حياة بسيطة. ولكن مع بدء الإمبراطور ماكسيموس (٢٤٥-٣١٣ م) حملة اضطهاد واسعة ضد المسيحيين وإجبارهم على تقديم القرابين الوثنية، رفض إيليان الخضوع لهذه الأوامر

بسبب موقفه، تم تقييده وسجنه، وتروي الروايات الدينية أن عدة معجزات قد وقعت أثناء احتجازه، منها تحرره من القيود ونطق الوثن أمامه. وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني، واجه القديس إيليان الموت، ليصبح اسمه محفوراً في سجل شهداء الأردن المبجلين، رمزاً للإيمان والشجاعة

القديس إيليان العمّاني

القديسان زينون وزيناس

في عهد الإمبراطور ميكسيمانوس، الذي اشتد فيه الاضطهاد الديني، برز زينون في منطقة زيزياء جنوب عمّان كرمز للمقاومة، متصدياً لظلم الإمبراطور ومحاولاته لإجبار الشعب على اعتناق الوثنية. رافقه تلميذه وخادمه زيناس، وواجه الاثنان التعذيب بوحشية، لينالا معاً “إكليل الشهادة والخلود”. جسّد القديسان نموذجاً ملهماً في القوة والصمود، ما زال الأردنيون يستلهمون منه العزيمة حتى اليوم

الصورة على اليمين: تصوير للقديسين زينون وزيناس

الصورة على اليسار: القديسان زينون وزيناس، من رسم جداري في كنيسة الراعي الصالح في مركز سيدة السلام، عمان - الأردن

الأسقف ثيودور ٥٤٠ – ٥٧٠ ميلادي

يُعد الأسقف ثيودور من أبرز الشخصيات الدينية التي ارتبطت بالمملكة الغسانية في أوج ازدهارها خلال عهد الملك الحارث بن جبلة. كان ثيودور صديقًا مقربًا للقديس يعقوب البرادعي، الذي عيّنته الملكة الأردنية ماوية مسؤولًا عن مسيحيي البادية الأردنية والمناطق المحيطة بها. تميز ثيودور بتبشيره بالمذهب اليعقوبي المونوفيزي، حيث دأب على إرسال الرسائل إلى شيوخ القبائل وملوك الحواضر والمدن الأخرى لتعزيز هذا المذهب

كما عُرف بحضوره الدائم للمجامع الكنسية، حيث عمل على التوفيق بين المذاهب المسيحية المختلفة، ولعب دورًا بارزًا في دعم حركة الثالوثية التي واجهت العقائد المناهضة للطبيعة الإلهية للمسيح

القديسان سركيس وباخوس

على الشعار الحربي للقوات الغسانية، تتوسط أيقونة القديس سركيس أو سرجيوس، الذي يُعد رمزاً دينياً بارزاً لدى الأردنيين الغساسنة، محاطة بهالة نورانية. وُلد القديسان سركيس وباخوس في القرن الثالث الميلادي في زمنٍ شهد اضطهاد المسيحيين من قبل الإمبراطورية الرومانية، التي كانت تُجبر معتنقي المسيحية على التخلي عن إيمانهم

خدم القديسان في الجيش الروماني، لكنهما رفضا تقديم القرابين للإله الوثني مركوري (المشتري)، مما أدى إلى اكتشاف إيمانهما المسيحي. عانى كلاهما من التعذيب الشديد، حيث استشهد القديس باخوس أولاً، بينما استمر القديس سركيس في تحمل الاضطهاد حتى أُعدم بقطع رأسه في مدينة الرصافة بالعراق

لتخليد ذكراهما، بُنيت العديد من الكنائس في عهد الغساسنة، منها أول كنيسة في مدينة الجابية، عاصمة الغساسنة الأولى في سهول حوران الأردنية. وفي القرن السادس الميلادي، شُيدت كنيسة أخرى في مدينة بُصرى. كما أُنشئت “كنيسة التوأم” في أم الرصاص عام ٥٨٦ ميلادية، وهي مثال رائع على العمارة المسيحية الغسانية

المقديسين سركيس وباخوس وفي المنتصف ترتسم صورة المسيح

ومن المواقع الأثرية الأردنية المكرسة للقديس سركيس، كنيسة في تل العميري قرب منتزه عمّان القومي. كشف التنقيب عن نقش يوناني يوثق إعادة رصف الكنيسة بالفسيفساء كهدية للملك الغساني المنذر بن الحارث. كما أظهرت الاكتشافات تصميم الكنيسة بصحنها، وخزان مياهها، والمرافق المرفقة

كان للقديس سركيس مكانة عظيمة لدى الأردنيين الغساسنة، حيث وضعوا أيقونته على شعاراتهم الحربية واستلهموا من ذكراه الثبات والصمود في الحروب. وقد سجل القساوسة باللاتينية والسريانية احترام ملوك الغساسنة والمناذرة وحتى الفرس لقبر الشهيد سركيس، إذ حرصوا على حضور الاحتفالات الدينية المرتبطة به. وقد عبّر الشاعر جرير عن ارتباط الغساسنة العميق بالقديس في قوله

يستنصرون بمار سرجيس وابنه بعد الصليب ومالهم من ناصرِ

لعب قبر القديس في الرصافة دوراً سياسياً بارزاً، حيث اختار الملك الغساني المنذر هذا الموقع لقبول طلب الصلح الذي قدمه البيزنطيون في القرن السادس، بعد توتر العلاقات بين الغساسنة والإمبراطورية البيزنطية إثر وفاة الملك الحارث

القديسان قزمان ودميان

القديس جرجس (جاورجيوس) يعد من أبرز الرموز المسيحية التي اكتسبت شهرة عالمية، ولكن هذه الشهرة لم تكن لتتحقق لولا التقدير والتبجيل الذي أولاه له الأردنيون الغساسنة. يشابه القديس جرجس شخصية “الخضر” في التراث الشعبي، وتنتشر العديد من الكنائس والمقامات التي تحمل اسمه في مناطق مثل السلط، ماحص، مادبا، والكرك. قصته المؤثرة تبقى حاضرة في الوجدان لما فيها من صمود وإيمان رغم العذاب والاضطهاد الذي عاناه دفاعًا عن عقيدته، حتى أن ثباته ألهم الكثيرين للإيمان بالمسيحية، بدءًا من عامة الشعب وصولًا إلى زوجة الإمبراطور دقلديانوس

يحتفي الأردنيون في البلقاء، عاصمة الأردنيين الغساسنة، وما حولها بالقديس جرجس أو “الخضر”، الذي منح الخلود في الذاكرة الشعبية بعد أن نطق الوثن في معبده، وفق الروايات، قائلًا: “لست أنا الإلهة التي تُعبد” إثر هذه المعجزة، أمر الإمبراطور بقتله

الصورة على اليسار: كنيسة الخضر في السلط

الصورة على اليمين: خارطة مادبا (كنيسة الخارطة)

تعد خريطة مادبا الفسيفسائية، الموجودة حاليًا في كنيسة جاورجيوس للروم الأرثوذكس، أقدم خريطة مصورة للأرض المقدسة. الخريطة جزء من أرضية فسيفسائيّة ضمن كنيسة بيزنطيّة قديمة. يعود تاريخ الخريطة إلى النصف الثاني من القرن السادس للميلاد، وتصف منطقة شرق المتوسط في العصر البيزنطيّ، وتشكّل مدينة القدس مركزًا لها، كما تظهر فيها عدّة مواقع في فلسطين والأردن وقسمًا من البلاد المجاورة أي من مصر وجنوب سوريا

كان للقديس جرجس حضور بارز في أدبيات وأشعار الأردنيين الغساسنة، واستمر تمجيده عبر الأجيال. في السلط، بُنيت كنيسة على اسمه في القرن السابع عشر، وسُمّي حي الخضر وشارع الخضر الشهير تخليدًا لذكراه. وفي مأدبا، شيّدت كنيسة الخارطة في القرن التاسع عشر على أنقاض كنيسة غسانية قديمة، وتحتوي على أقدم وأكبر خريطة فسيفسائية في الأردن وفلسطين. أما في بلدة ماحص بمحافظة البلقاء، فيوجد مقام مشترك للقديس الخضر، يجمع بين التراثين المسيحي والإسلامي، مما يعكس استمرار احترام إرثه حتى اليوم

الأردنيون الغساسنة والدول المجاورة

الغساسنة والمناذرة

يرتبط ذكر الغساسنة دائمًا بخصومتهم التاريخية مع المناذرة، الذين كانوا حلفاء للفرس تجمعهم مصالح سياسية ودينية مشتركة. فقد اعتنق المناذرة، المعروفون أيضًا بـ”اللخميين”، المسيحية لفترة من الزمن، لكن ذلك لم يضع حدًا لعدائهم المستمر للغساسنة. أسس المناذرة مملكة الحيرة في العراق، التي تميزت بأهميتها الاستراتيجية لوقوعها على طريق الحرير التجاري

في المقابل، بذل الغساسنة جهودًا حثيثة للدفاع عن وجودهم في المنطقة، مؤمّنين مصالحهم السياسية ومصالح حليفتهم القوية الإمبراطورية الرومانية بشجاعة وثبات

خريطة توضح امتداد الغساسنة والمناذرة

يوم حليمة

في عام ٥٤٤ ميلادي، اشتعلت نيران الصراع مجددًا بين المناذرة والغساسنة، وهو نزاع لم يلبث أن يخمد لفترات قصيرة حتى يعود للانفجار كبركان متأجج. كان محور الخلاف هذه المرة منطقة استراتيجية تُدعى “ستراتا”، تقع جنوب تدمر، وتكتسب أهمية كبيرة بسبب مرور القوافل التجارية عبرها واعتماد القبائل البدوية عليها لرعي مواشيها

قاد المنذر، ملك المناذرة، هجومًا شرسًا على الأراضي الغسانية، متوغلاً فيها. إلا أن الحارث بن جبلة، ملك الغساسنة، تصدى له بشجاعة وقوة، وتمكن في النهاية من هزيمته وقتله في معركة حاسمة بالقرب من قنسرين. هذا الانتصار لم ينهِ الصراعات، بل أدى إلى تصعيد التوتر بين الفرس والروم، حيث تبادلت الإمبراطوريتين الاتهامات، مما عمّق الخلاف بينهما

وقد خلّدت الأدبيات الجاهلية هذه الواقعة، حيث تغنى الشاعر حسان بن ثابت كثيرًا بـ”يوم حليمة” في أشعاره، وورد في أحد أبيات

كما أصبح هذا اليوم مادة غنية للموروث الشعبي، حيث يُضرب به المثل ويقال: “ما يوم حليمة بسر”، في إشارة إلى شهرته البالغة التي لا يجهلها أحد. وقد سُمّي اليوم باسم “حليمة” نسبة إلى ابنة الملك الحارث الغساني، التي اشتهرت برعايتها للجرحى وخياطة الأكفان خلال المعركة

معركة عين أباغ

تصاعدت حدة التوتر بين البيزنطيين والغساسنة، مما أدى إلى اشتعال الصراع بين الغساسنة والمناذرة. كان هذا الصراع أحد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية في المنطقة، وبلغ ذروته في سلسلة من المعارك انتهت بما عُرف بيوم عين أباغ

رفض الملك الغساني الحارث بن جبلة دفع الإتاوة التي طالب بها ملك المناذرة، المنذر بن ماء السماء، مما أشعل شرارة المواجهة. وبدأت الغارات المتبادلة بين الطرفين حتى قُتل المنذر على يد الحارث، لتتصاعد العداوة بين المملكتين وتصل إلى أوجها

يختلف المؤرخون في تحديد التاريخ الدقيق لموقعة عين أباغ، حيث يشير بعضهم إلى أن الصراع تضمن معركتين رئيسيتين شنّهما المناذرة، ولكن الغساسنة حققوا الانتصار النهائي في يوم ٢٠ أيار عام ٥٧٠، ويرجح المستشرق الألماني نولدكه أن المعركة الثانية، والتي وقعت شمال شرق أراضي المملكة الغسانية، هي التي عرفت باسم عين أباغ

حظيت هذه الواقعة باهتمام واسع بين الشعراء العرب الذين خلدوا أحداثها في قصائدهم. فقال ابن الرعلاء، نجل الملكة الغسانية الرعلاء التي شاركت في المعركة

كم تركنا بالعين عين أباغ من ملوك وسوقة أكفاء

أمطرتهم سحائب الموت تترى إن في الموت راحة الأشقياء

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

كما أنشد الشاعر الرياشي

بعين أباغ قاسمنا المنايا فكان قسيمها خير القسيم

كان من الصعب تتبع عدد الغارات التي اندلعت بين المملكتين، فقد شهدت المنطقة توترًا سياسيًا مستمرًا. ومع ذلك، استطاع الغساسنة استغلال هذا العداء بين الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية لترسيخ وضعهم السياسي، وبسط سيادتهم على المنطقة، وضمان استقلال المدن التي منحتهم تلك السلطة

يوم وادي حليمة وازدلفنا

بالعناجيج والرماح الظماء

الغساسنة وكندة والقبائل العربية

كانت كندة مملكة عربية أسستها القبائل في شمال الجزيرة العربية، وكان حاكمها يحمل لقب “فيلارخ”، أي ممثلًا للروم. تميزت العلاقات السياسية بين الغساسنة وكندة بتركيزها على استغلال الغساسنة لحالة الفوضى التي أعقبت وفاة الملك الكندي، في ظل عجز خلفائه عن ملء الفراغ الذي خلفه. لضمان استقرار حكمهم وتأمين المنطقة، ثأر الغساسنة لمقتل الملك الكندي، مما أظهر مهارتهم العسكرية وقدرتهم على إدارة الجيوش وحماية مصالح حلفائهم، إضافة إلى تأمين المناطق الحيوية المؤثرة على أمنهم القومي

لم تكن العلاقة بين الغساسنة والقبائل العربية الأخرى دائمًا مستقرة. فقد ذكرت بعض المصادر أن الملك الغساني الحارث بن أبي شمر توعد بغزو بني تغلب نتيجة سوء استقبالهم له. وعلى الرغم من هذه التوترات، نجح الغساسنة في ترسيخ دورهم كحكومة مركزية كفؤة، تمثل الحواضر والمدن الأردنية وتضمن الأمن والاستقرار في المنطقة

المراجع

أبحاث إرث الأردن, الدين عند الأردنيين الغساسنة: المسيحية كثقافة وحضارة غسانية

خارطة مادبا (كنيسة الخارطة) ،Visit Jordan

كنيسة الخضر ،Visit Assalt

Byzantium and the Arabs in the sixth century ،عرفان شهيد

الدين عند الأردنيين الغساسنة: المسيحية كثقافة وحضارة غسانية

العيسي، سالم (2007) تاريخ الغساسنة، ط1، دار النمير. دمشق: سورية

اليسوعي، ل.( 2011) الآداب النصرانية قبل الإسلام،(ط2) دار المشرق: بيروت

قاشا. س (2005) صفحات في تاريخ المسيحيين العرب قبل الإسلام، (ط1) لبنان: بيروت، منشورات المكتبة البوليسية، سلسة الكنائس المسيحية الشرقية