مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ١١ – الدين والآلهة عند الأنباط

يعد الدين عنصرًا أساسيًا في حياة الأنباط، حيث لعب دورًا مركزيًا في تشكيل ثقافتهم وهويتهم. فقد تنوعت معتقداتهم وطقوسهم، وامتدت معابدهم إلى مختلف المناطق داخل وخارج موطنهم. وتُظهر النقوش والآثار عمق ارتباطهم بالآلهة التي مثلت لهم القوة، الحماية، والخصب

مقدمة في الدين (العرب ودين التوحيد)

تبنى الأنباط الدين كما هو الحال عند الأقوام السامية الأخرى، وكان له دور مركزي وحيوي في حياتهم، حيث انتشرت معابدهم بكثرة في مختلف مستوطناتهم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. بل إن المعتقدات والطقوس الدينية كانت تشغل حيزًا كبيرًا من اهتماماتهم. ولم تقتصر معابدهم على موطنهم الأصلي، بل امتد بناؤها إلى مناطق بعيدة حيث أقاموا جاليات مؤقتة، مثل الإسكندرية ومينوبولي في إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، أنشأوا بعض المعابد في المناطق النائية ذات الكثافة السكانية القليلة، مثل معبد الذريح عند ملتقى وادي اللعبان، وادي حسما قرب الطفيلة، ويرجح أن يكون معبد وادي رم من هذا النوع، مع مراعاة أهميته الاستراتيجية على الطريق التجاري القادم من الجزيرة العربية

عبد الأنباط العديد من الآلهة والإلهات، فقدموا لها الأضاحي والقرابين، وحجوا إلى معابدها، وتضرعوا إليها بالأمنيات والأدعية. كما جعلوا رموزها في منازلهم، مثل الأنصاب والمجامر، وخصصوا لها بعضًا من هباتهم وصدقاتهم، مما يعكس إيمانهم العميق بتأثيرها في حياتهم الدنيا

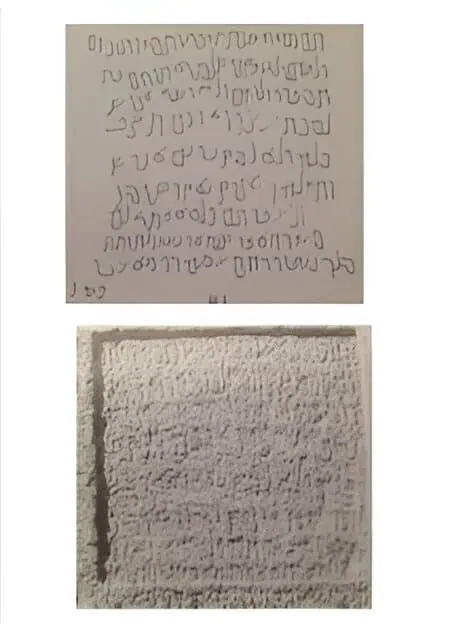

ليس من السهل وضع هيكل أو “مخطط تنظيمي” واضح لمنظومة الآلهة النبطية أو تحديد أهميتها وترتيبها في حياة الأنباط، وذلك بسبب كثرة هذه الآلهة من جهة، وغياب المصادر الأصلية التي توثق معتقداتهم الدينية من جهة أخرى. وتعتمد معظم المعلومات المتوفرة في هذا المجال على التحقيقات الأثرية، التي استندت بشكل أساسي إلى التماثيل أو بقاياها المكتشفة في أطلال المعابد النبطية، بالإضافة إلى النقوش، ولا سيما تلك الموجودة على القبور. وقد تضمنت بعض هذه النقوش لعنات تحذر من انتهاك حرمة القبور، بينما حددت أخرى غرامات تدفع لبعض الآلهة في حال وقوع تعدٍ أو تجاوز

نقش نبطي يؤرخ للعام 31/23 م. في مملكة الحجر إحدى الممالك النبطية جنوب العاصمة البتراء. ترجمة النقش: هذا القبر الذي بناه حسايكو ابن حُميدو لنفسه ولذريته ولغزيعات وسلامو أختيه، ابنتا حميدو ولذريتهما. ولا يملك أي أحد حق الكتابة على هذا القبر أو شرائه أو الدفن فيه غير أصحاب الحق من الورثة. ومن يفعل ذلك فلن يكون له حق شرعي فيه. في شهر أيار، السنة الأربعون من حكم الملك الحارث، ملك الأنباط المحبوب من شعبه. روما وعبد عبادة، البناؤون

كان من الواضح تمامًا أن الأنباط كانوا يعتنقون تعدد الآلهة، شأنهم شأن معظم الشعوب السامية في ذلك الوقت، بدءًا من مجتمعات بلاد ما بين النهرين وصولًا إلى سواحل البحر المتوسط الشرقية والجزيرة العربية. ويبدو أن المعتقدات الدينية للأنباط استمدت جذورها من معتقدات قبائل الجزيرة العربية، بالإضافة إلى تأثيرات من معتقدات الكنعانيين والفينيقيين. ومن المرجح أن الأنباط جلبوا معهم من مواطنهم الأولى آلهة مثل اللات والعزى ومناة وذو الشرى و”شيع القوم”. وكانت هذه الآلهة تتناسب مع حياة البداوة، وخاصة “شيع القوم”، الذي كان يعرف بنبذه لشرب الخمر، وهو ما كان يتماشى مع حياة الأنباط قبل أن يتحولوا لاحقًا إلى أحد أكبر منتجي العنب والخمور

يرجع بعض الباحثين تأثر العرب بعبادة الأصنام إلى تأثير بلاد الشام، حيث يذكر ابن هشام في سيرته أن عمرو بن لحي كان أول من جلب الصنم “هبل” من بلاد مؤاب، وتحديدًا من منطقة البلقاء التي كانت آنذاك موطنًا للعماليق. وقد وجدهم يعبدون الأصنام، فسألهم: “ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟” فأجابوه: “هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا.” فقال لهم: “أفلا تهبون لي منها صنمًا أحمله إلى أرض العرب ليعبدوه؟” فأعطوه صنمًا يُدعى “هبل”، فأخذه إلى مكة، ونصبه هناك، ودعا الناس إلى عبادته

آلهة الأنباط

ذو الشرى

ذو الشرى هو الإله الأكثر شهرة بين آلهة الأنباط، وقد ورد اسمه بأشكال مختلفة مثل: دوشر، ذو شرا (في المصادر الإسلامية)، دوسرء، ودوساريس (في المصادر اليونانية). كان الاعتقاد به شكلاً من الاعتقاد الملكي البسيط، وانتشرت عبادته في جميع المناطق النبطية، وخاصة في البترا. ويعتقد أن جذوره تعود إلى العبادات النجمية المستمدة من العرب الجنوبيين، كما يدل على ذلك النقش الذي وجد في الحجر مذكورًا فيه “الواحد الذي يفصل بين الليل والنهار”، وهو وصف يعكس طبيعته الشمسية، وربما ارتباطه بالكوكب عطارد

يعرف ذو الشرى بلقب “سيد العالم”، وكان يعتبر إلهًا مذكرًا عند الأنباط، حيث حمل بعض صفات الآلهة السامية في مراحلها المبكرة، مما جعله يقارن ببعل، هدد، وبعل شمين (رب السموات). في بدايات عبادته، كان يمثل على شكل حجر مربع أو مستطيل، وهو ما توضحه الكتل الصخرية المستطيلة المنحوتة في البترا ومحيطها. أينما وجدت هذه الرموز، فإنها تعكس مكانته البارزة في المدينة. وبما أنه إله شمسي، فقد تم توجيه العديد من أنصابه ورموزه نحو الشرق، مما يشير إلى علاقته بالشمس ودورة النهار والليل

ويصنف ذو الشرى باعتباره مرتبطًا بمفهوم “الزراعة الكثيفة”، مما يجعله رمزًا للخصوبة. يعتقد أنه إله قديم جدًا، وربما يكون الأدوميون قد عبدوه قبل أن يتركوه بعد زوال دولتهم، ليواصل الأنباط عبادته. وفي فترات لاحقة، بدأ ذو الشرى في التكيف مع التأثيرات الإغريقية، ثم الرومانية

ذو الشرى

رمز الأنباط لذي الشرى بالمسلة أو بالحجر المكعب الأسود الذي وجد في البترا، حيث ازدهرت عبادته. ومع تأثير الحضارة الهلنستية، بدأ يجسد على هيئة إنسان، فظهرت تماثيله في المعابد كرجل وقور جالس على عرش، تحيط به ثيران. كما يظهر على عملة نقدية متأخرة تعود لعام 177م في بصرى، واستمر ظهوره في مسكوكاتها حتى بدايات القرن الثاني الميلادي، مما يعكس مكانته العميقة لدى سكان المنطقة

كان ذو الشرى في بداياته إلهاً معتدلاً لا يميل إلى شرب الخمر، لذا كان الأنباط يقدمون له القرابين ممزوجة بالحليب أو الزيت أو الحنطة، بالإضافة إلى بعض الأطعمة الأخرى. ومع مرور الوقت، تطور هذا الإله حتى بات يشبه (ديونيسيوس)، إله الخمر عند الإغريق، فأصبح الأنباط يخلطون قرابينهم بدم العنب (الخمر) بدلاً من الحليب. أما مسألة تقديم القرابين البشرية له، فلا يوجد دليل قاطع يثبت ذلك حتى الآن

أما عن هيئته، فقد وصفه الفيلسوف مكسيموس الصوري بأنه كان حجراً أسود مكعب الشكل، يبلغ ارتفاعه أربعة أقدام وعرضه قدمين، وكان موضوعاً على قاعدة ذهبية، بينما كان الهيكل المحيط به يتألق بالذهب، ويُسكب عليه أو أمامه دم الأضاحي. ويبدو أن ذو الشرى كان الإله الرسمي للدولة

اللات

كانت اللات من أبرز الآلهة المشهورة عند العرب عمومًا، وظلت عبادتها شائعة إلى جانب قرينتها العزى حتى ظهور الدعوة الإسلامية. يرجح أنها كانت النظير الأنثوي للإله إيل في الديانات العربية الجنوبية، وذلك بناءً على فرضية قوية تشير إلى أن الأديان العربية تعود إلى منظومة اعتقادات سامية أقدم، ذات أصول نجمية، تتألف من ثالوث يضم الشمس، القمر، ونجم أو كوكب—قد يكون الزهرة أو عطارد

في الأصل، يعتقد أن اللات كانت تجسد الشمس، ومن هنا جاء ظهور أسماء عربية قديمة مثل “عبد شمس”. كانت واحدة من ثلاث آلهات وجدت في الكعبة، وحظيت بمكانة بارزة عند العرب. كما انتشرت عبادتها في الطائف، حيث كانت تعبد على هيئة صخرة يرجح أنها مكعبة الشكل، وعثر على نماذج مشابهة لها في مناطق أخرى

ذكر ابن كثير أن اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة، أقيم حولها بيت في الطائف له أستار وسدنة، وكان له فناء مقدس عند أهل الطائف، وخاصة قبيلة ثقيف، التي كانت تفتخر بها على بقية العرب بعد قريش. ويؤكد الباحث “ف. وينت” أن اللات كانت تعبد كإلهة للقمر، رغم أنها كانت تعتبر إلهًا مذكرًا عند العرب الجنوبيين، مما يعكس تغير جنس الآلهة بين مناطق الشمال والجنوب

كما ارتبطت اللات بعدة أماكن مثل صلخد، رم، وبصرى، ويعتقد أنها ربما كانت تعرف بلقب “أم الآلهة” (أ م ت ا ل ه ي ا). ومن المثير للدهشة غياب اسم اللات في النقوش التي وجدت في البترا، رغم وجود أسماء أشخاص مركبة من اسمها

ورد اسم اللات في نصوص الحجر وصلخد وتدمر، وكذلك في النصوص الصفوية، حيث كان من أكثر الآلهة ذكرًا لدى الصفويين. يبدو أن عبادتها انتقلت من القبائل العربية الشمالية إلى أهل الحجاز. وفي المجتمع الأردني، توجد قبيلة معروفة تسكن نواحي البلقاء وتنتسب إلى “عبد اللات”، ولا نجد تفسيرًا لذلك سوى ما يوحي به الاسم من بقايا عبادة اللات

كانت اللات في البداية قرينة ذو الشرى لدى الأنباط، ولكن عندما أصبح ذو الشرى يضاهي زيوس-هدد، تغيرت مكانتها وأصبحت تعرف بأترعتا (أتر-آتا)، ربة الخصب السورية. كان عرشها مجنحًا باللون الأسود، وفي عسقلان على ساحل فلسطين، كانت تصور نصف امرأة ونصف سمكة. وبما أنها ربة للخصب، فقد رآها اليونانيون كنظير لأفروديت. وهكذا، أصبحت اللات توازي أترعتا تمامًا كما كان ذو الشرى يوازِي زيوس-هدد. كان لأترعتا العديد من الوجوه والرموز والأدوار، فهي ربة الحياة النباتية، وربة القمح، وربة الدلفين، وربة الحظ (تايكه)، وربة البروج، وغيرها. وفي تجلياتها المختلفة، كانت تعكس معاني ومفاهيم دينية متنوعة أيضًا

العزى

العزى هي صفة تعني القوة أو “ذات العزة”، وكانت إلهة نجمة الصباح (كوكب الزهرة) في المعتقدات السورية النبطية. ورد اسمها في القرآن الكريم في المرتبة الثانية بعد اللات، وأشارت التفاسير إلى أن العزى كانت شجرة في غطفان، وكان الناس يعبدونها

أما اللات، فهي الإلهة الأنثوية الرئيسية لدى الأنباط، ورمزها الأسد. ويعتقد ف. وينيت أنها ذات أصل سينيائي، وأن عبادتها كانت منتشرة في مدينة “العزى” (المعروفة اليوم بالخلصة) في منطقة النقب، حيث كانت المدينة بمثابة مقر لعبادتها. وقد كانت العزى تمثل إلهة الحرب لدى العرب، ما جعل الأضحيات التي تقدم لها في بعض الأحيان بشرية. وربما يكون اسم “عزة” المؤنث هو بقايا من عبادة هذه الإلهة

يرى بعض الدارسين أن للعزى مكانة كبيرة لدى الأنباط، وقد تم التعرف على معبدين مخصصين لها، أحدهما في البتراء والآخر في وادي رم. وتصور العزى عادة على هيئة امرأة. من المهم أن نلاحظ بعض المعلومات المتعلقة برمزية العزى الأسطورية وبقية الآلهة العربية، حيث تشير نصوص أخرى إلى أن العزى كانت إلهة الينابيع، وهي التي تعد من المصادر الأساسية لحياة العرب في الجزيرة العربية وبلاد الشام منذ العصور القديمة

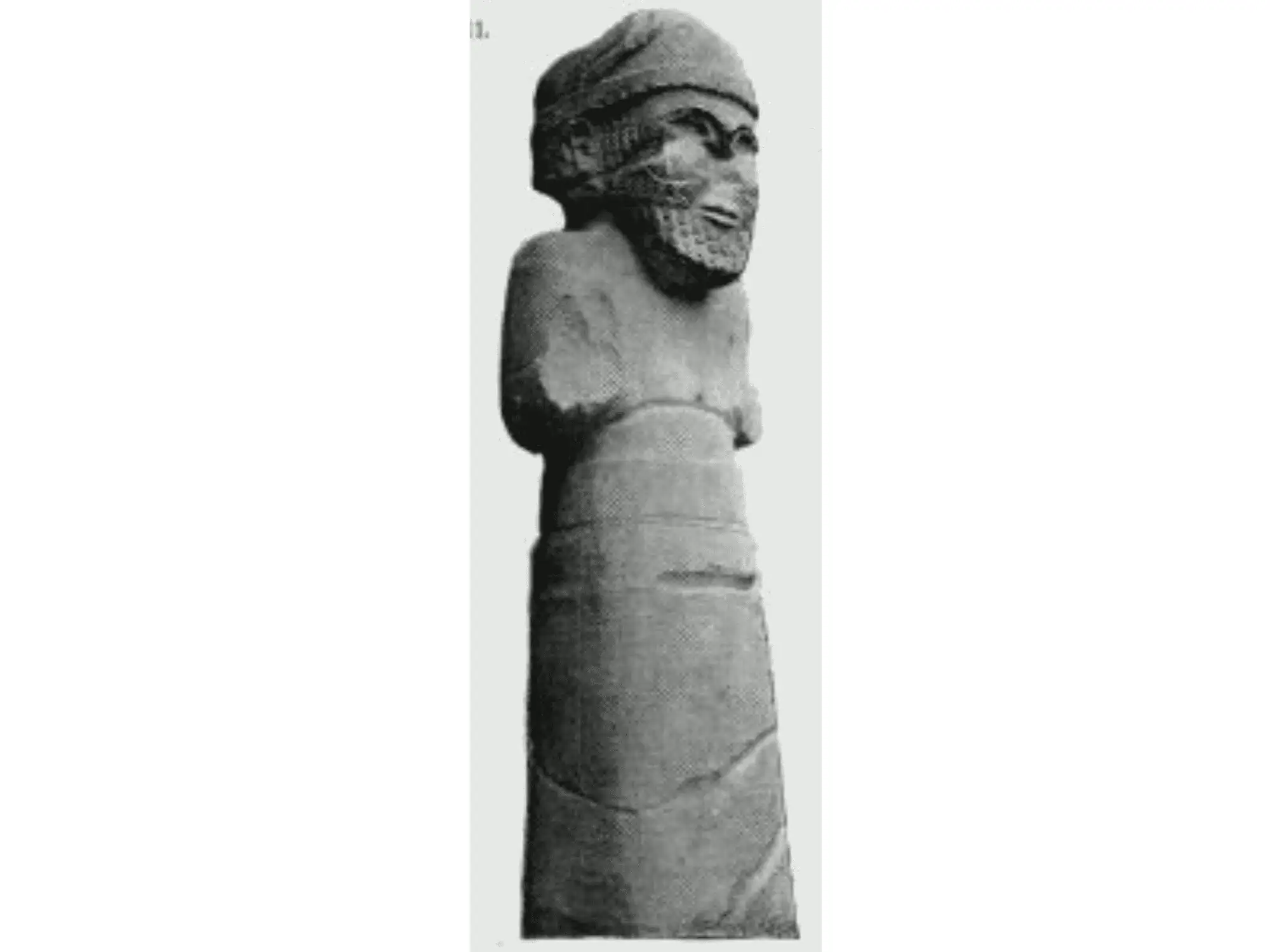

منحوتة للآلهة العزى (ذات القناع) في البتراء

مناة- منوة- مناتا

الصنم مناة يعرف أيضًا باسم (منوتن) أو (منوت) عند النبط، ويعتقد أن هناك صلة بين اسمه و(مناتا) في لهجة بني إرم و(منا) في العبرانية، التي جمعها في العربية (منايا). ولذلك، فإن مناة تمثل الحظوظ والأماني، وخصوصًا الموت. بناءً على ذلك، يرى بعض الباحثين أن هذه الإلهة كانت تمثل إلهة المنية عند الجاهليين

وقد وردت (مناة) في القرآن الكريم، وكذلك في بعض النقوش النبطية. على سبيل المثال، جاء في نقش من الحجر بصيغة (منوتو): “ولعن دوشرا ومناة وكاهنها على كل من يبيع هذا الضريح”. ولا توجد لمناة صورة بارزة بين أصنام مكة قبل الإسلام، وقد لا تكون قد تجسدت في تمثال هناك أبدًا. وهذه الإلهة ترتبط في نصوص أضرحة الحجر مع دوشرا تحت اسم (منوتو)، حيث يشير معناها الأساسي إلى: قدر، نصيب، جزء

بعل- هبعل- هبل

يحتمل أن يكون اسم “هبل” تحريفًا عربيًا لاسم الإله الكنعاني “بعل”. وإذا أضفنا أداة التعريف السامية (هه) إليه، يصبح “هبعل”. ونظرًا لأن بعض اللهجات السامية كانت تقلب حرف العين همزة أو تتخلى عنها تمامًا، يمكن الافتراض أن “هبل” هو النسخة العربية من الإله الكنعاني “بعل”، الذي كان معروفًا في مناطق الكنعانيين والفينيقيين وسوريا. كان “بعل” في معتقدات الكنعانيين يرمز للكثير من المفاهيم، أهمها: الخصوبة، القوة، الزراعة، الأمطار، والقوة الذكرية، وكان يعتبر سيد الأرض أو مالكها. وقد استمد “بعل” هذه الصفات من “إيل”، إله السموات والأرض. لا تزال الكلمة مستخدمة في اللغات العربية بمعانٍ قريبة أو مشابهة لمعانيها الأصلية؛ فالبعل في اللغة العربية يعني الزوج، والبعلية تعني الأرض التي تسقى بمياه الأمطار. وقد اتخذ هذا المعنى للأرض البعلية نظرًا للاعتقاد بأن “البعل” هو المسؤول عن رعايتها، فهو “سيد” أو “مالك” السماوات

ورد اسم هبل في أحد النقوش النبطية على قبر في مدينة بيتولي (إيطاليا)، مؤرخ إلى عام 11 ميلادي. كان هبل من أعظم الآلهة المكية التي عبدت قبل الإسلام، وكان يعد من أبرز الأصنام حول الكعبة. لا توجد تفاصيل واضحة في النقوش النبطية حول طبيعة هذه الإلهة، ولكن يعرف أن بعل كان معبودًا لدى الأدوميين، وربما كان يحتل أعلى مراتب الآلهة لديهم. ظهر اسم بعل في بعض الآثار الأدومية المهمة، وجد أيضًا ختم أدومي يحمل كتابة تشير إلى لقب صاحبه “خادم بعل”، وفي نقوش أخرى يظهر رسم لعجل يرضع من بقرة، وحيوانات مرعى أخرى، مما يرمز إلى ارتباط “بعل” بالخصب والولادة

وقد ورد اسم هبل في الكتابات النبطية التي عثر عليها في الحجر، وكان يأتي مع أسماء أصنام أخرى مثل: “دوشر- ذو الشرى” و”منوتو- مناة”. كما كان يسمى به بعض الأشخاص من قبيلة كلب، مما يدل على أن هذه القبيلة كانت تعبد هبل، وأنه كان من معبودات العرب الشماليين. وباسم هذا الصنم، أطلق اسم “هبل بن كنانة الكلبي” على جد زهير بن جناب

شيع القوم

ورد في النقوش النبطية في (مدائن صالح) ذكر اسم الإله (شيع قوم)، (سع قوم)، و(شيع القوم)، وهو إله القوافل والمحاربين، الذي يحمي القوافل ورجالها من اللصوص وقطاع الطرق. وكان التجار يتقربون إليه بالنذور والدعوات طالبين أن ينزل العذاب بمن يتعرض لتجارتهم. وكان يعتبر أيضًا من آلهة قوم ثمود والصفويين. ولا عجب في ذلك إذا تذكرنا الدور الكبير الذي كانت تلعبه القوافل في حياة تلك الأقوام؛ إذ كان اقتصادهم يعتمد عليها، وكانت رحلة القوافل محفوفة بالمخاطر العديدة في الذهاب والإياب. وهذا يذكرنا أيضًا بالدلافين التي كانت تعتبر إلهًا للمسافرين عبر البحار بسبب المخاطر التي يواجهونها. وتذكر كتب الأخبار أن تجار مكة كانوا حريصين على زيارة أصنام الكعبة عند عودتهم وقبل العودة إلى أسرهم، شكرًا لها على سلامتهم وحماية تجارتهم

قوس

كان قوس في الأصل إلهًا أدوميًا، ويبدو أن الأنباط قد ورثوه عن الأدوميين، كما ورثوا العديد من العناصر الحضارية الأخرى مثل الزراعة والتجارة والعمران. وكان قوس إله الحرب والقوة لدى الأدوميين، ولهذا تظهر بعض الصور التي يظهر فيها وهو يحمل قوسًا. ويبدو أن القوس كان أداة حربية حاسمة في المعارك، مما جعله يحظى بتبجيل كبير

وقد تم العثور على العديد من النقوش النبطية التي تذكر هذا الإله، ليس في منطقة إدوم فقط، بل أيضًا في الشمال حتى مدينة بصرى، العاصمة الثانية للأنباط. كما جاء ذكر لقوس في نص من بصرى يشير إلى أن صقرًا قد صنع له، مما يرمز إلى الإله قوس. وفي خربة التنور، جنوب الأردن، تم العثور على نص تكريمي له. ويبدو أن عبادة قوس كانت موجودة في مراحل مبكرة من استيطان المنطقة الأدومية، ولكن مع مرور الوقت بدأ مركزه في التراجع أمام الآلهة الثلاثة الرئيسية لدى الأنباط: ذي شرى، اللات، والعزى

تصوير نبطي للإلهة أترعتا، ويعتقد أن النسر الموجود على رأسها هو رمز للإله قوس

(الكتبى) الكتبي

الكتبي (الكتبى) هو أحد الآلهة التي اختلف في تحديد جنسه، هل هو مذكر أم مؤنث. اسم هذا الإله مشتق من “الكتابة”، وذلك ربما بسبب القيمة الكبيرة التي اكتسبتها الكتابة في حياة الناس، لا سيما في مجالات التجارة والمعاملات. ومن المتوقع أن تزداد أهمية هذه القيمة في مرحلة الاستقرار. رغم ذلك، لم تبلغ قيمة الكتبي وصيته ما بلغه آلهة الصف الأول

ويقابل هذا الإله إلهة الكتابة السامية المصرية ثوت، واليونانية الرومانية هيرمس- ميركوري، والأشورية نابو

الدلفين

لا يزال من غير الواضح تمامًا مكانة الدلافين في الرموز الدينية النبطية، حيث ظهرت بكثرة في معابدهم ووجدت نماذج منها في قبور النقب. وقد أبدى بعض الدارسين استغرابهم من معرفة الأنباط بالدلافين البحرية، بالرغم من كونهم أمة صحراوية تتميز بالبداوة. وهناك تفسيرات لهذه الظاهرة، منها أن الأنباط كانوا على دراية جيدة بالبحر من خلال تجارتهم البحرية، كما أنهم تأثروا بالأقوام المجاورة. والأرجح أن الأنباط كانوا أمة متنوعة في منابتها وثقافاتها، مما ساهم في تشكيل هذه الفسيفساء الحضارية المعروفة بالحضارة النبطية. ومن المحتمل أن بعض الأقوام الساحلية من الشرق (الخليج العربي) أو الغرب (البحر المتوسط) قد عرفوا الدلافين وجعلوها رموزًا دينية أو آلهة، ثم أقر الأنباط بذلك ولم ينكروه. وعلى الأغلب أن الأقوام الفينيقية والكنعانية قد أدخلت هذه الرموز إلى الثقافة النبطية. ووجدت أهم تماثيل “الدلفين” في أسدود، المدينة الفلسطينية الساحلية شمال غزة، وكذلك في بترا وعبدة في النقب ووادي رم، كما توجد آثار لهذا الرمز في مدينة “الحجر”. يشير انتشار هذا الرمز إلى العلاقة الوثيقة التي كانت تربط الأنباط بالبحر، كما كانت علاقتهم قوية أيضًا بالبر. ويعتقد أن وضع رمز الدلفين في المعابد والمزارات كان مرتبطًا برغبتهم في ضمان السلامة على الطرق التي يسلكونها بعد مغادرتهم لدار الفناء، وربما كان الدلفين يمثل الإلهة أتارجاتيس، حيث تلازم الدلافين إحدى تجلياتها في منطقة معد خربة التنور

قيس

قيس من الأصنام المعروفة والمعبودة لدى العرب، وقد ورد اسم هذا الإله في عدة نصوص نبطية، مرة باسم “قيشا” ومرة أخرى في نقوش الحجر باسم “قيش” أو “قيس”. وفي نص من خربة التنور، ظهر الاسم “قس” (ق س ا ل ه ح و ر ا) “قس إله حورا”. طبيعة هذا الإله غير معروفة، وهناك عدة احتمالات حول هويته، مع تعدد تسمياته وعدم وضوح دوره أو مكانته. ولا يستبعد أن تكشف الأبحاث المستقبلية عن كونه هو الإله قوس نفسه

آلهة الخصب النبطية

مع استقرار المجتمع النبطي الأردني ودخوله المرحلة الزراعية، شهد تطورًا كبيرًا في أساليب الزراعة والري. لكن هذه الأساليب لم تكن مجرد ممارسات عملية، بل ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالمعتقدات الميثولوجية. فعندما ينحبس المطر وتتأخر المواسم، كان الإله حدد أو هدد هو سيد طقس الاستمطار، ويوازي في مكانته الإلهين اليونانيين جوبيتر وزيوس، إذ يتشاركون جميعًا القدرة على التحكم بالعواصف والبرق. ونظرًا لأهمية هذا الإله، حمل الملك الأدومي حدد بن بدد اسمه، كما ورد ذكره في الكتاب المقدس وفي تفسير القرآن

(سفر أخبار الأيام الأول 1: 46) “وَمَاتَ حُوشَامُ فَمَلَكَ مَكَانَهُ هَدَدُ بْنُ بَدَدَ الَّذِي كَسَّرَ مِدْيَانَ فِي بِلاَدِ مُوآبَ، وَاسْمُ مَدِينَتِهِ عَوِيتُ”

في تفسير الآية الكريمة: “وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا” وهذا الملك هو حدد بن بدد/ تفسير القرطبي

الإله حدد

إذا سرق الحاكم ثيران الشعب وأخفاها أو عاث بحقولهم وزرعهم أو أعطاها إلى الأجنبي فإن أدّاد (حدد) سيكون له بالمرصاد، وإذا استولى على غنمهم فإن أداد ( حدد ) ساقي الأرض والسماء سيبيد ماشيته في مراعيها وسيجعلها طعامًا للشمس

نقش طيني على أحد معابد الإله حدد

فيما يخص الملك الأردني الأدومي حدد بن بدد، فقد تحول اسمه – وليس شخصه – لاحقًا إلى اسم أحد أهم آلهة الهلال الخصيب. عبده الآراميون في سوريا وأطلقوا عليه أسماء مختلفة، مثل “الإله حدد“، “بعل حدد”، أو “أدد”، وفقًا للهجة كل منطقة، مما يعكس مدى انتشار عبادته. وقد حظي بتقديس خاص في شمال المملكة النبطية الأردنية (المناطق التي تعرف اليوم بسوريا، مثل حلب وبصرى، وحوران الأردنية تحديدًا). وكان معبد الإله حدد، الذي تحول لاحقًا إلى كنيسة ثم إلى المسجد الأموي في دمشق، شاهدًا على مكانته. لعب الإله حدد دورًا محوريًا في الحياة الزراعية للأنباط، ورُمز له بعرش مجنح تحمله الثيران

أما الإله قيس، المعروف أيضًا باسم قوس أو قيسو، فهو إله ذو أصول أدومية مرتبط بقوس قزح. وقد كان إلى جانب حدد من الآلهة التي تقدم لها القرابين النباتية والنبيذ، وعبِد في منطقة خربة التنور

كعبة ذو الشرى

كعبة ذو الشرى هي أحد أهم المعابد الدينية لدى الأنباط، مخصصة لعبادة الإله ذو الشرى، الذي كان يعد الإله الأعلى في البانثيون النبطي. يقع هذا المعبد في منطقة البترا، العاصمة الدينية والسياسية للأنباط، ويعكس أسلوبه المعماري التأثيرات النبطية الممزوجة بالعناصر الهلنستية والرومانية، مما يدل على التفاعل الثقافي العميق بين الأنباط والحضارات المجاورة

كان ذو الشرى يصور عادةً كشعلة مقدسة أو حجر مقدس، مما يشير إلى ارتباطه بعناصر الطبيعة، لا سيما الصخور والنار. وكان المعبد يستخدم لإقامة الطقوس الدينية، والتقدمات، والاحتفالات الكبرى التي تجمع الكهنة والحجاج من مختلف أنحاء المملكة النبطية

تعكس كعبة ذو الشرى فلسفة الأنباط الدينية، التي جمعت بين عبادة القوى الطبيعية والروحانية العميقة، مما جعلها مركزًا روحيًا مهمًا في العالم القديم، وأحد الشواهد البارزة على عظمة الحضارة النبطية

كعبتين في الاردن ما قبل الإسلام

الصورة على اليسار: كعبة الاقيصر - كعبة قبائل قحطان الاردنية في الجاهلية قبل الاسلام كانت في جنوب الاردن قرب البترا و كانت مقصد قبائل قضاعة ولخم وجذام وعاملة، يحجون إليها ويمارسون نفس طقوس حج اهل مكة لكعبتهم ويحلقون رؤوسهم عنده بعد انتهاء حجهم

المصدر: توم هولاند

الصورة على اليمين: كعبة ذو الشرى النبطية الأردنية -و كانت اكثر الكعاب التي يحج لها العرب و يأتوها من كل اتجاه بسبب التطور والحضارة التي كانت في البتراء، فكانت ملتقى للأديان، للشعر، للتجارة والعلم والثقافة

تأليه الملوك

كانت عادة تأليه الملوك شائعة في الحضارات القديمة، حيث كان الملك يؤله وتنسب إليه صفات إلهية. يذكر الباحث زيدون المحيسن أن أحد الملوك كان يمتلك مضافة يجمع فيها الناس، ويقيم لهم الولائم، بل ويشرف بنفسه على خدمتهم. وكانت هذه المضافات تعرف باسم “مرزحا”، والتي تعني المعبد أو المجلس، وقد قام الأنباط بتأليه هذا الملك وأطلقوا عليه لقب “رب مرزحا” أي سيد المرزح

غير أن الأردنيين الأنباط تجاوزوا مجرد تقديس الملك، فقد أظهرت الأدلة الكتابية أنهم عبدوا الملك عبادة (7 ق.م – 125 ق.م.) بعد وفاته، ويعتقد الباحثون أنه قدم لشعبه إنجازات استثنائية جعلتهم يقدسونه، بل ويستعينون بذكره في مواجهة التحديات التي واجهت سلالته الحاكمة. وتشير النقوش التي عثر عليها في مدينة عبدة جنوب فلسطين إلى استمرار عبادة هذا الملك حتى عام 193 ق.م، حيث وجد نقش على واجهة أحد المعابد يربط اسمه بالإله زيوس. كما وردت في المعابد النبطية نصوص تقول: ذكرى طيبة لمن يقرأ أمام عبادة الإله

إلى جانب عبادة الملك عبادة، قدّس الأردنيون الأنباط ملوكًا آخرين، وإن كان عبادة أبرزهم. فقد كان اسم الملك الحارث الرابع يسبقه اللقب “عبد – الحارث” تعبيرًا عن التقديس والتبرك. كما عبدوا الإله مالك (ا ل ه م ل ك و). ويرى الباحثون أن تقديس الأبطال وعشق الأردنيين الأنباط لقادتهم العظام دفعهم إلى عبادة الملوك والأسلاف، حيث أصبح الملك البطل رمزًا يحتذى به من قبل سلالته الحاكمة من بعده

المدينة المعبد

عبد الأردنيون الأنباط آلهتهم الرئيسية، كما كان لديهم معبودات ثانوية أقل أهمية، وقد ذكرت النقوش أسماء عدة منها، مثل “هبلو” وربة “هيرابولس”، لكنها لم تكن بمكانة الآلهة الكبرى. كما أن بعضها وفد من حضارات أخرى، كالرومانية والإغريقية، في مراحل متأخرة من تاريخ المملكة النبطية

ارتبطت بعض هذه الآلهة بالزراعة، وبعضها بالعلم، وأخرى بقضاء الحاجات، وخضعت الديانة النبطية الأردنية لتحولات عديدة بفعل التأثيرات البيئية، سواء من خلال محاولات الغزو والاحتلال، أو عبر التفاعل الحضاري الناتج عن ازدهار التجارة واتساع النفوذ النبطي

شكلت الميثولوجيا النبطية الأردنية مصدر إلهام لإبداع الإنسان النبطي، فانعكس ذلك في فن النحت في الصخر، حيث تلاقت رمزية “ذو الشرى” الصخرية مع “اللات” المائية عبر نظام هندسي فريد، يجمع بين الصخور والمياه بتناغم مذهل. كما تجلت هذه الروح في الأدراج العملاقة التي تقود إلى آلهة السماء، والمذابح، والقصور، والأضرحة، والتماثيل، مما جعل المدينة النبطية بأكملها تبدو كمعبد مقدس، حيث كان الإله حاضرًا في كل زاوية. وهكذا، تنطق كل تفاصيل المدينة النبطية بحياة عامرة بالفن والجمال والتدين، تعكس حضارة أجدادنا العريقة

الشعائر والحيوانات

يرجح بشدة وجود طرق موكبية في مدينة البتراء، تربط بين المعابد المختلفة مثل معبد قصر البنت، ومعبد الأسود المجنحة، والمعبد الكبير. يمر الشارع الرئيسي عبر المدينة، مما يوفّر مسارًا مناسبًا للمواكب الدينية. كما يعتقد أن هناك طرقًا أخرى تؤدي إلى المناطق المرتفعة، مثل جبل المذبح، مرورًا بضريح “الجندي الروماني”، و”معبد البستان”، ومعلم الأسد، حيث يوجد مذبح منحوت في الصخر قبل الوصول إلى المكان المقدس

كان الأنباط يزورون مقابر أقاربهم، ويقيمون الولائم الشعائرية، مستخدمين البخور والزيوت العطرية لملء المكان برائحة الطقوس المقدسة. ومن المحتمل أن المقابر كانت تحتوي على مقتنيات تذكارية تخليدًا للراحلين. كما استخدمت بقايا حيوانات غير عادية في بعض الشعائر، مثل الطيور الجارحة، والماعز، والكباش، والكلاب. وكانت التضحية بالجِمال للآلهة، وخاصة للإله ذو الشرى، ممارسة مألوفة في تلك الطقوس

المراجع

عزام أبو الحمام المطور، الأنباط تاريخ وحضارة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن

إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الفجر للنشر والتوزيع, 1987، عمان – الأردن

إرث الأردن, آلهة الأردنيين الأنباط والمدينة المعبد

خزعل الماجدي، الأنباط: التاريخ، الميثولوجيا، الفنون، 2012، دار محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع

Healey, John F. The Religion of the Nabataeans: A Conspectus. Leiden: EJ. Brill, 2001

Rawashdeh, Saeb. Ancient Nabataean rituals uncovered and explored at IFPO workshop. Jordan Times:23 Sept. 2015