مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ٦ – ملوك الأنباط ٣

عبادة الثالث هو أحد ملوك الأنباط الذين حكموا خلال الفترة (٣٠ – ٩ ق.م)، لكنه لم يتمتع بسلطة فعلية، إذ كان وزيره صالح هو الحاكم الفعلي. خلال عهده، شهدت المملكة النبطية تدخلًا في السياسة الرومانية، حيث أرسل صالح جيشًا لدعم حملة رومانية، إلا أن خيانته أدت إلى فشلها ونهايته المأساوية. أما خليفته، الحارث الرابع، فقد تميز حكمه بازدهار اقتصادي وعمراني، كما واجه تحديات سياسية مع الرومان واليهود، وسعى للحفاظ على استقلال الأنباط وسط التغيرات الإقليمية

عبادة الثالث (٣٠ – ٩ ق.م)

تولى عبادة الثالث الحكم بعد وفاة والده مالك الأول، وقد اشتهر بضعف شخصيته، حيث كانت السلطة الفعلية بيد وزيره صالح. من أبرز الأحداث في عهده مساندة الرومان بين عامي ٢٥ و ٢٤ ق.م، حين قاد وزيره صالح ألف رجل لمساعدة الجيش الروماني في الوصول إلى جنوب الجزيرة العربية. وكان صالح مسؤولاً عن إرشاد الجيش وتوفير الإمدادات من المياه والمواد التموينية. لكن الحملة فشلت بسبب خيانة الوزير صالح، الذي قام الرومان باعتقاله ونقله إلى روما حيث تم إعدامه

أما أبرز ما يميز فترة حكم عبادة الثالث، فهو ما يقال عن “ألوهية” عبادة، إذ يذكر أن الأنباط قد آمنوا بتأليهه، وربما استمر هذا الاعتقاد بعد وفاته، حيث وجدت بعض النقوش التي تشير إلى ذلك. ويعتقد أن هذا “التأليه” كان بتشجيع من خلفه الحارثة الرابع، الذي كان يطمح إلى الحصول على نفس المكانة بعد وفاته

الحارث الرابع (٩ ق.م – ٤٠ م)

قبل الخوض في الحديث عن حارثة الرابع وفترة حكمه، التي تعتبر من أزهى العصور التي شهدتها الدولة النبطية، من الضروري التوقف عند نقطتين رئيسيتين، أشار إليهما المؤرخان يوسيفوس واسترابو

يذكر يوسيفوس أنه بعد وفاة الملك عبادة، تولى الحكم ملك يدعى “إينياس”، لكنه غيّر اسمه عند اعتلائه العرش ليصبح “حارثة”، ومن المحتمل أن يكون الاسم الأصلي “إينياس” مشتقًا من “هانيء” أو “هنيء” أو حتى “أنيشو” (أنيس)، وهو اسم غير شائع بين ملوك الأنباط، لكنه متداول بين عامة الأنباط. وهنا يبرز تساؤل: هل قام بتغيير اسمه ليتماشى مع التقاليد الملكية النبطية؟ أم أن “إينياس” كان مغتصبًا للعرش خلال فترة الفوضى التي أعقبت وفاة عبادة، مما أتاح المجال أمام سلي لتنفيذ مؤامراته؟

يدعم الرأي الأول أن حارثة هو من كان يتواصل مع الإمبراطور أغسطس، وهو أيضًا من كان يكيد لسلي عند البلاط الروماني، مما يرجح أنه الملك الشرعي وليس مغتصبًا

من جهة أخرى، يذكر استرابو أن الأنباط في زمانه كانوا خاضعين للرومان مثلهم مثل السوريين. ويعني ذلك أن الدولة النبطية كانت آنذاك ولاية رومانية، مما يتعارض مع سيادة حارثة الرابع واستقلال خلفائه حتى ضمّها الإمبراطور تراجان إلى روما نهائيًا عام ١٠٦ م

وعند مقارنة هذا الادعاء برواية يوسيفوس، الذي ذكر أن هيرودس رفض زواج ابنته سالومة من سلي، لأن ذلك الزواج لم يكن ليضر بمصالحه، إذ كان سيمكنه من ضم “العربية”، التي كانت تخضع لسلطانه، نجد تناقضًا واضحًا. فبينما يرى استرابو أن الأنباط كانوا تحت الحكم الروماني، يعتقد يوسيفوس أنهم كانوا تحت سيطرة هيرودس

لكن بالنظر إلى الأدلة التاريخية، مثل سك النقود ومظاهر السيادة التي امتلكها الأنباط، يمكننا التساؤل: أين تكمن الحقيقة؟ إذا أخذنا في الاعتبار غضب الإمبراطور أغسطس لأن حارثة لم يستأذنه عند اعتلائه العرش، فقد يكون لكلام استرابو جانب من الصحة، لكن يبدو أن التبعية للرومان كانت مؤقتة، سرعان ما استعادت الدولة النبطية استقلالها الذاتي. وقد دعم الباحث بوورسك هذا التفسير من خلال دراسة سك النقود في عهد حارثة الرابع، حيث لاحظ أنه كان نشطًا جدًا في إصدار العملات، مما يعكس استقلالًا حقيقيًا

غير أن هذا التسلسل الزمني ينقطع في الأعوام الثالثة والثانية والأولى قبل الميلاد. وبما أن استرابو استمر في الكتابة حتى العام الثاني ثم توقف، فإن ذلك يشير إلى أن هذه السنوات كانت فترة تبعية لروما، وأن الإشارة إلى ذلك كانت جزءًا أصيلًا من كتابه، وليست إضافة لاحقة. ومن الجدير بالذكر أن استرابو كان يقصد بالتبعية هنا الضم السياسي، في حين أن الولاء الحقيقي لروما كان قائمًا قبل ذلك. ويبدو أن فترة حكم عبادة كانت من أبرز الفترات التي تعكس هذا الولاء، وتكفي حملة إيليوس غالس لتكون شاهدًا قويًا على ذلك. أما ما ذكره يوسيفوس عن خضوع الأنباط لهيرودس، فهو إما مبالغة أو إشارة خفية إلى تفوق هيرودس عسكريًا مقارنة بضعف القوة العسكرية للأنباط، الذين كانوا يفضلون حل النزاعات بالطرق السلمية ما أمكنهم ذلك

اتسم عهد حارثة بنهضة عمرانية واسعة، تركزت بشكل خاص في القسم الجنوبي من المملكة. وتحولت المنشآت النبطية في مدائن صالح (الحجر) إلى مدينة كبرى، حيث تكاد القبور المنحوتة في الصخور هناك تضاهي مثيلاتها في البتراء، ولا تزال معظمها تحمل نقوشًا تعود إلى النصف الأول من القرن الأول الميلادي. ويعد أقدم نقش مؤرخ فيها نقشًا يعود إلى السنة الأولى بعد الميلاد (سنة تسع لحارثة ملك الأنباط). وإذا أمعنا النظر، نجد عددًا كبيرًا من هذه القبور قد اتخذت مدافن لضباط عسكريين بمختلف الرتب، مثل قائد مائة، وقائد ألف، وقائد فرسان، والقائد الأعلى. فكيف يمكن تفسير ذلك؟

من المرجح أن مدائن صالح قد أصبحت قاعدة عسكرية، وربما كان حارثة يرى أنها ستكون حصنًا منيعًا ضد القوات الرومانية في حال حاولت التوغل فيها، بل ربما اعتبرها معقلًا استراتيجيًا للمملكة النبطية مستقبلًا، في ظل الأطماع الرومانية المتزايدة التي بدأت تتضح مع بداية عهده. ومن ناحية أخرى، فقد خسر الأنباط على مر الزمن كثيرًا من منشآت القرن الثاني، غير أن نقشًا يعود إلى عهد حارثة يؤكد استمرار النشاط العمراني. ورغم تأثر هذه المباني بالذوق اليوناني والروماني، لا سيما في الطيطر، إلا أن ذلك لا يعني أنها متأخرة زمنيًا

قد بذل حارثة كل جهده لتأمين استقرار زراعي يضمن لشعبه وسائل العيش، تحسبًا لأي تراجع في التجارة، دون أن يغفل عن تطوير طرق تجارية بديلة لا يجيدها سوى الأنباط. كما عزز وسائل الدفاع الداخلي، وأطلق نهضة عمرانية في المراكز الكبرى ببلاده. لذا لم يكن من المستغرب أن يلقب على نقوده بـ راحم أو محب أمته

أدرك حارثة أنه يقود دولته نحو آفاق حضارية جديدة، فحرص على تخليد عهده من خلال الإصدارات النقدية المستمرة، حيث يعتقد أن ٨٠٪ من المسكوكات النبطية التي تم العثور عليها تعود إلى فترة حكمه، حتى نادراً ما كانت تمر سنة دون إصدار جديد. ومن بين كل عشر قطع نقدية نبطية معروفة، تعود ثماني منها إلى عهده. وتوثق إحدى هذه القطع نشاطه العمراني في مدائن صالح، حيث حملت صورته على أحد وجهيها، بينما ظهر على الوجه الآخر رسم غامض وتحته كلمة “حجر”. كما أصدر في السنة العشرين من حكمه (١١ م) نقدًا تذكاريًا لزواجه من الملكة شقيلة، التي خلفت زوجته السابقة خلدو، وفق نقش تاريخي عثر عليه في إيطاليا. وعلى أحد وجهي هذا النقد، ظهرت صورة لحارثة متوجًا بالغار، مرتديًا ثوبًا متجعدًا، بينما حمل الوجه الآخر صورة نصفية مزدوجة له ولشقيلة، التي ارتدت زينة مميزة على رأسها. وقد حملت معظم نقوده نقشًا باسمه مقرونًا بلقب ملك النبط، محب أمته

عملة تظهر الحارث الرابع مرتديًا زيًا عسكريًا

عملة برونزية للحارث الرابع تعود إلى عام ٣ ق.م

دراخما فضية للحارث الرابع مع زوجته هولدو تعود إلى عام ٢ ق.م

تضاءل النشاط التجاري للأنباط بعد سيطرة السفن الرومانية على البحر الأحمر، ما أدى إلى خسارتهم ليس فقط للتجارة البحرية، بل أيضًا لحصتهم من التجارة البرية، وأصبحت طريق بترا-غزة شبه مهجورة. لذا، اتجه حارثة جنوبًا في محاولة لإنعاش التجارة وتعويض الخسائر، خاصة عبر طريق وادي السرحان. وتؤكد النقوش المكتشفة في الجوف، عند الطرف الجنوبي لهذا الوادي، انتشار أصحاب الرتب العسكرية هناك، ما يدل على جهود حارثة في تأمين هذا الطريق، لضمان وصول تجارته إلى بصرى دون الحاجة للمرور بالمناطق الواقعة شرق الأردن، والتي ربما كانت روما تفكر في ضمها إلى الولاية السورية

للتخوف من المنافسة الخارجية في النشاط التجاري دور كبير في تعزيز الاهتمام بالزراعة خلال هذه الفترة، مما أدى إلى زيادة حركة الإعمار في مدن النقب مثل عبدة، مبسيس (كرنب)، نصتان (عوجا الحفير)، خلصة، وسبيتة. وقد كان الري العامل الأساسي والضروري لهذا الإعمار، وتشير الأدلة إلى وجود نظام متقدم لحفظ مياه الأمطار وتوجيهها إلى الأراضي الصالحة للزراعة، ويعتقد أن هذا النظام يعود إلى عهد الملك حارثة. وقد تم اكتشاف نظام مماثل في قرية بالحجاز، بالقرب من المركز الرئيسي في مدائن صالح

لم يقتصر الإعمار على المنطقة الجنوبية، بل امتد إلى بصرى شمالًا، حيث كانت تسيطر على الطرق الداخلية الممتدة من وادي السرحان، ابتداءً من الجوف وصولًا إلى دمشق، مما زاد من أهميتها بالنسبة للدولة النبطية

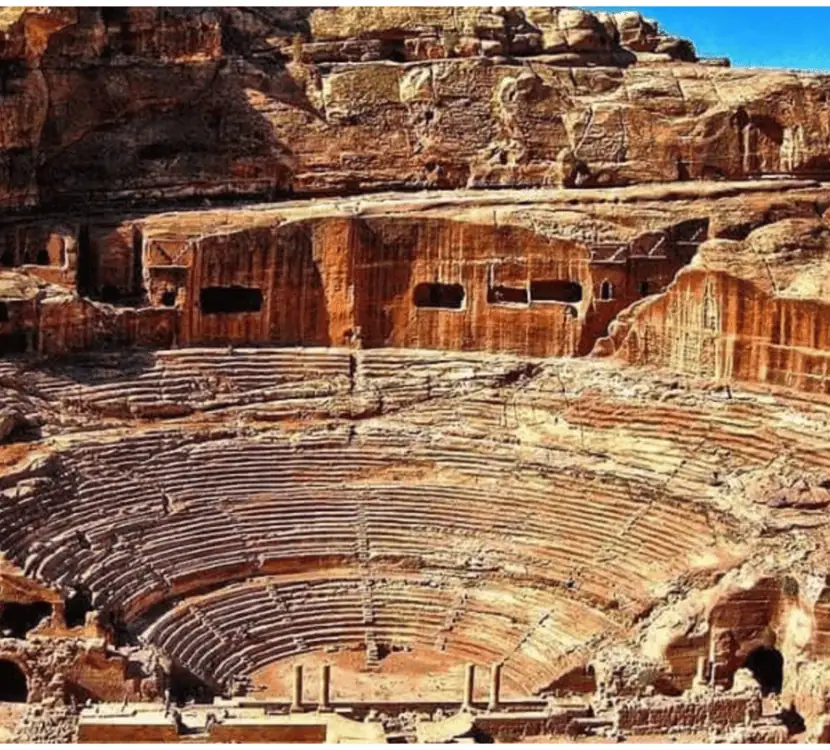

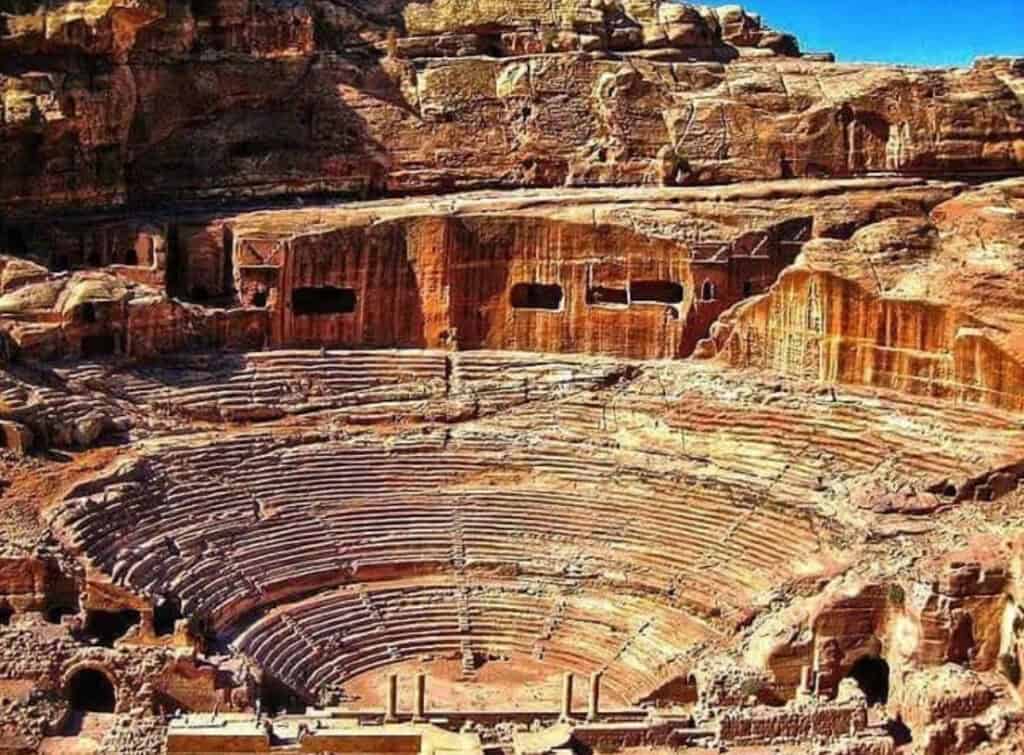

كما شهدت بترا نهضة عمرانية كبيرة في عهد الملك حارثة، إذ تم في عهده إنشاء اثنين من أبرز معالم المدينة: المسرح المحفور في الصخر عند الطرف الداخلي للسيق، والمعبد القائم في مركز المدينة، المعروف اليوم باسم “قصر البنت“. ويذكر أن في هذا المعبد كانت أخت الملك تدعى زوجها بلقب خاص، ربما على غرار تلقيب الوزير بـ”أخي الملك”، دون أن يكون لذلك صلة قرابة فعلية، على عكس ما كان شائعًا لدى المصريين من زواج الملوك بأخواتهم

مسرح البتراء أو المدرج النبطي، وهو مدرج أثري محفور بالصخر

وفي مجال النقد، تم تداول عملة تحمل اسم أحد أبناء حارثة “فص إيل”، سواء مختصرًا أو كامل التهجئة، بينما لم يعرف إصدار نقد بأسماء أبنائه الآخرين. وتؤكد النقوش أن لحارثة عددًا من الأبناء والبنات، منهم مالك، عبادة، رب إيل، فص إيل، سعدت، وهاجر، بالإضافة إلى حفيده حارثة بن هاجر. كما يضيف نقش آخر، ربما يعود إلى سنة ٢٥ أو ٣٥ م، اسمين آخرين، شقيلت وجميلت، مما يجعل عدد بناته أربعًا، إذا اعتبر فص إيل من الذكور

كان حارثة حريصًا على إصدار النقد سنويًا وفي المناسبات المهمة، فيما عبر شعبه عن تقديره له من خلال وفرة النقوش التذكارية والتعبدية التي تحمل لقبه المميز “محب أمته”. وانتشرت هذه النقوش في مناطق بعيدة شرقًا وغربًا، حتى وجد بعضها في إيطاليا، مما يعكس مدى انتشار التأثير التجاري والحضاري للأنباط

ومن النقوش المميزة نقش عثر عليه في مادبا، نظرًا لقيمته التاريخية، إذ ورد فيه: “هذا هو القبر ومعه الهرمان المبنيان فوقه، أقامهما عبد عبودت السترنج من أجل أتايبل السترتج والده، ومن أجل أتايبل رئيس معسكري لحيطو وعبرتا، إبن السترتج المذكور عبد عبودت في مقر حكمهم الذي شغلة فترتين، أي ستة وثلاثين عامًا في مجموعهما، في أيام حارثة ملك الأنباط، محب أمته”. وقد تم إنشاء هذا الضريح في السنة السادسة والأربعين من حكم حارثة (٣٧ م)

أما “الحيطو”، فهي “لهيت” المذكورة في سفر أشعيا (15:5)، بينما تعني “عبرتا” المخاضة أو المعبر، وربما تشير إلى موقع استراتيجي مهم

يستدل من رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس (وهي وثيقة هامة) أن دمشق كانت تابعة لحارثة ملك الأنباط، وكان بولس موجودًا في دمشق حوالي سنة أربعين ميلاديّة، وهي آخر سنة في حكم حارثة. ولكن كيف عادت دمشق إلى حكم الأنباط بعد أن استولى عليها الرومان؟ من الصعب إيجاد تفسير شافٍ لهذا الأمر، إلا أن كلمات بولس في رسالته واضحة عندما يقول: “وكان الحاكم في دمشق تحت إمرة أرتاس (حارثة) الملك، يحرس مدينة الدمشقيين ليقبض علي، فدليت من كوة في سلة من السور ونجوت من يديه” (٢ كورنثوس ١١: ٣٢-٣٣). هذا القول يستدعي افتراض عودة دمشق إلى الدولة النبطية، ولو لفترة قصيرة، بعد انتصار حارثة على هيرود، وهو فرض قد يساعد في تفسير بعض جوانب هذه القضية المعقدة. رغم ذلك، لا يمكن اعتباره تفسيرًا قاطعًا، ويبقى الأمر غير حاسم ويحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة

إلا أن بعض المؤرخين، مثل ستاركي وآخرين، يرون في تفسير النص المأخوذ من رسالة بولس، أن كلمة “حاكم” لا تعني بالضرورة حاكمًا إداريًا بل قد تكون إشارة إلى “حامٍ” للجماعة النبطية التجارية في دمشق. كما أن قدرة الحاكم على “القبض” على بولس قد لا تكون بالمعنى الحرفي، ولكن هذا الاقتراح لا يفسر لماذا كان بولس نفسه هو المستهدف، ولا كيف كان من الممكن أن يكون الشخص الذي يطارد بولس تابعًا للأنباط إذا لم يكن له سلطة إدارية

من ناحية أخرى، يظهر على المسرح السوري في العام ٣٥ ميلادي، بين بدء ترتيبات الزواج مع هيروديا في سنة ٢٧، وبين قدوم فتليوس إلى سوريا، أن حارثة لم يتعجل في بدء الحرب ضد هيرودس، بل اختار الوقت المناسب. ولتوضيح ما حدث، يجب أن نتناول بعض التفاصيل: زحف حارثة (أو قائده) بجيشه نحو شمال اليرموك، حيث عسكر في مكان يسمى “جملة”، وهناك دارت المعركة بين الجيشين، وكان في جيش هيرودس جنود من جيش فيليب. وقد توفي فيليب في عام ٣٤ ميلادي، وضمّت إمبراطوريته إلى الإمبراطورية الرومانية. بعد فترة قصيرة، ظهر فشل في جيش هيرودس، فتخلى عنه الجنود المنضمون من جيش فيليب وانحازوا إلى جانب الأنباط، مما أدى إلى انتصار الجيش النبطي

حينئذ، استعان هيرودس بسيده طيباريوس، فكانت أوامره كما ذكرت سابقًا. ثم تأهب فتليوس للقيام بالمهمة التي أوكلت إليه، وهو على رأس جيش مكون من فيلقين من الفرسان وذوي الدروع الخفيفة، وسار عبر اليهودية إلى بلاد الأنباط. غضب اليهود من عبور هذا الجيش عبر أراضيهم، حيث دنسوا ترابها ورفعوا أعلامًا عليها صور محرمة. ولتفادي إثارة المزيد من الحساسيات، سلك فتليوس طريق الساحل، ثم توجه مع هيرودس إلى القدس لحضور عيد يقيمه اليهود هناك. قبل أن يعود الجيش، وصلت إليهم أنباء وفاة طيباريوس، فعدلوا عن مهاجمة الدولة النبطية. ووجد حارثة أن نبوءة كهنته قد تحققت، حيث تنبؤوا بأن الجيش الروماني لن يدخل مدينة بتراء

تجسد المخاضة على نهر عرنون (الموجب) في الطريق إلى الكرك، حيث كان السترتج حاكم المقاطعة. في ظل حكم حارثة المديد، عاش الأنباط في استقرار واطمئنان، محققين حياة هادئة، ومزدهرة اقتصاديًا. حتى أن حارثة أقام مأدبة في روما بمناسبة تولي طيباريوس العرش في عام ١٤ ميلادي، حيث كانت الهدايا التي أهديت له تيجانًا من الذهب. دخلت علاقة الأنباط بروما مرحلة من التفاهم، حيث انصرفوا للاستفادة من كل ما يمكن أن يتيحه لهم السلام من مزايا

ومن أبرز تجليات هذا السلام كان تجنب الأنباط استفزازات جيرانهم من اليهود، حيث تزوج هيرودس أنتيباس، صاحب الجليل وأجزاء من الأردن، ابنة الملك حارثة. عاش الزوجان معًا لسنوات عديدة، ولكن في عام ٢٧ ميلادي، وقع هيرودس في غرام هيروديا، زوجة فيليب صاحب اللجا وحوران والبثنية، التي كانت أيضًا من أقاربه. وكان زواج هيرودس بها محكومًا بشروط، منها الطلاق من زوجته الأولى، ابنة حارثة، أو التخلص منها بطرق أخرى

عندما اكتشفت الأميرة النبطية ما كان يخطط له زوجها، هربت في الليل عائدة إلى أبيها، وكان كل حاكم من حكام والدها قد زودها بحامية تساعدها في عبور حدود مناطقهم. كانت نقطة الحدود بين أملاك زوجها وأملاك أبيها هي قلعة مخايرس (مقاور). وكان هدف الأميرة أن تصل إلى تلك القلعة قبل أن يكتشف زوجها غيابها. وعندما وصلت إلى بترا وأخبر والدها بما حدث، غضب غضبًا شديدًا وقرر الانتقام. لم يتعجل حارثة في الانتقام، بل شن حربًا على هيرودس وهزم جيشه. فرفع هيرودس شكوى إلى طيباريوس، فأمر الإمبراطور حاكم سورية، لوقيوس فتليوس، بتجهيز حملة ضد الأنباط، وأوصى بإحضار حارثة حيًا في الأسر أو إرسال رأسه إن قتل

ولكن حاكم سوريا، لوقيوس فتليوس، لم يظهر في المشهد السوري قبل عام 35 م، بينما بدأت ترتيبات زواج هيروديا عام 27 م، مما يعني وجود فترة طويلة بين الحدثين. وهذا يؤكد أن الملك حارثة لم يتعجل الحرب ضد هيرود، بل انتظر اللحظة المناسبة للتحرك.

فتفاصيل الأحداث كانت بتحرك حارثة، أو أحد قادته، بجيشه نحو شمال اليرموك وعسكر في موقع يعرف بـ وجملة، حيث دارت معركة حاسمة بين الطرفين. كان في جيش هيرود بعض الجنود التابعين لـ فيليب، لكن بعد وفاة الأخير عام ٣٤ م وضم ممتلكاته إلى الإمبراطورية الرومانية، سرعان ما انسحب هؤلاء الجنود وانضموا إلى جيش الأنباط، مما أدى إلى انتصار الجيش النبطي

عقب الهزيمة، لجأ هيرود إلى الإمبراطور طيباريوس طلبًا للمساعدة، فأمر الأخير فتليوس بقيادة حملة عسكرية ضد الأنباط. خرج فتليوس على رأس جيش مكون من فيلقين من الفرسان والمقاتلين ذوي الدروع الخفيفة، مخترقًا اليهودية باتجاه بلاد الأنباط. لكن مروره عبر الأراضي اليهودية أثار غضب السكان، حيث اعتبروه تدنيسًا لأرضهم بسبب الأعلام الرومانية التي تحمل صورًا محرّمة

ولتجنب تصعيد الموقف، سلك فتليوس طريق الساحل، ثم عرج مع هيرود أنتيباس إلى القدس لحضور عيد ديني يقيمه اليهود. إلا أن الأخبار وصلتهما هناك بوفاة طيباريوس، مما دفعهما إلى التراجع عن مهاجمة الدولة النبطية فوجد، حارثة في هذا التطور تحقق نبوءة كهنته، الذين أخبروه مسبقًا بأن الجيش الروماني لن يدخل بترا، وبذلك نجا الأنباط من الهجوم الروماني المحتمل

يستدل من الرسالة الثانية لبولس إلى أهل كورنثوس، وهي وثيقة ذات أهمية تاريخية، على أن دمشق كانت خاضعة لحارثة، ملك الأنباط. كان بولس في دمشق حوالي سنة ٤٠ ميلادية، وهو العام الأخير من حكم حارثة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف عادت دمشق إلى حكم الأنباط بعد أن استولى عليها الرومان؟

من الصعب إيجاد تفسير دقيق لهذا الأمر، إلا أن كلمات بولس تبدو واضحة عندما يقول

وكان الحاكم في دمشق تحت إمرة أرتاس (حارثة) الملك يحرس مدينة الدمشقيين ليقبض عليَّ، فدُلِّيتُ من كُوَّةٍ في زنبيل من السور ونجوتُ من يديه (كورنثوس الثانية ١١: ٣٢-٣٣)

هذا النص يشير إلى احتمال عودة دمشق إلى السيطرة النبطية ولو لفترة قصيرة بعد انتصار حارثة على هيرودس، مما قد يفسر بعض جوانب هذه القضية المعقدة، لكنه لا يعد تفسيرًا مقنعًا تمامًا، ويبقى الموضوع بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة

في محاولة لحل هذا الإشكال، يرى بعض المؤرخين، مثل ستاركي وآخرين، أن مصطلح “الحاكم” في رسالة بولس لا يعني بالضرورة واليًا رسميًا، بل ربما يشير إلى حامٍ للجالية النبطية التجارية في دمشق. ووفقًا لهذا الرأي، فإن سلطته في “القبض” على بولس لا ينبغي أن تفهم حرفيًا، بل ربما كانت محاولة غير رسمية من قبل الأنباط للإمساك به

ومع ذلك، يبقى هذا التفسير غير كافٍ للإجابة عن السؤال الأهم: لماذا كان بولس هو المستهدف تحديدًا؟ ولماذا كان من يسعى للقبض عليه ينتمي إلى الأنباط إن لم تكن لهم سلطة فعلية في دمشق؟ هذه التساؤلات تجعل القضية مفتوحة لمزيد من البحث التاريخي والتنقيب

المراجع

عزام أبو الحمام المطور، الأنباط تاريخ وحضارة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن

إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الفجر للنشر والتوزيع، ٣٠ ديسمبر ١٩٩٨

Strabo: The Geography of Strabo, (The Loeb Classical Library), Cambridge,mass, 1961

الكتاب المقدس – العهد الجديد، رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس