مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ٦ – ملوك الأنباط ٤

يعد مالك الثاني ورب إيل الثاني من آخر ملوك الأنباط، وقد شهدت فترة حكمهما تحولات مهمة في تاريخ المملكة النبطية. تميزت هذه الحقبة بتراجع النفوذ السياسي لبتراء، وتزايد التدخل الروماني الذي انتهى بضم المملكة إلى الإمبراطورية الرومانية عام ١٠٦ م. ورغم قلة الأحداث المسجلة عنهما، فإن النقوش والعملات المكتشفة تلقي الضوء على بعض ملامح حكمهما وتطورات الدولة في تلك الفترة

معبد قصر البنت

Dennis G. Jarvis - flickr :المصدر

مالك الثاني (٤٠ م – ٧١ م)

هو ابن حارثة الرابع، والأخبار حول فترة حكمه قليلة. كان معاصراً للإمبراطور الروماني قلوديوس (٤١-٥٤ م)، وفي عهده كانت حملة تيطس على اليهود وتدمير الهيكل. يروي المؤرخ يوسيفوس أن مالكاً هذا قد ساعد تيطس، حيث قدم له في تحضيراته في عكا ألف فارس وخمسة آلاف جندي مشاة. وقد توقفت عملية إصدار النقود في السنوات الست الأخيرة من حكمه، وفي تلك الفترة، استأنفت دمشق إصدار نقودها، مما قد يرتبط بحملة تيطس على اليهود وحاجة جيشه إلى المال

من المرجح أن مالكاً واصل سياسة أبيه في الاهتمام بتطوير المنطقة الجنوبية من المملكة. أما القول بأن دولة الأنباط بدأت في التدهور في عهده، فهو مجرد تخمين، ربما يكون بسبب أن الازدهار العمراني الذي شهدته المملكة في عهد والده لم يتمكن مالك من استمراره، أو بسبب الرأي القائل بأن الأنباط فقدوا جزءاً كبيراً من تفوقهم التجاري بدءاً من عهد حارثة أو قبله، وهو ما أثر على هيكل الدولة

ولا توجد لدينا نقوش تحمل اسم مالك الثاني سوى نحو عشرة نقوش متنوعة المحتوى. من بينها نقش على قبر يعود للسنة الأولى من حكمه، حيث كرم فيه السترنج عبد ملكو الذي نصبه أخوه السترنج يعمرو (السترنج: اللقب مشتقًا من كلمة تعني “القائد” أو “الحاكم المحلي”, عبد ملك ويعمرو, هم من النخبة الحاكمة أو القيادات المهمة في المملكة النبطية خلال عهد مالك الثاني)، وقد تم العثور على هذا النقش في أم الرصاص، على بعد سبعة أميال إلى الشرق من ذيبان. كما توجد نقوش قبورية من الحجر يعود تاريخها إلى الفترة ما بين السنة الثالثة والرابعة والعشرين من حكمه، وكذلك مذبح نصب لذي الشرى (أعرى) في السنة الأولى من حكمه. على النقود التي أصدرها يظهر اسم زوجته شقيلت، وقد تم اكتشاف العديد من هذه النقود على شاطئ البحر الميت

رب إيل الثاني (٧١ م – ١٠٦ م)

تولى الحكم وهو صغير تحت وصاية والدته لمدة خمس سنوات، حيث ظهرت صورتها على النقود إلى جانبه. وعندما كبر، تزوج من جميلة (جميلت)، وظهرت صورتها معه على النقود بدءًا من عام ٧٦ م

رغم طول فترة حكمه، كانت هذه الفترة قليلة الأحداث. وعند وفاته في عام ١٠٦ م، انتهت دولة الأنباط بعدما رفض الرومان الاعتراف بخلف له. وقد ضمها الإمبراطور تراجان إلى الإمبراطورية الرومانية تحت اسم “الولاية العربية”، وعاصمتها بصرى. وتشير الأدلة الأثرية إلى استمرار الأنشطة المختلفة، خاصة الزراعية، ضمن نطاق الدولة النبطية

هناك رأي آخر يفيد بأن رب إيل توفي في عام ١١١ م، وأنه بعد وفاته، تولى ابنه مالك الثالث الحكم. وفي عهده، انتهت دولة الأنباط في عام ١٠٦ م، عندما رفض الرومان الاعتراف بخليفة الملك الأخير. وقاموا بتأسيس ولاية جديدة ضمت جميع المناطق النبطية بالإضافة إلى مناطق جديدة في بلاد الشام، وأطلقوا عليها اسم “الولاية العربية“، وجعلوا بصرى عاصمتها

تولى رب إيل الثاني العرش وهو صغير في السن، لذا عينت أمه شقيلت وصية عليه، وقد ظهرت صورتها على النقود التي تم سكها في بداية عهده. وعندما شب وتزوج من جميلت، التي أصبحت الملكة، تم استبدال صورتها بصورة جميلة على العملة التي يصدرها. وقد عثر على نقوش تعود إلى عهده تمتد من الحجر في الجنوب حتى ضمير في الشمال. من بين تلك النقوش، تم العثور على نقش في قبر يعود إلى “أنيشو” (أنيس، أخي شقيلت ملكة النبط) الذي قد يكون وزيراً آخر من وزراء الدولة النبطية. كان أنيس يساعد شقيلت أثناء وصايتها على ابنها رب إيل، وهي الوصاية التي استمرت حتى عام ٧٥ م. كما تم العثور على نقش ديني في ديدان يظهر أن حكمه استمر لمدة ستة وثلاثين عاماً. وفي تيرا، عثر على نقش آخر يذكر أسماء أفراد الأسرة الحاكمة، بما في ذلك اسمي جميلت وهاجر، بالإضافة إلى نقش مشابه في محتواه بالقرب من جبل رم

الدرهم رابيل الثاني وجميلات

الدرهم ربل الثاني ووالدته شقيلات

الدراخما الفضية لرابيل الثاني مع جميلات

الدرهم الفضي لرابيل الثاني مع شاقيلات الثانية

ورغم أن فترة حكم رب إيل كانت خالية من الأحداث البارزة، فإن اسمه ارتبط بلقب “واهب الحياة والخلاص لأمته” في الوثائق التي تذكره. وإذا أخذ هذا اللقب بمعناه الظاهري، قد يشير إلى أن حكم الملك الذي قبله كان يتميز بالظلم والاستبداد. ومن المحتمل أن تفسير هذا اللقب يشير إلى تصديه لخطر خارجي أو إخماده لفتنة داخلية. هناك مجموعة من النقوش تشير إلى قيام ثورة في بداية حكمه، وهي ما يعرف ب”ثورة دمسي”. يحتمل أن هذا الثائر قاد تمرداً لبعض القبائل البدوية التي كانت تتوقع مشاركة في الحكم بعد وفاة مالك، وكانوا يطمحون إلى نصيب من السلطة بعد تولي رب إيل العرش. ربما استغلت هذه القبائل صغر سنه لتحقيق بعض أهدافها. وقد تكون هذه الحادثة هي التي تشير إليها نقوش صفوية تعود إلى “سنة حرب النبط”. ولا يتناقض هذا التفسير مع نسبة “الخلاص” إلى رب إيل، رغم أن أمه شقيلت كانت الوصية عليه في تلك الفترة. من السهل تفسير ذلك إذا تذكرنا أن شقيلت كانت تحكم باسمه. أما وصف “حرب النبط” فيشير على الأرجح إلى صراع بين الدولة النبطية والبدو، مما يعني أن تلك الأحداث لا تتعلق بحرب مع الرومان الذين كانوا في تلك الفترة يخططون لضم الدولة النبطية إلى الإمبراطورية الرومانية، كما تشير الوقائع التاريخية لذلك الوقت

من اللافت أن رب إيل كان يقضي معظم وقته في بصرى، مما مثل بداية انحسار مجد بترا السياسي، رغم أنها ظلت تحتفظ بمجدها التجاري. ولا توجد حادثة سياسية بارزة مرتبطة باحتلال كورنيليوس بالما، القائد الروماني الذي أمره الإمبراطور تراجان (٩٨ – ١١٧ م) بالاستيلاء على عاصمة الأنباط الأولى، وضم الدولة النبطية إلى الإمبراطورية الرومانية في عام ١٠٦ م، وتحويلها إلى ولاية “العربية” أو “كورة العربية” . يرى بعض المؤرخين أن الدولة النبطية لم تتمكن من حماية حدودها، وبالتالي لم تتمكن من حماية مصالح الدولة الرومانية. ومع ذلك، حتى إذا اعتمدنا هذا التفسير، فإنه لا يوضح سبب اختيار ذلك العام دون غيره للسيطرة على بتراء

يبدو أن الاستيلاء على الدولة النبطية تم بدون أسباب عدائية واضحة، حيث استمرت الحياة في البلاد كما كانت دون توقف. النقوش التي وجدت في عبدة بالنقب، والتي تعود إلى سنوات ٨٨ و٩٨ في حكم رب إيل، تظهر نشاطًا واسعًا في مجالات مثل المنشآت الزراعية، كما أن النقوش التي تعود إلى حوالي عام ١٢٦ م، أي بعد سقوط بتراء بحوالى عشرين عامًا، تشير إلى استمرار ازدهار تلك المنشآت

لكن بترا لم تعد عاصمة للدولة النبطية، حيث حلت بصرى محلها كعاصمة لولاية العربية. كانت بصرى في تلك الفترة مدينة غير ذات أهمية كبيرة، إلا أن الإمبراطور تراجان أمر بإعادة تأسيسها، مما يظهره لقبها الرسمي المنقوش على عملتها “بصرى الجديدة التراجانية”. كما زودها بالماء بنظام قنوات لتحسين مكانتها الجديدة كعاصمة ولاية كبيرة. ووفقًا لوصف دمسقيوس في ، كانت بصرى مدينة حديثة النشوء، فقد حصلت على مكانة مدينة في عهد الإمبراطور ألكسندر ساويرس (٢٢٢ – ٢٣٥ م)، وكان أول ما بني فيها هو القلعة، التي قام ملوك العرب بتشييد أسوارها لحمايتها من هجمات أهل السويداء (أو ديونيسيوس)، وهي مدينة قريبة منها

حين أصبحت بصرى عاصمة، بدأ تقويم جديد يعرف بتقويم الولاية أو “أوالابارخية”. كما أصبحت بصرى قاعدة للفيلق الروماني الثالث (القيريني)، وتم تأسيس الحاميات الرومانية على طول الطرق الرئيسية التي عرفت بـ “الحد العربي”. وكانت الطريق الجديدة التي أنشأها الإمبراطور تراجان تربط بين سورية والبحر الأحمر. وفي عهد الأسرة الساويرية، أصبحت الولاية الرومانية تضم مناطق البثنية والحورانية والطراخونية (اللجا)، أي أنها شملت كافة الأراضي التي كانت ضمن الدولة النبطية في أقصى حدودها التوسعية. وقد بدأ الأنباط هناك بالاندماج مع عناصر سورية وعربية أخرى، وظلت اللغة النبطية مستخدمة في الكتابة لفترة من الزمن. ويلاحظ وجود نقش مزدوج اللغة في أم الجمال باسم “فهر وبن شلي معلم جذيمة ملك تنوخ” يعود إلى سنة ٢٧٠ م. وعندما وصلنا إلى نقش النمارة الشهير (٣٢٨ م)، كان الخط نبطياً بينما كانت اللغة عربية. كما يوجد شاهد رقاش ابنة عبد مناة، الذي يعود إلى سنة ٢٦٧ م، نصفه عربي ونصفه نبطي

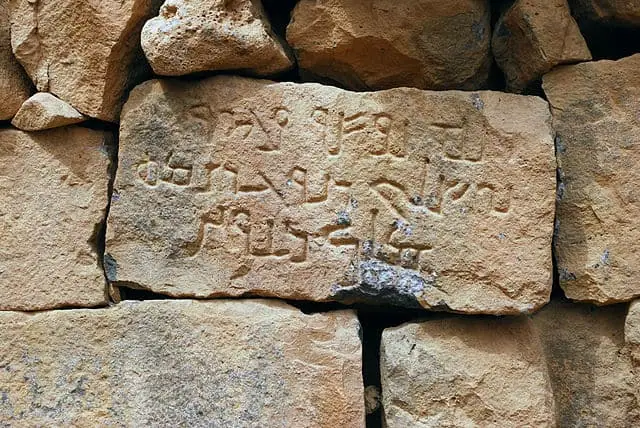

نقش أم الجمال

في القرن الثالث، لم تعد بترا مدينة ذات أهمية كبيرة، حيث أخذت تدمر مكانتها، وتؤكد بعض النقود المكتشفة في أوائل ذلك القرن، والمصكوكة في بترا نفسها، أن الإمبراطور إيلا غابالس (٢١٨ – ٢٢٢ م) منحها مكانة “مستعمرة” لأسباب غير معروفة. وفي الفترة البيزنطية، فقدت بترا أهميتها التجارية وأصبحت مركزاً دينياً. ومن المعروف أن الزلزال الذي وقع في سنة ٣٦٣ م أثر على عدة مدن، بما في ذلك بتراء، التي ورد ذكرها في رسالة سريانية باسم “الرقيم”. وأظهرت أعمال الحفريات التي قام بها العديد من علماء الآثار وجود آثار دمار في أجزاء من المدينة، خاصة في منطقة “الطيطر الكبير”. وبعد القرن الرابع، بدأت المدينة تفقد أهميتها بشكل تدريجي، ولم تعد في القرن السادس موطناً لسكان دائمين. وبعد فترة من الزمن، انقرض ذكرها، حتى أعاد المستشرق بركهارت إحياء ذكرها في عام ١٨١٢ م

المراجع

عزام أبو الحمام المطور، الأنباط تاريخ وحضارة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن

إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الفجر للنشر والتوزيع، ٣٠ ديسمبر ١٩٩٨

Strabo: The Geography of Strabo, (The Loeb Classical Library), Cambridge,mass, 1961