مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ٧ – المدن والحواضر النبطية ٢

تعد قرى ومستوطنات وادي موسى في الأردن من أبرز المواقع الأثرية ذات الأهمية التاريخية، حيث شكلت منطقة استراتيجية مهمة في عهد الأنباط، نظراً لموقعها الحيوي ووفرة المياه. تضم المنطقة مستوطنات مثل “الجيه” و”خربة النوافلة”، التي لعبت دوراً بارزاً في تزويد البتراء بالمياه والمنتجات الزراعية. كما تكشف التنقيبات الأثرية عن نظام ري نبطي متطور وخزانات مياه متقنة تعكس ازدهار هذه المنطقة في العصور القديمة

المدن والمستوطنات في الأردن

‘قرى ومستوطنات ‘وادي موسى

قرى ومستوطنات وادي موسى عديدة، ومن أبرزها: “الجيه” أو “جايا”، “الزرابة”، و”خربة النوافلة”، تشير كلمة “الجيه” في الآرامية إلى المكان المبهج والرائق، وهو موقع استراتيجي لطالما كان المعبر الإجباري المؤدي إلى البتراء. واليوم، تعد الجيه إحدى قرى وادي موسى. يتميز هذا الوادي بعين ماء عذب جعلت منه موقعًا مثاليًا لاستقرار علية القوم من الأنباط، وذلك لما يتمتع به من مناخ معتدل مقارنةً بالبتراء، بالإضافة إلى توفر الأرض الخصبة والمياه الوفيرة

كشفت تنقيبات دائرة الآثار العامة عن وجود عدد من خزانات المياه والبرك النبطية التي كانت تمد المدينة بالمياه، إلى جانب شبكة من قنوات الري المصنوعة من الأنابيب الفخارية والرصاصية، إضافةً إلى نظام تصريف حجري متقن. تشير هذه الاكتشافات إلى أن الجيه ربما كانت الضاحية الجديدة للبتراء، ومرتبطة بها إداريًا، حيث كان نبعها يغذي البتراء بعد أن يأخذ سكان المنطقة حاجتهم منه

كما يعتقد أن هذه الضاحية لعبت دورًا هامًا في تزويد البتراء بالفاكهة والخضار، نظراً لوفرة المصاطب الزراعية ومعاصر الزيتون، بالإضافة إلى المناخ والتربة المناسبين للزراعة. ونظرًا لأهميتها الاستراتيجية، فمن غير المرجح أن يكون حكام البتراء قد تركوها تحت سلطة أقل شأنًا، ما يعزز الفرضية بأنها كانت امتدادًا إداريًا واقتصاديًا للبتراء

تنتشر في وادي موسى العديد من المستوطنات والقرى الصغيرة التي لم تكشف الحفريات الأثرية عن معالمها بشكل كامل، نظراً لوقوعها حالياً تحت المساكن الحديثة والبساتين الزراعية. من بين هذه القرى “خربة النوافلة”، وهي مستوطنة زراعية أسسها الأنباط في القرن الأول قبل الميلاد، وشهدت استمراراً ملحوظاً للحياة. وقد تم اكتشاف إحدى أقدم معاصر الزيتون النبطية المعروفة حتى الآن في هذه القرية، والتي تعود إلى بداية القرن الأول الميلادي

كما تم العثور في منطقة الزرابة على ١١ فرناً لتصنيع الفخار، حيث ازدهرت صناعة الفخار بأسلوب نبطي منذ القرن الأول قبل الميلاد وحتى القرن السادس الميلادي. ويعد هذا الموقع أحد أطول المراكز الصناعية عمراً في الأردن، وأكبرها حجماً بعد مركز تصنيع الفخار في جرش، مما يجعله من المواقع الصناعية النبطية ذات الأهمية البارزة

وادي رم

وادي رم هو ثاني أكثر المواقع شهرة في الأردن بعد البتراء، ويعد وجهة سياحية وإعلامية بارزة. يقع في أقصى جنوب المملكة، ويضم ثاني أعلى جبل فيها بعد جبل أم الدامي. يتميز وادي رم بتشكيلاته الصخرية الغرانيتية المدهشة وجباله ذات الألوان الخلابة، إضافة إلى رماله الحمراء التي جعلته مقصداً لعشاق الطبيعة من مختلف أنحاء العالم

يعتقد أن وادي رم هو الموقع الذي أشار إليه القرآن الكريم في قوله: “إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ٱلَّتِی لَمۡ یُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِی الْبِلَادِ“ (سورة الحجر)، وتكمن أهميته التاريخية في كونه جزءاً من طريق البخور التجاري، مما ساهم في ازدهاره كمركز استيطاني. وقد كشفت الحفريات الأثرية عن بقايا مبانٍ تمتد على مساحة ٢٨٠٠ متر، تعرضت لأضرار جسيمة بسبب زلزال عام ١٩٩٥، إضافة إلى زلازل سابقة، أبرزها زلزالا عامي ٣٦٣ و٤١٩ م، اللذان أثرا في معالم المنطقة بشكل كبير

وادي رم - الأردن

يضم موقع “رم” الأثري منشآت نبطية مهمة، من أبرزها معبد نبطي يعود إلى القرن الأول الميلادي، بني في عهد الملك الحارثة الرابع (٤٠ ق.م – ٩ ق.م). يتميز المعبد بفنه المعماري النبطي الخالص، وكان مخصصاً لعبادة الإلهة أترعتا (أترغات). ويشبه في تصميمه معبد الأسود المجنحة في البتراء ومعبد خربة التنور، مما يعكس روعة العمارة النبطية في ذلك العصر

في الجانب الغربي من الوادي، بعيدًا عن المجرى الرملي، توجد باحات مرصوفة بالقرب من قواعد التلال، يحيط بكل منها جدار، وتنتشر على جوانبها نقوش ثمودية. ويحتوي وادي رم على مئات من هذه الكتابات القصيرة، التي غالبًا ما تقتصر على ذكر اسم الكاتب واسم أبيه، مع وجود رسوم لحيوانات أو أشخاص أحيانًا، يرافقها توقيع يشير إلى أن “فلان ابن فلان رسم هذا”

تنتشر هذه النقوش العربية في المنطقة الممتدة من جنوب المملكة العربية السعودية إلى معان، ويرجح أن رجال القوافل التجارية قاموا بنقشها على الصخور خلال رحلاتهم بين جزيرة العرب والبتراء. وقد كانت قبيلة ثمود، التي تنسب إليها هذه الكتابات، تستوطن قرب مدائن صالح بين القرن السابع والخامس قبل الميلاد، وورد ذكرها في القرآن الكريم

وتكشف لنا هذه الآلاف من النقوش أن سكان تلك المنطقة في ذلك الزمن كانوا يتمتعون بقدر واسع من التعليم، حيث كان كل فرد تقريبًا قادرًا على القراءة والكتابة، على الأقل إلى الحد الذي يمكنه من تدوين اسمه، وهي نسبة من المعرفة لا نجد لها مثيلًا حتى في العصر الحديث

اختيار الأنباط لهذا الموقع كمحطة ومستوطنة لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل جاء نتيجة لمزاياه الاستراتيجية والطبيعية. فإلى جانب جماله الخلاب، خاصة في الليل، يقع الموقع على الطريق الذي يربط الجزيرة العربية بمحيطها، كما أنه يشرف من موقعه المرتفع على المناطق المجاورة. بالإضافة إلى ذلك، تزخر المنطقة بوفرة من عيون الماء التي تلبي احتياجات السكان المحليين والبدو في المناطق المحيطة. وقد تم توثيق خمس عشرة عينًا على امتداد السفح، من أبرزها “عين الشلالة” و”عين أبو عينيه”، ولا يزال سكان المنطقة يستفيدون من هذه الموارد بعد تجميعها في خزانات وضخها إلى بعض القرى المجاورة

عثر في وادي رم على العديد من المستوطنات النبطية وربما الثمودية التي سبقت الأنباط، ومن بين هذه المواقع خربة “جبل الخزعلي”، التي تقع بالقرب من جبل رم، أحد الجبال الشامخة في المنطقة. ويضم هذا الجبل سيقًا طويلًا بتصميم فريد، مزدانًا بالنقوش الثمودية والنبطية والعربية. كما تضم المنطقة “طريف المراغ”، وهي خربة تقع جنوب جبل رم، وتحتوي على أطلال وبئر ماء

خربة أم الجمال

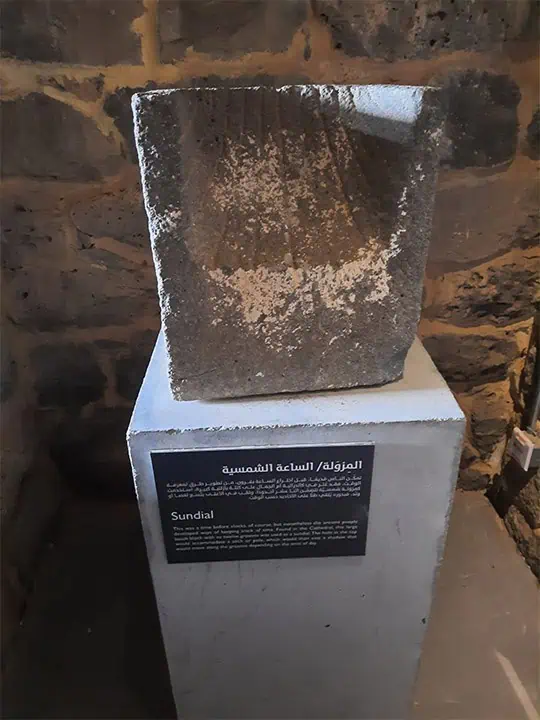

لا يعرف الاسم النبطي لمدينة أم الجمال، إذ لم تحفظ لنا النقوش أو المصادر التاريخية هذا الاسم. تقع أم الجمال (تعرف ب”الواحة السوداء“) على أطراف السهل الصحراوي المنبسط، وهي واحدة من مجموعة كبيرة من البلدات المشيدة بالحجر الناري الأسود (الحجارة البازلتية السوداء). ومن بين هذه البلدات، توجد بلدة مماثلة تدعى “أم القطين”، وتقع إلى الشرق منها. ويرجح أن أم الجمال اكتسبت أهميتها بفضل موقعها على الطريق الممتد من الجنوب إلى دمشق، ويُحتمل أن تكون قد نشأت خلال القرن الأول قبل الميلاد

برع المهندس النبطي في التعامل مع الحجارة البازلتية، حيث قام بصقلها واستخدامها في البناء، بل وصنع منها ألواحًا كبيرة استخدمت أبوابًا وسقوفًا، إضافة إلى توظيفها في صناعات أخرى مثل الطواحين والمدقات لتحضير الحبوب والطعام

ويعتقد أن أم الجمال كانت بمثابة قاعدة أو محطة استراحة للقوافل القادمة من دمشق باتجاه الجزيرة العربية

أما قرية المفرق، فتشير بعض الدلائل الأثرية إلى وجود استيطان فيها خلال الفترة النبطية، غير أن الآثار النبطية اندثرت بسبب الاستيطان اللاحق. ويرجح أن المفرق كانت تستخدم في العصر النبطي كقاعدة أو محطة على طريق وادي السرحان الشرقي

أم الجمال - الأردن

visitjordan :المصدر

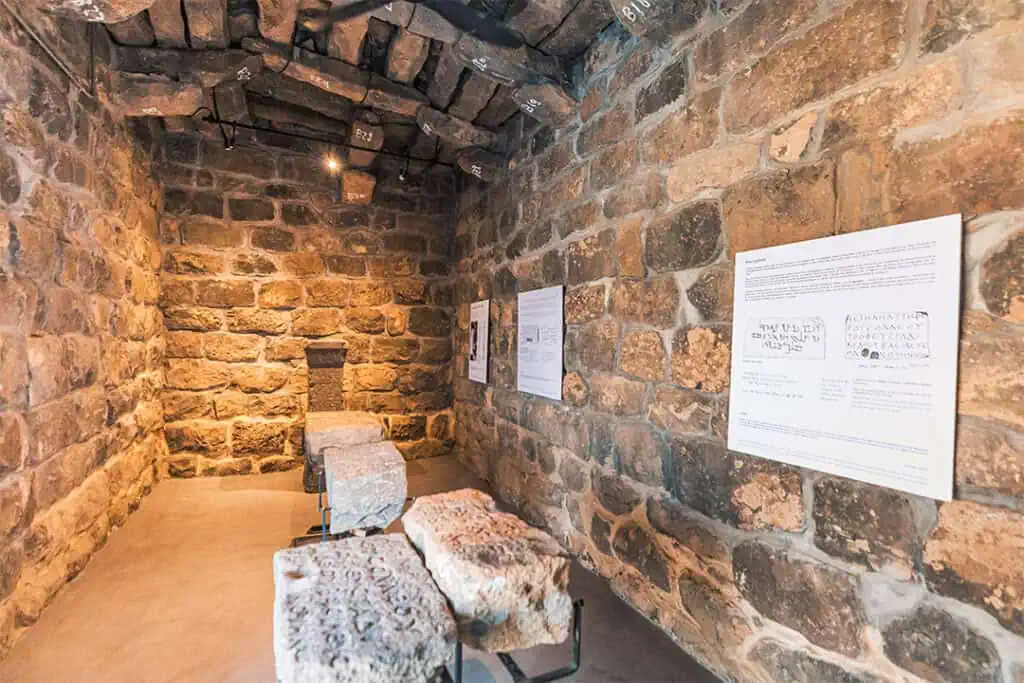

متحف أم الجمال

visitjordan :المصدر

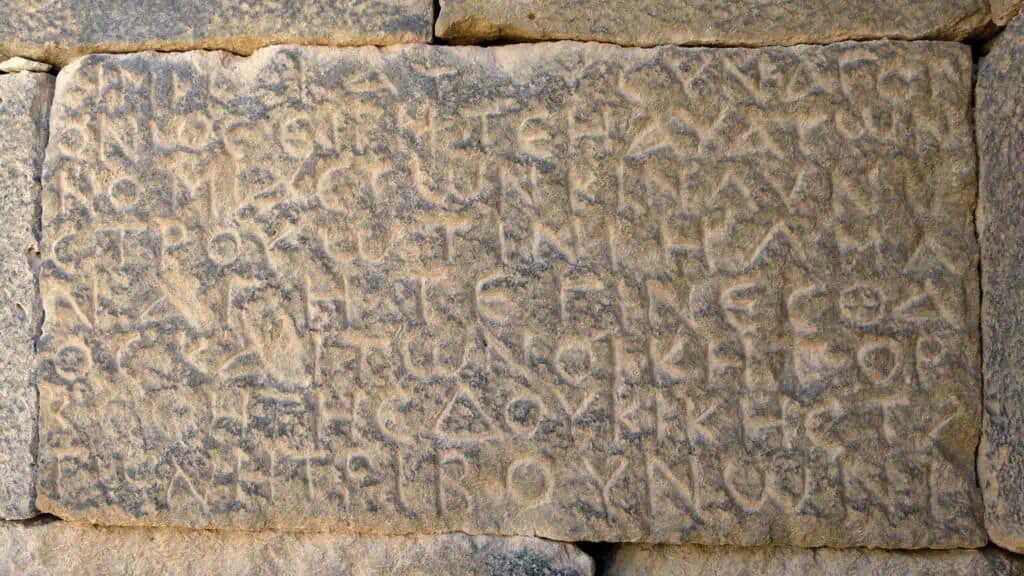

نقوش - أم الجمال

ummeljimal.org :المصدر

إيلة (خليج العقبة)

إيلة هو الاسم النبطي العربي للميناء الواقع عند الحافة الشمالية لخليج العقبة، وقد اكتسبت المنطقة أهمية استراتيجية بفضل موقعها على البحر الأحمر ومرورها بطريق البخور. يذكر المؤرخ ديودورس (٦٩ – ٣٠ ق.م) أن المنطقة كانت تضم العديد من القرى النبطية، حيث عمل سكانها في تربية الأنعام ومارسوا القرصنة البحرية. وقد اختلط الأمر على بعض الباحثين بين موقع “إيلة” و”ميناء لوكي كومي” الشهير بالقرب من العلا على البحر الأحمر

وصف الجغرافي سترابو الطريق التجاري الذي يمر عبر إيلة ويربط بين اليمن وغزة، مشيرًا إلى أن الرحلة عبره كانت تستغرق نحو ٧٠ يومًا. كما أشار إلى أن المنطقة كانت مأهولة بالأنباط الذين امتهنوا الرعي والقرصنة البحرية حتى تصدى لهم البطالمة

أما في الأراضي الأردنية، فقد كشفت التنقيبات الأثرية عن أطلال موقع “إيلة”، والذي يعتقد أنه بقايا حصن وميناء إسلامي. كما تم العثور في موقع آخر قريب إلى الشمال على آثار بيزنطية تعرف باسم “إيلة البيزنطية”، ما يشير إلى احتمال انتقال موقع “إيلة” عبر العصور المختلفة

الحميمة

تقع الحميمة في جنوب الأردن، ضمن صحراء حسما، على طريق البخور القديم. كان اسمها النبطي “الحوراء”، ويعني “البيضاء”. أمر ببنائها الملك النبطي الحارث الثالث (٨٧ ق.م – ٦٢ ق.م). تتميز المنطقة بمناخ شبه استوائي جاف، وقد وُجد فيها سد بسيط لجمع مياه الأمطار

تكتسب الحميمة أهميتها من موقعها على طريق البخور الذي كان يربط اليمن بالبتراء ثم غزة على البحر المتوسط. ولتأمين حاجتها من المياه، تم جلب مياه العين الواقعة في منحدر النقب، على بعد نحو خمسة عشر كيلومترًا شمال الموقع، إلى خزانات تحت الأرض، التي كانت مغطاة بالأقواس والجسور الحجرية

وتضم الحميمة العديد من الأطلال التي تعود لمختلف العصور، بدءًا من الأنباط، مرورًا بالعهد البيزنطي، وصولًا إلى العصر الإسلامي

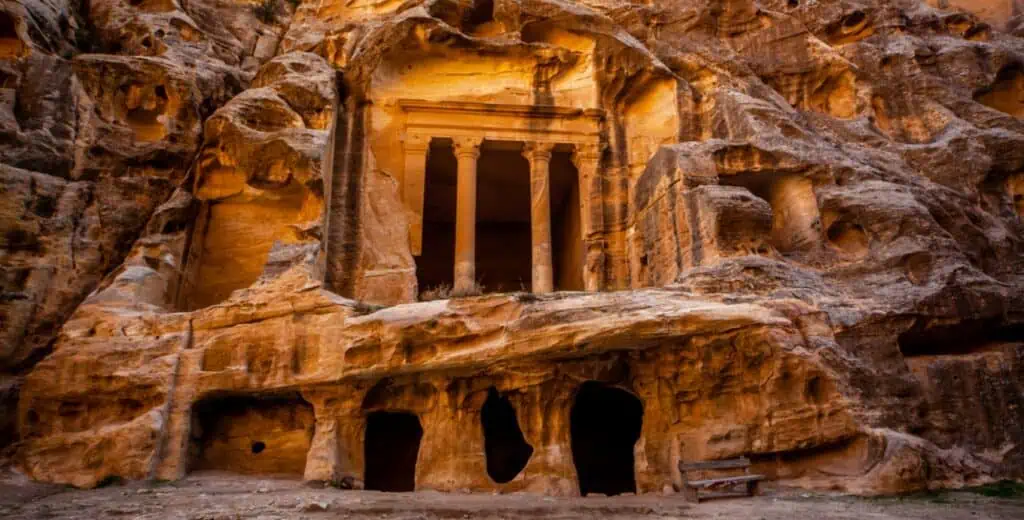

سيق البارد ( البتراء الصغيرة)

كان سيق البارد الذي يقع في ضاحية البيضا شمال البترا، المحطّة الرئيسة خارج المدينة لاستراحة القوافل التجارية القادمة من وإلى جنوب الجزيرة العربية وغزة، والتي كانت تتوقف للراحة وتناول الطعام وعقد الصفقات التجارية. ويطلق أحياناً على منطقة سيق البارد “البترا الصغيرة”، ويرجع ذلك إلى وجود شق طبيعي في الصخر يشكل مدخلاً للمنطقة ويشابه مدخل السيق المشهور وإن كان أصغر منه بكثير. وكانت المنطقة مبوبة ويوجد داخلها مجمع من الخزانات والسدود لحفظ المياه بالإضافة إلى دواوين وقاعات للضيافة وواجهات منحوتة في الصخر. ولكونها مركز إنتاج زراعي ولوفرة المياه فيها كانت البيضا تلبي جميع احتياجات التجار

سيق البارد ( البتراء الصغيرة)

كانت الدواوين وقاعات الضيافة في البيضا على الأرجح تستخدم لاستقبال الزوار وإقامة طقوس الولائم الشائعة آنذاك، وبحسب إحدى نصوص المؤرخ سترابون: “كان الأنباط ينظمون مآدب عامة لمجموعات مكونة من ١٣ شخصاً، ويوفرون مغنيتين لكل مأدبة. ويقيم الملك حفلات شرب بأسلوب مميز ولا يشرب الشخص أكثر من ١١ كأسا ممتلئاً، مستخدماً كأساً ذهبياً جديداً في كل مرة. وكان الملك ديمقراطي جداً إذ يقوم أحياناً، بخدمة الآخرين بالإضافة إلى خدمة نفسه”. وقد كشفت الحفريات الأثرية التي أجريت في البتراء وفي بعض المواقع الأثرية النبطية الأخرى عن وجود تماثيل فخارية تمثل أشخاصاً يعزفون على آلات موسيقية. وليس من المستبعد أن هذه التماثيل التي تظهر الأدوات الموسيقية المستخدمة في تلك الفترة، والتي نشاهد إحداها في الصورة، قد تمثل ما كان يحدث في إحدى تلك المناسبات الدينية المشار إليها

تمثال فرقة موسيقية - البتراء الصغيرة

خربة فينان

تقع خربة فينان على بعد ٥ كيلومترات شمال البتراء، وتعود أصولها إلى العصر النيوليتيكي، ممتدة عبر العهد البيزنطي حتى فترات متأخرة. كانت المنطقة مركزًا هامًا لاستخراج النحاس بكميات ضخمة، مما جعلها من أبرز مواقع التعدين في المنطقة. وقد استخرج النحاس من أعماق الصخور، ومن المحتمل أن تكون خربة فينان قد استغلت من قبل المصريين منذ العصور النحاسية والبرونزية، حينما بلغت الدولة المصرية ذروة قوتها. وتشير التقديرات، استنادًا إلى كميات خبث النحاس المتبقية، إلى أن إجمالي المستخرج من الموقع بلغ نحو ١٥٬٠٠٠ طن

مواقع أخرى في جنوب الأردن

من أهم المواقع الأثرية في المنطقة، تقع “السلع” أو “خربة السلع” التي تعد من المواقع البارزة. يقع هذا الموقع حاليًا ضمن أراضي قرية السلع، على بعد حوالي خمسة عشر كيلو مترًا من مدينة الطفيلة. ويعتقد أن السلع كانت بمثابة مركز استيطاني قديم منذ حضارة الأدوميين على أقل تقدير. يتألف الموقع من صخرة مرتفعة تشبه القلعة الحصينة، ويحتمل أن الأدوميين والأنباط استخدموها كحصن يلجؤون إليه أثناء الهجمات. وقد نال هذا الموقع شهرة واسعة في الدراسات التوراتية، حيث ورد ذكره في سفر الملوك الثاني ١٤:٧: “هو الذي ضرب أدوم في وادي الملح عشرة آلاف، وأخذ سلع بالحرب، ودعا اسمها يقتئيل إلى هذا اليوم.”، في قصة تفيد بأن الملك اليهودي “أمازيا” قد هاجم الأدوميين وانتصر عليهم في هذا الموقع، ثم أسر ١٠ آلاف منهم من رجال ونساء وأطفال، وقام بجرهم مكبلين إلى السلع ليتم إعدامهم بإلقائهم من أعلى الصخرة. وقد اختلفت الآراء حول هذا الموضوع، حيث افترض البعض، مثل جلوك، أن موقع “أم البيارة” في حوض البتراء هو الموقع المقصود في قصة غزوة أمازيا

يظهر اسم “السلع” مرة أخرى في العهد الأشوري، وذلك عندما قام نابونئيد بحملته الشهيرة على منطقة بلاد الشام، وقضى على مملكة الأدوميين. وقد تم اكتشاف لوحة من قبل (حمد القطامين) في منطقة السلع، تشير إلى أن نابونئيد قد أخضع الأدوميين ووثق هذا الحدث في اللوحة

وتكتسب المنطقة أهمية إضافية في عهد الأنباط، حيث تذكر في قصة درامية أخرى تتعلق بالسلوقيين. ففي إحدى القصص الشهيرة التي ذكرها ديودورس، كان “أنتيجونوس” حاكم سوريا السلوقي قد أرسل جيشًا بقيادة أنتيجونوس. وكان ديودورس ينقل عن شاهد عيان، حيث نجحت الحملة في مفاجأة أهل “الصخرة” وسلب أموالهم. وعادت الحملة سالمة، بينما كان شباب الصخرة بعيدين في شؤونهم، ربما كانت تتعلق بالتجارة والرعي. وعندما عادوا ليلاً، علموا بما حدث، فبادروا بملاحقة الجيش واكتشفوا معسكره وهو في سبات عميق، مما سمح لهم بتدمير القوة العسكرية، باستثناء خمسين فارسا منهم. وعندما شعر الأنباط بخطورة الموقف، حاولوا تداركه بتقديم الاعتذار وإصلاح الأمور. وعلى الرغم من تظاهر “أنتيجونيوس” بقبولهم، إلا أنه كان يعد لحملة أخرى بعد عدة شهور

تعتبر “خربة التنور” من أبرز المواقع الأثرية النبطية، حيث تضم أهم المعابد النبطية، مثل “معبد التنور”. يقع هذا المعبد على قمة جبل مرتفع ومنفرد عند التقاء وادي الحسا بوادي اللعبان، ويطل على مشهد طبيعي واسع يمتد عبر انحدار الوادي وصولاً إلى ضفاف البحر الميت. اكتسب هذا المعبد مكانة دينية عظيمة لدى الأنباط، كما يتضح من التماثيل العديدة التي تمثل آلهتهم والفن المعماري المميز الذي كشفت عنه الحفريات الأثرية في عام ١٩٦٣. ومن حول الجبل، تنتشر العديد من الآثار التي تشير إلى استيطان نبطي كثيف في المنطقة

أما في قرية “القصر الربة” التابعة لمحافظة الكرك، فيظهر المعبد الذي لا يزال يحتفظ بمعظم جدرانه في الطابق الأول، ليعكس مركزاً نبطياً كبيراً ومهماً لتلك المنطقة. يمثل هذا القصر نموذجاً للفن المعماري النبطي الذي يظهر قليلاً من التأثر بالحضارات الأخرى. يشمل المعبد أقواساً في السقف ودرجاً داخلياً مهدماً، بالإضافة إلى أعمدة ضخمة تنتشر في الساحات الأمامية. تحيط بالمعبد العديد من المرافق المهدمة التي تحتاج إلى تنقيب إضافي قبل أن يطالها التوسع العمراني الحديث، الذي بدأ يحيط بالموقع من جميع جهاته، مما يخفي معالم مدينة أو قرية نبطية كبيرة كما يدل على ذلك حجم المعبد وروعة تصميمه

المراجع

عزام أبو الحمام المطور، الأنباط تاريخ وحضارة، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان – الأردن

باسم الطويسي , التاريخ الاجتماعي لمنطقة البتراء وجوارها

وليد جابر أبو رائد، الآثار النبطية في السويداء على ضوء المكتشفات الأثرية الجديدة، موقع السويداء

Nelson Glueck, The Other Side of Jordan – Cambridge, 1970

Hammond.P.C, The Nabataeans, Their History, Culture & Archaelogy (Gothenburg,Sweden,Paul Astrom Forag, 1973)

Diodorus: Diodorus of Sicily, (The Loeb Classical Library), Newyork, 1937

Strabo: The Geography of Strabo, (The Loeb Classical Library), Cambridge,mass, 1961