مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ٨ – الرقعة الجغرافية وأهم المواقع النبطية ٢

يعد الوجود النبطي في سيناء وحوران امتدادًا لتوسع الأنباط في المنطقة، حيث لم تكن هذه المناطق مجرد طرق عبور بل شكلت جزءًا من نفوذهم السياسي والاقتصادي. اعتمد الأنباط على الزراعة والتجارة في استقرارهم، مما ساهم في ازدهار مستوطناتهم. ومع ذلك، ظلت علاقتهم ببعض المناطق غامضة، حيث لم تكن السيطرة العسكرية والسياسية دائمًا عاملاً رئيسيًا في تواجدهم

يعتبر الوجود النبطي في سيناء امتدادًا لوجود الأنباط في النقب، وإن لم يتضمن استثمارًا زراعيًا واسعًا. من المرجح أن سيناء لم تكن منطقة استقرار للأنباط، بل كانت بمثابة طريق عبورهم إلى مصر. لكن من خلال متابعة البحث والاكتشافات في شبه الجزيرة، يبدو أنها كانت جزءًا مكملًا للمملكة النبطية، وأن بداية وجود الأنباط فيها تعود إلى العهد الهلنستي. لذلك، يمكن اعتبار علاقة الأنباط بسيناء، من الناحية الزمنية، موازية لعلاقتهم بالنقب ومنطقة إيدوم وجنوب سورية. كانت أهم مستوطناتهم في سيناء تقع إلى الشرق من قناة السويس وإلى الجنوب الغربي من أيلة في الشمال، وفي المنطقة الجبلية الجنوبية. بالإضافة إلى النقوش النبطية، تم العثور على نقوش يونانية وثمودية وأرمينية وعربية في سيناء، وهي تعد إضافة لائحة أخرى من الأسماء النبطية

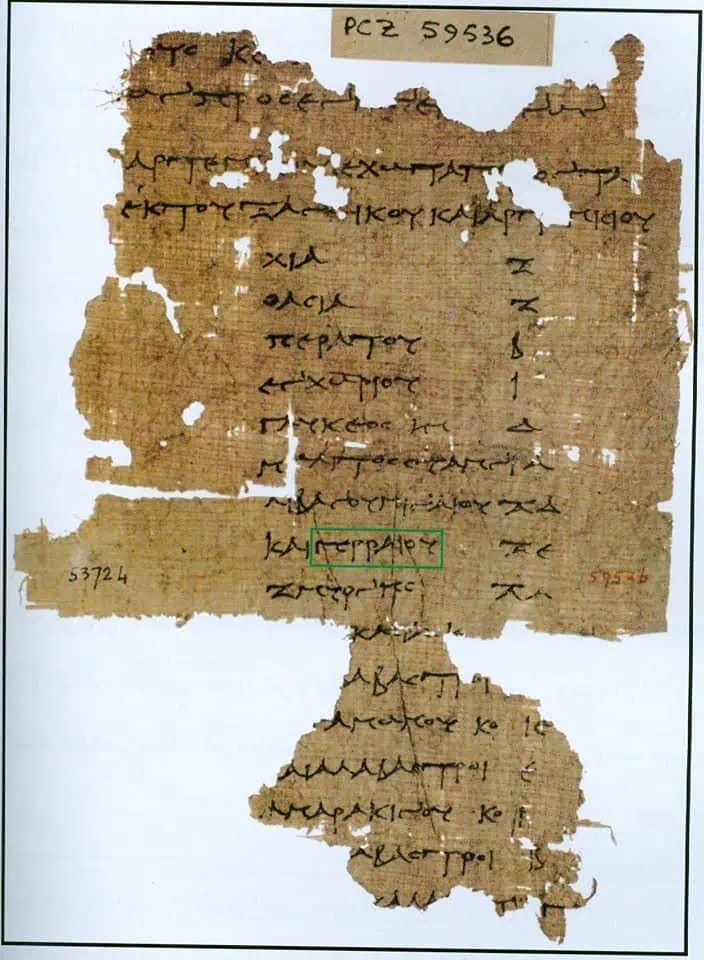

وفي فترة قريبة من الوجود النبطي في النقب، كان الأنباط موجودين في حوران، ورغم وجود بعض الباحثين الذين ينكرون ذلك، إلا أن ما يمكن أن نطلق عليه “بردية زينون” تشهد على وجود الأنباط في تلك المنطقة حوالي سنة ٢٥٩ ق.م. لكن طبيعة هذا الوجود المبكر غير واضحة. قد تكون سيطرة الأنباط على حوران بالمعنى الدقيق لم تتحقق قبل فترة حكم عبادة الأول، حين حدث النزاع مع بينايوس في سنة ٩٣ ق.م. على منطقة الجولان، وكذلك خلال عهد حارثة الثالث الذي سيطر على دمشق في سنة ٨٥ ق.م. هناك دلائل على وجود الأنباط في حوران، سواء من خلال المعابد والنقوش والتماثيل التي تركوها، بالإضافة إلى المصادر التاريخية، خاصة عند يوسيفوس. إلا أنه يبدو أنهم لم يستوطنوا تلك المنطقة بأعداد كبيرة، بل كانوا في الغالب حكاماً، ولم يمثل العنصر النبطي هناك رعية كبيرة، حيث لم تتطلب سيطرتهم على المنطقة وجود جيش دائم. فقد كانوا يجندون جيوشهم من بترا عندما يحتاجون للتوجه شمالاً. وعندما فقدوا دمشق نتيجة احتلال الأرمني تغرانس (دكران) لها في سنة ٧٢ ق.م. ثم تركها القائد الأرمني بعد بضع سنوات، لم يتعجلوا لاستعادتها. ربما كان لهذا الأمر علاقة بعوامل غير عسكرية، إذ خلال فترة قصيرة بعد ذلك، استطاع حارثة أن يجمع جيشاً من خمسين ألف رجل ويحاصر القدس

قطعة من بردية من مجموعة زينون

في اللقاء الذي كان من المتوقع أن يرد عليه هيركانوس بشأن الأراضي التي استولى عليها في المنطقة الواقعة شرقي الأردن، قد تكون قبضة الأنباط على منطقة الحورانية – التي تقع إلى الشرق من بحيرة الجليل وجنوب دمشق وشمال الحلف العشري – غير محكمة. يبدو أن هذا صحيح، حيث تشير النقوش إلى وجود حكام من الأنباط في تلك المنطقة. ولكن، بالنظر إلى فقدانهم لدمشق، يمكن اعتبار هؤلاء الحكام مجرد شيوخ قبليين يدينون بالولاء للدولة النبطية بشكل اسمي

كان الأنباط يعيشون في ثلاث مناطق رئيسية في سورية

- في المدن الواقعة على المنحدر الغربي لجبل حوران

- في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى على الجهة الجنوبية للجبل وعلى السهول الزراعية الممتدة غربًا نحو درعا وجنوبًا شرقًا نحو الحماد

- في بعض المواقع في اللجاة، التي كانت تعرف سابقًا بالطراخونية، ولكنهم لم يسكنوا سهل النقرة إلى الغرب من الجبل، ولا المنحدرات الشرقية

فانتشار الأنباط في السهول الجنوبية يدل على أنهم كانوا يسيطرون على السهوب الممتدة نحو وادي السرحان وما وراءه. وبالسيطرة على هذه المناطق، تم ضمان الأمن، مما ساهم في استثمار الأراضي. لكن هذا الوضع لم يكن موجودًا في السهول غرب الجبل أو السهوب الشرقية، ولهذا ظل سهل النقرة غير مستثمر لفترة طويلة. على المنحدرات الغربية للجبل، حيث تتوافر المياه والتربة الصالحة للزراعة والقدرة على الحماية، نشأت أهم المدن النبطية مثل السويداء، قنوات، وسيعا. لم يكن العامل التجاري هو السبب الأول في نمو هذه المدن، بل يرجح أن الزراعة، وخاصة زراعة الكروم وصناعة الخمر، كانت العامل الأساسي. ومن هنا نشأت سمعة المنطقة، التي كانت تعرف بربطها بالصناعة الكحولية، إلى أن تم تحريم الخمر بعد فترة. فلا عجب أن تصبح المنطقة التي عرفت بديونيسيوس، إله العربدة، تسمى “السويداء ديونيسياس”. كانت المنطقة صالحة لزراعة الكرمة، ولكن يبدو أن سيطرة اللصوصية والحرابة بين سكانها قد حالت دون استثمارها

ومع ذلك، فإن تبعية جميع الحورانية للأنباط لم تعد قائمة في أيام أغسطس، عندما منح جزءاً من شمال هذه المنطقة، بما في ذلك الأراضي البطورية حول بحيرة الجليل وجبل حرمون والطراخونية والجولانية، إلى هيرودس الكبير(ملك أردني أدومي اعتلى عرش اليهودية، وكان والده قد اعتنق اليهودية في وقت سابق). وقد أسكن هيرودس في البثنية جماعة من يهود بابل. في عهده، بدأ استثمار سهل النقرة الخصيب الذي أصبح فيما بعد “هرياً” من أهراء روما. ثم تلت ذلك ثورة أهل الطراخونية ضد هيرودس، حيث قام الأنباط بإيواء زعماء الثائرين بتوجيه من سلي الوزير. فهل كان هذا الإجراء انتقاماً لضياع المناطق الحورانية سياسياً من يد الأنباط، أم بداية خطة لاستردادها؟

مهما يكن، فإن التحدي الذي أبداه سلي تجاه هيرودس يجب أن يفهم في سياق أوسع، ولا يمكن تفسيره فقط من خلال إخفاقه في الزواج من سالومه. رغم ذلك، بقي جنوب منطقة حوران تحت سيطرة الأنباط، ولهذا نجد النقوش في بصرى وصلخد تؤرخ بحكم ملوك الأنباط، مما يدل على أن الخط الفاصل بين أراضي الهيروديين وأراضي الأنباط كان يمتد شمال درعا وصولاً إلى بصرى وصلخد

أي أن كل ما كان جنوب ذلك الخط كان تابعاً للأنباط. بل إن رسالة بولس إلى أهل كورنثوس، التي أشرت إليها سابقاً، تدل على نوع من السيطرة النبطية (ولو مؤقتاً) على دمشق. وعندما سيطر الهيروديون على جزء من حوران، لم نسمع عن أي عرقلة لتجارة الأنباط أو تدخل فيها، ولا عن تدهور ازدهار المدن النبطية في تلك المنطقة. غير أن القول بأن الأنباط استمروا في ممارسة تجارتهم وأن الهيروديين والشرطة التي تحمي تلك التجارة كانت موجودة، يبدو غير مقنع. الأقرب إلى الواقع هو أن التجارة كانت لمصلحة

إن القول بأن الأنباط استمروا في ممارسة تجارتهم بينما ظل الهيروديون والشرطة يحمون تلك التجارة، يبدو غير مقنع. الأقرب إلى المنطق هو أن التجارة، لمصلحة كلا الفريقين، كانت تمارس بشكل مستقل عن النزاعات السياسية عندما تحدث. هذا ليس أمرًا مقتصرًا على فترة حكم الهيروديين فحسب، بل كان يحدث أيضًا خلال مرور الأنباط عبر الشريان الكبير الذي يخترق الحلف العشري. ومن الممكن أيضًا أن يضاف إلى ذلك أن الاعتماد شبه التام على طريق وادي السرحان في بعض الفترات كان يمثل هروبًا من المشكلات الناتجة عن تضارب المصالح السياسية وتأثيرها على الاقتصاد التجاري

لقد أقام الأنباط في حوران مصالح تجارية كانت تشكل أولويتهم الرئيسية، بغض النظر عن مدى تأثيرهم السياسي. ولذلك، لم يسجل أنهم اصطدموا بالرومان حين احتلوا سورية عام ٦٤ ق.م، كما لم تذكر أية مواجهة بين الأنباط والبارثيين (الفرتيين) عند دخولهم سورية (البقاع) سنة ٥١ ق.م. هذا يشير إلى وضع غريب، إذ لم تكن التجارة محمية بنظام سياسي أو عسكري. لذلك، تثير العلاقة بين الأنباط ومناطقهم في سورية العديد من التساؤلات، إذ إنه إذا استثنينا الطريقين التجاريين الرئيسيين – طريق المدن العشر وطريق وادي السرحان – اللذين كانا يربطان النبط في الجنوب بممتلكاتهم في الشمال، نجد أن الوضع كان غريباً فعلاً. فهذه المناطق كانت شبه منفصلة عنهم جغرافياً، وذلك بسبب حاجزين: حلف المدن العشر والمنطقة بيريا. وعند كل تغير في العلاقات، كانت تلك المناطق مهددة بالضياع من أيديهم، فهي أحياناً تحت سيطرتهم وأحياناً أخرى لا، دون أن يظهر منهم أي تحرك لاستعادتها. وبالتالي، لا نعلم كيف كانت تدار تلك المناطق أو ما هي العلاقات غير التجارية التي كانت تربطها بالدولة في الجنوب. وهناك شاهد غريب – إن كان صحيحاً – على التفاوت بين وجودهم في جنوب شرق الأردن ووجودهم في حوران، حيث أنهم في جنوب شرق الأردن أسسوا مستوطنات ذات تنظيم دقيق وكثافة سكانية مرتفعة

المواقع التي احتلوها تشير إلى أنهم استقروا في جميع المناطق التي تسمح أرضها بالاستثمار، وكان النشاط الزراعي في المنطقة الجنوبية هو العامل الأهم لاستمرار الازدهار، حتى بعد سقوط الدولة النبطية. وهذه المنطقة الجنوبية، وهي موطن الغرابة، المليئة بكسر الفخار النبطي المميز الذي يمكن تمييزه بسهولة من قبل المتخصصين، في حين تكاد تخلو المنطقة الشمالية من مثل هذا الفخار، بينما إلى الجنوب من خط يمتد من شمال البحر الميت حتى مادبا، نجد وفرة كبيرة جداً من كسر الخزف. وبعض هذه الكسر قد توجد في أماكن متفرقة شمال هذا الخط، مثل جرش وتل الذهب الغربية. قد تكون هناك أيضاً كميات من الكسر في مواقع أخرى، والتفسير لذلك هو أن القوافل النبطية لم تكن تتوقف في مادبا فقط، بل كانت تتجاوزها. وكان التجار الأنباط يحملون معهم الصحون والأدوات الفخارية اللازمة لرحلاتهم

لكن، يشكل غياب الكسر الفخارية في المنطقة الشمالية من الأردن ظاهرة تثير التساؤل، خاصة وأن الأنباط كانوا يمتلكون أراضي في سوريا إلى الشمال من هذه المنطقة. فهل توجد كسر فخارية نبطية في الحورانية كما نجدها في جنوب شرق الأردن؟ حتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة على هذا السؤال من خلال القيام بمسح أثري. علماء الآثار الذين عملوا في هذه المنطقة لم يكونوا على دراية بالخصائص المميزة للفخار النبطي، ولم يولوا أهمية كبيرة لانتشار الكسر الفخارية، لذلك كان استنتاجهم بعدم وجود كسر فخارية هناك مبنياً على ما تم فحصه في الجزء الشمالي من شرق الأردن. وفي هذا السياق، نكتفي بالتركيز على نموذجين من المواقع في الشمال الأردني، وهما أم الجمال وخربة السمرة

الموقع الأول من بين هذين الموقعين، وهو “أم الجمال“، كان مركزًا تجاريًا يقع على بعد ٢٤ كم إلى الجنوب الغربي من بصرى. تشير الدلائل إلى وجود استثمار زراعي في هذه القرية، حيث توجد العديد من الأحواض والصهاريج، بالإضافة إلى نقوش نبطية تشير، إلى وجود نبطي واضح. ولذلك، كان من المتوقع العثور على كسر فخارية نبطية، إلا أن البحث عن فخار رقيق مطلي، الذي يتميز به الخزف النبطي، لم يسفر عن شيء. وعلى بعد ٢٥ كم إلى الجنوب الغربي من “أم الجمال”، تقع “خربة سمرة“، وهي موقع كان مزدهرًا في العهود الرومانية والبيزنطية والعربية. ويعتقد أن العهد الروماني كان أزهى عصورها، ولذلك يفترض أنها كانت مركزًا تجاريًا مهمًا، بالإضافة إلى كونها مسرحًا لتربية الضأن والماعز والجمال. وكانت تحتوي على العديد من الأحواض والصهاريج الكبيرة التي توفر المياه لتلك القطعان. ومع ذلك، عند البحث عن كسر فخارية نبطية في الموقع، لم يتم العثور على أي منها. هذا الفشل في العثور على كسر فخارية في هذين الموقعين قد يدفعنا إلى التساؤل عن السبب وراء غياب مثل هذه الكسر في المواقع النبطية في حوران وجبل الدروز، على الرغم من أن الأنباط قاموا ببناء معابد وإقامة تماثيل في تلك المناطق. إن القول بأن الأنباط لم يستوطنوا تلك المناطق بكثرة لا يعد تفسيرًا كافيًا لهذه الظاهرة، وإن كانت صحيحة. ويبقى هذا السؤال بلا إجابة مقنعة

على الرغم من المحاولات المتعددة لرسم صورة دقيقة للعلاقة بين الدولة النبطية ومنطقة حوران، وبالأخص حوران الجنوبي، عبر العصور المختلفة، فإننا لا يمكننا إلا الاعتراف بأهمية هذه المنطقة بالنسبة للأنباط. وهذا يظهر بوضوح عندما نتبين أن الملك رب إيل الثاني اختار بصرى عاصمة له. ومع ذلك، فإن تحول المملكة إلى ولاية رومانية قد أضاع على الأنباط الاستفادة من موقع العاصمة الجديدة بسرعة، ليحول كافة الفوائد إلى يد الحاكم الجديد

في الجنوب، لم يتعد نطاق الأنباط مدينة الحجر، والدليل على ذلك أن ما يقع جنوب تلك المنطقة يظهر فنًا معماريًا وعادات في الدفن تختلف عن تلك التي كانت لدى الأنباط. حتى العلا كانت خارج نطاق التبعية السياسية لهم، وكذلك خيبر، رغم وجود نقوش نبطية فيها. فالحجر، وليس العلا، كان هو المركز التجاري الجنوبي للأنباط، وكانت العلا تلعب دورًا ضئيلاً في هذا السياق. كما أن الأنباط في هذه المنطقة الجنوبية لم يحتاجوا إلى مخافر مسورة، لأنهم كانوا على ما يبدو قادرين على استرضاء القبائل التي كانت تسكن إلى جنوبهم بطرق مختلفة

يتضح من ما تم ذكره أن المناطق التي شملها التوسع النبطي كانت ثلاث مناطق رئيسية، حيث أسسوا فيها مراكز ومواقع استيطانية تعد بالعشرات، وهذه المناطق هي

- منطقة النقب: تم الإشارة إلى أبرز مراكزهم فيها مثل عبدة وكرنب ونصتان وخلصة

- منطقة جنوب سوريا: كانت من أهم مراكزهم في هذه المنطقة، بالإضافة إلى بصرى، منطقة سيعا التي تحتوي على بقايا كبيرة من الخرائب النبطية، مثل مسرح صغير ومعبد مخصص لذي الشرى، بالإضافة إلى العديد من النقوش وكسر زخرفية. ويبدو أن سيعا كانت مركزًا دينيًا. بالقرب منها تقع السويداء التي تعد واحدة من أهم المراكز النبطية، حيث تحتوي على آثار معمارية ودينية من بينها المباني والمذابح والمنشآت التعبدية الأخرى التي ما تزال بحاجة إلى دراسات علمية مكثفة. إلا أن بصرى تظل أكبر المراكز النبطية في حوران، مع بقايا معمارية نبطية كثيرة

- المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن: تمتد جنوبًا لتشمل جزءًا من شمال الحجاز. بالإضافة إلى بترا، المركز النبطي الأهم في هذه المنطقة، تحتوي هذه المنطقة على أكبر عدد من المراكز النبطية. ومن بين أهم المواقع في هذه المنطقة المعبد النبطي الذي اكتشفه غلوك على جبل التنور جنوب وادي الحسا. يظهر في هذا المعبد عبادة أترعتا (أترغات) بشكل كامل. وقد أضاف هذا الاكتشاف معلومات جديدة عن عقائد الأنباط وشعائرهم وقدراتهم الفنية. كما تم العثور في موقع ذيبان على كميات كبيرة من الخزف النبطي، بالإضافة إلى معبد نبطي-روماني. يعد وادي رم أيضًا مركزًا مهمًا في هذه المنطقة، ويقع عند تقاطع شرق الأردن مع بداية الجزيرة العربية. يحتوي وادي رم على منشآت نبطية، من أبرزها معبد نبطي محفوظ بشكل جيد نسبيًا، يعود تاريخه إلى القرن الأول، ويتميز بفن معماري نبطي خالص

في منطقة المعبد، عثر على فخار رقيق مطلي، مما يؤكد التاريخ التقديري لذلك الموقع. وفي عين الشلالة، إلى الجنوب من منطقة المعبد، وجدت منشآت تعبدية نبطية. وفي نفس الموقع، وجد نقش يحمل اسم “رب إيل الثاني”. وقد أشير سابقًا إلى القبور النبطية المنحوتة في الصخور في مدائن صالح (أو الحجر)، وهي تعد من أبرز المواقع النبطية جنوبًا

توجد أيضًا العديد من المواقع الأخرى مثل ذات راس، قصر ربة، خربة المشيرفة، وخربة براك، جميعها تقع شرقي نهر الأردن. بالإضافة إلى مئات من المواقع التي تحتوي على قطع خزفية نبطية، وأجزاء زخرفية، ونقوش، وبقايا معمارية وشواهد أخرى. ومع ذلك، تبقى بترا هي الأهم من بين المواقع النبطية

المراجع

إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الفجر للنشر والتوزيع