مملكة الأنباط الأردنية، جزء: ٨ – الرقعة الجغرافية وأهم المواقع النبطية

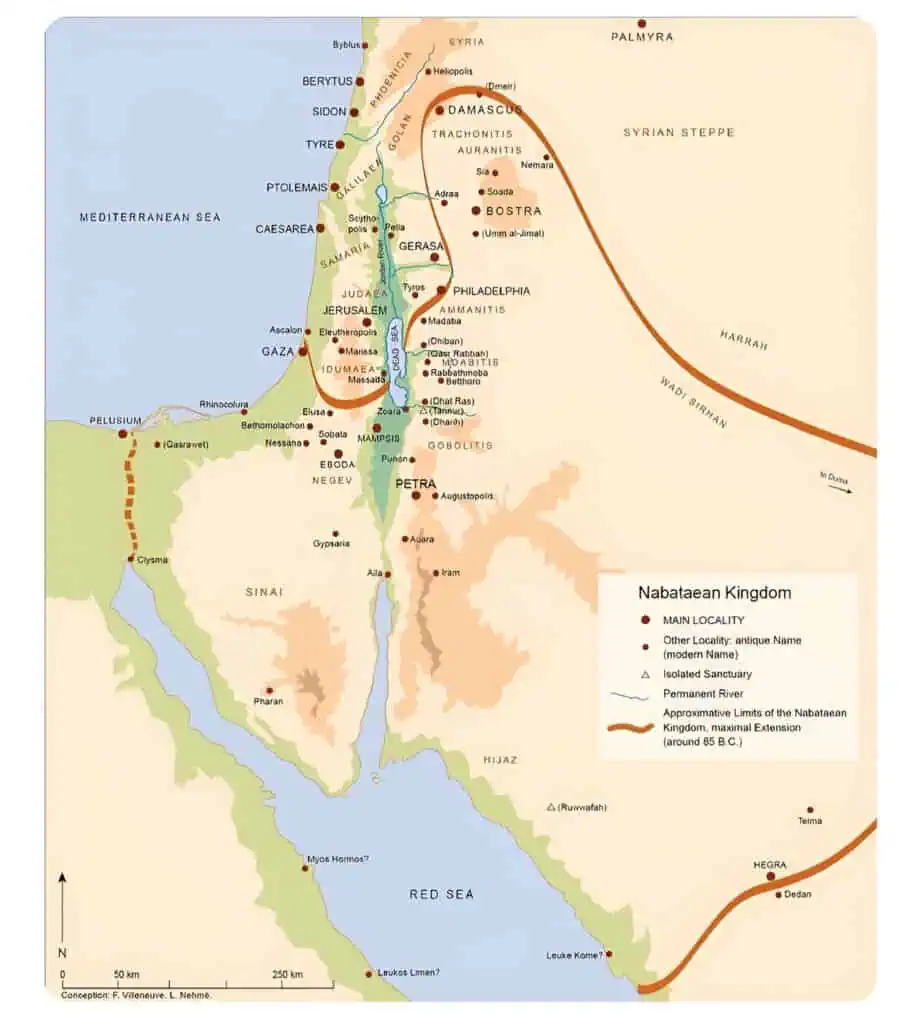

بلغت مملكة الأنباط ذروة توسعها الجغرافي في عهد الملك الحارث الرابع، حيث امتد نفوذها ليشمل مناطق واسعة في شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام. تميز الأنباط بمهارتهم التجارية، مما ساهم في تعزيز علاقاتهم الاقتصادية مع مناطق بعيدة، مثل مصر والبحر المتوسط وحتى الهند. كما كشفت الاكتشافات الأثرية عن مدى انتشارهم، ومن ذلك العثور على معبد نبطي غارق في إيطاليا، مما يؤكد عمق تأثيرهم الحضاري والتجاري

بلغت دولة الأنباط أوج اتساعها الجغرافي في عهد الملك الحارث الرابع، وذلك في أواخر القرن الأول قبل الميلاد والنصف الأول من القرن الأول الميلادي. شملت هذه المملكة مناطق واسعة جنوب البتراء، وصولاً إلى حدود العلا، وامتد نفوذها بشكل واضح في منطقة النقب. كما أنها توسعت شمالاً بضم دمشق قبل عهد الحارث الرابع. كان هذا التوسع في معظمه سياسي وتجاري، إلا أن النشاط التجاري للأنباط تجاوز هذه الحدود الجغرافية بكثير، حيث امتد ليشمل موانئ البحر المتوسط، وسيناء، وموانئ مصر، وساحل البحر الأحمر الشرقي للنيل

تشير النقوش النبطية التي عثر عليها في مصر إلى أن الأنباط شكلوا هناك جالية خاصة لها كاهنها، وتضم الحرفيين مثل الرفاء والإسكاف والجصاص، بالإضافة إلى الجمالين الذين كانوا ينقلون البضائع بين مصر والبتراء. وقد سبق الإشارة إلى امتداد نفوذهم في حوض البحر المتوسط، حيث كانت لهم جالية ومعبد في مدينة بتيولي بإيطاليا. ومن المؤكد أنهم وصلوا في تجارتهم إلى اليمن، وربما تجاوزوها إلى الهند. أما في الشرق، فكانت علاقاتهم التجارية تمتد إلى موانئ شرق الجزيرة العربية، حيث كانوا ينقلون السلع القادمة من الهند أو وسط آسيا إلى مدينة هجر (أو جرعاء)

معبد نبطي غارق في المياه الإيطالية

تم العثور على أنقاض معبد نبطي قديم، يعود تاريخه إلى أكثر من ٢٠٠٠ عام، غارقًا في مياه ميناء بوتيولي الإيطالي

يعد هذا المعبد، الذي شيّده الأنباط، أول اكتشاف من نوعه خارج منطقة الشرق الأوسط. وتشير الدراسات الأولية إلى أنه بُني خلال عهد الإمبراطور "أغسطس" أو "تراجان"، في فترة كانت فيها المملكة النبطية تتمتع بالحكم الذاتي وتحافظ على علاقات وثيقة مع روما

تمكن الباحثون من تحديد ملامح المعبد، الذي يتسم بتصميم مستطيل ويضم غرفًا مزخرفة بألواح رخامية منقوشة باللاتينية، تعبيرًا عن العبادة النبطية متعددة الآلهة. كما عُثر في إحدى الغرف على مذبحين من الرخام الأبيض، كانا مخصصين لوضع الحجارة المقدسة التي استخدمها الأنباط في طقوسهم الدينية

ويرى الخبراء أن هذا الاكتشاف يشير إلى أن المعبد كان مركزًا دينيًا مهمًا للجالية النبطية التي كانت تمارس أنشطتها التجارية في المنطقة، مما يعزز الأدلة على الروابط التجارية والسياسية القوية بين الأنباط والرومان

يعد هذا الاكتشاف إضافة مهمة لتاريخ الأنباط، الذين اشتهروا ببناء مدينة البتراء وامتداد نفوذهم التجاري والثقافي عبر مختلف المناطق

Curtis Montastara Dallah Saltara: المصدر

فإذا ركزنا النظر على التوسع الجغرافي السياسي، نجد أنه كان لا بد لهم، بعد استقرارهم في منطقة البتراء، من التوجه إما شمالاً أو جنوباً. ولا شك أن الاتجاه نحو الشمال كان الأسهل والأكثر فائدة. أما سهولته فتكمن في أنهم، على ما يبدو، لم يواجهوا مقاومة تمنعهم من التقدم في ذلك الاتجاه، وأما فائدته فتعود إلى كونه المسار الطبيعي للسلع القادمة من الجنوب، مما جعل تأمينه ضرورة ملحة. لذلك، نرجح أنهم لم يتجهوا جنوباً في مرحلة مبكرة من تاريخهم لتحقيق السيطرة، لأن التوسع جنوباً لم يكن ضرورة سياسية، إذ لم يشكل الجنوب تهديداً عليهم. وربما كان السبب أيضاً وجود قبائل قوية مثل اللحيانيين، وفقاً لرأي كانتنو، التي حالت دون ذلك

المصلحة في ذلك الوقت كانت تقتضي تجنب استثارة العداوة، لذا أبرم الأنباط اتفاقيات تجارية مع الأطراف الأخرى لتسهيل التنقل والتجارة. وبالمقابل، توسعوا في المنطقة الساحلية عند العقبة، بينما لم يمتد نفوذهم جنوباً إلى أبعد من الحوراء، حيث ركزوا على تأمين الطرق التجارية عبر الساحل وتيماء والحجر في الداخل

وبناءً على ذلك، يرجح أنهم، بعد تأمين المنطقة الساحلية، بسطوا سيطرتهم على المنطقة الجنوبية من شرق الأردن، باعتبارها امتداداً طبيعياً لمنطقة أدوم، التي أصبحت أساس بنيتهم الجغرافية. وقد استغرق الأنباط وقتاً طويلاً في ترسيخ وجودهم ومد جذورهم في هذه المنطقة، حتى وصلوا إلى حدود مادبا شمالاً في المرحلة الأولى، واتخذوا الطريق التجارية التي تمر عبر مدن الحلف العشري (الديكابولس)، وعندما سيطروا على طريق وادي السرحان، تمكنوا في مرحلة لاحقة من مد نفوذهم السياسي إلى أقصى الشمال، حيث امتد خط سيطرتهم بين صلخد وبصرى. أما المناطق الواقعة شمال هذا الخط، فقد كانت سيطرتهم عليها ذات طابع تجاري بحت أو سيطرة سياسية مؤقتة

فأما ما يتعلق بوراثة الأنباط للأراضي، فقد استحوذوا أولاً على المناطق التي كانت في السابق جزءاً من مملكتي أدوم ومؤاب. وقد كانت الحدود الشرقية والجنوبية لأدوم مزودة بسلسلة من القلاع الممتدة بين الصحراء والأراضي الخصبة، مما أتاح إمكانية إرسال إشارات التحذير بسرعة عبر إشعال النيران في حال تعرض البلاد لهجوم

وقد استفاد الأنباط في البداية من هذه القلاع، إلا أنهم سرعان ما وسعوا حدودهم الشرقية وأقاموا سلسلة جديدة من القلاع الموازية، مستفيدين من قدرتهم على استغلال المناطق الصحراوية الجديدة، استجابة لمتطلبات التطور وزيادة عدد السكان. وقد عثر على العديد من كسر الفخار النبطي المنتشرة في أنحاء البلاد الأدومية والمؤابية، ما يدل على ذلك التوسع

كانت المناطق الشمالية والغربية من مملكة أدوم القديمة محصنة بالقلاع، كما هو الحال في الحدود الشرقية والجنوبية، لكنها كانت أقل عددًا لأن التهديد من التدفق البدوي من الغرب كان ضئيلًا، بينما كان منعدمًا من الشمال، حيث شكل وادي الحسا ووادي عربة حواجز دفاعية طبيعية. وقد اكتشف علماء الآثار في جنوب ما يعرف اليوم بشرق الأردن أكثر من خمسمائة مرقب وقلعة وقرية ودسكرة نبطية، مما يدل على عمران واسع، خصوصًا بعد استقرار الأنباط في الزراعة

ارتبط هذا الاستقرار أيضًا ب أنشطة التعدين، مثل استخراج النحاس من وادي عربة وجمع القار من البحر الميت. وكان توسع الأنباط في مملكة أدوم يتطلب السيطرة على الأراضي المؤابية أيضًا. وتمثل الهضبة المؤابية حدًا طبيعيًا للتوسع بسبب إشرافها على وادي الأردن، حيث يمكن للمراقب من فوق الهضبة رصد أي تحرك عبر الوادي، كما أن سهولة التضاريس باستثناء الأودية العميقة مثل وادي الموجب ووادي الزرقاء جعلت المواصلات ميسرة

سيطر الأنباط على أدوم ومؤاب في القرن الرابع قبل الميلاد، إذ أن إرسال أنتيغونوس حملة على البتراء عام ٣١٢ ق.م يعكس خشيته من توسع النفوذ النبطي في شرق الأردن. ومع ذلك، أدى احتلال الأنباط لهذه المنطقة إلى مواجهة مباشرة مع السلطة اليهودية. ففي شرق الأردن، لم يتمكن الأنباط من فرض سيطرتهم على حلف المدن العشر، كما أن جزءًا كبيرًا من الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن، والمعروفة باسم بيريا، ظل خارج نفوذهم. وخلال فترات الصراع مع الحشمونيين، كانوا يخسرون بعض المدن والقرى ثم يستعيدونها. شكلت الهضبة المرتفعة في الغرب مع البحر الميت حاجزًا طبيعيًا بين الأنباط والدولة اليهودية، ورغم ذلك، لم تكن الحدود بين الدولتين واضحة تمامًا

عندما توسعت تجارة القوافل، أصبح من الضروري للأنباط تأمين الطرق التجارية التي تمتد من بترا عبر النقب وصولاً إلى غزة أو العريش. في البداية، ربما سلك الأنباط هذه الطرق ودفعوا الإتاوات لمن يسيطر عليها، لكنهم أدركوا لاحقًا أن السيطرة الكاملة على النقب لا تضمن فقط تأمين الطريق التجارية، بل توفر أيضًا فرصة لاستغلال الأرض في الزراعة

وقد تمكن الأنباط من تطوير نظام مائي يضمن استدامة الزراعة. وتدل القلاع، والعيون، والآبار، والأحواض، والسدود، والصهاريج المائية التي ما زالت تحتفظ بالماء حتى اليوم، بالإضافة إلى المصاطب التي تحفظ التربة، على هذا الاستثمار التجاري والاقتصادي. كما يظهر ذلك في مواقع مثل عبدة ونصتان وخلصة وسبينة وعلى طول الطريق بين بترا وغزة، فضلاً عن الكميات الكبيرة من كسر الفخار النبطي التي تم العثور عليها

يعتقد أن استثمار الأنباط في النقب أو بداية عمرانهم فيه لم يبدأ قبل القرن الثالث قبل الميلاد. ففي هذا القرن، بنى الأنباط مدينة عبدة، التي بلغت ذروة ازدهارها في عهد الملك حارثة الرابع (٩ ق.م – ٤٠ م). وتشهد على هذا الازدهار النقوش العديدة، والبقايا الأثرية، ومراكز صناعة الفخار، ومئات وحدات العملة المكتشفة

أما في كرنب، فلم يتم العثور على آثار نبطية مبكرة، لكن المدينة التي قامت في هذا الموقع تعود إلى العهد النبطي المتأخر (في القرن الأول الميلادي). وبالنسبة لنصتان، فهي تكاد تضاهي عبدة في تاريخها، في حين أن خلصة لم يتبقَ فيها من الآثار النبطية سوى كسر الفخار ونقش واحد، مما يشير إلى أنها تنتمي إلى فترة زمنية متأخرة

الطريق التجارية التي تمر عبر النقب من بترا إلى غزة أو العريش كانت في البداية تتطلب دفع الإتاوات لمن يسيطر على المنطقة. ومع الوقت، أدرك الأنباط أن السيطرة على النقب لا تضمن فقط تأمين الطريق التجارية، بل تتيح أيضاً استغلال الأرض للزراعة، خاصة بعد تطويرهم نظاماً مائياً يضمن استمرار تلك الزراعة. وتشهد على هذا الاستثمار الاقتصادي والتجاري القلاع والعيون والآبار والأحواض والسدود والصهاريج التي ما زال بعضها يحتفظ بالماء حتى اليوم، إضافة إلى المدرجات الزراعية لحفظ التربة واستغلال كل شبر من الأرض، في مناطق مثل عبدة ونصتان وخلصة وسبينة، وعلى طول الطريق بين بترا وغزة، فضلاً عن كميات كبيرة من كسر الفخار النبطي المنتشرة هناك

لكن يبدو أن استثمار النقب، أو على الأقل بداية الاستيطان النبطي فيه، لم يبدأ قبل القرن الثالث قبل الميلاد. ففي ذلك القرن، بنى الأنباط مدينة عبدة التي بلغت ذروة ازدهارها في عهد الملك الحارثة الرابع (٩ ق.م – ٤٠ م)، كما تشهد بذلك النقوش العديدة، والبقايا الأثرية، ومركز صناعة الفخار، ومئات العملات النقدية. أما في كرنب، فلم تكتشف آثار نبطية مبكرة، بل ظهرت مدينة تعود إلى فترة نبطية متأخرة نسبياً، في القرن الأول الميلادي. أما نصتان، فقد قاربت عبدة في أهميتها التاريخية، في حين أن خلصة لم يبق فيها سوى بعض الفخار النبطي ونقش واحد، مما يدل على أنها تعود لفترة متأخرة

من الجوانب اللافتة في عمران الأنباط في منطقة النقب ما تركوه من آثار، إلى جانب النقوش والمنشآت المائية، من رسوم صخرية متناثرة في أماكن متعددة مثل جبل عديد ووادي عبدة ووادي الرميلة. فقد صوروا على الحجر الحيوانات التي استأنسوها أو قاموا بصيدها، كما اشتملت بعض الرسوم على مشاهد لمحاربين وهم يسلّون سيوفهم، بينما يظهر في أخرى فرسان يمتطون صهوات خيولهم. كذلك، نجد رسماً لراقصين اثنين. وتتميز هذه الرسوم عمومًا بظهور الرمح والسيف والقوس والسهم، بالإضافة إلى منظر الصياد الذي يحمل قوسه أو يتكئ عليها، بينما يقف مع كلبه في مطاردة بقرة وحشية. تعكس هذه الرسوم قصصًا عبر عنها العرب الجاهليون لاحقًا في صورهم الشعرية

خريطة مملكة الأنباط

ولا يمكننا تجاهل أن الحركة العمرانية في النقب لم تكن ثابتة، بل تعرضت المدن هناك لفترات متعاقبة من الازدهار والانحسار، وهو أمر مرتبط بحالة الدولة النبطية ذاتها وما واجهته من تحديات داخلية وخارجية. خير مثال على ذلك مدينة عبدة، التي شهدت تدهورًا بعد عهد الملك حارثة الرابع، لكنها استعادت حيويتها في أواخر النصف الثاني من القرن الأول الميلادي. وقد استمر هذا الانتعاش مع زيادة المنشآت الزراعية حتى عام ١٢٦م، بعد سقوط الدولة النبطية وضمها إلى الإمبراطورية الرومانية. إلا أن المدينة تراجعت مجددًا تحت وطأة هجمات البدو، ولم تعد تظهر إلا في حدود عام ٣٠٠م

يرتبط ازدهار النقب ارتباطًا وثيقًا بأهمية طريق بترا-غزة، الذي كان شريانًا حيويًا لتجارة الأنباط. عندما كانت التجارة تحت سيطرة الأنباط، ازدهرت المنطقة، لكن مع استيلاء الرومان ثم التدمريين على هذه التجارة وتحويلها إلى طرق أخرى، تراجعت أهمية الطريق، ما أدى إلى انحدار المدن وتقلص النشاط الزراعي. ونتيجة لذلك، ظهر دور جديد يركز على الزراعة فقط، لكنه كان قصير الأمد وسرعان ما انطفأ بعد الانهيار السياسي بفترة وجيزة

المراجع

إحسان عباس، تاريخ دولة الأنباط، دار الفجر للنشر والتوزيع